-

令和4年度から施行予定の「社会福祉連携推進法人制度」とは

-

2021/12/22

-

-

厚生労働省は令和4年度より社会福祉法人等を対象とした新たな法人制度、「社会福祉連携推進法人」の創設を予定しています。この制度は平成29年度より施行されている「地域医療連携推進法人制度」に続き、地域の連携強化などを目的として創設されるものです。社会福祉連携推進法人とはどのような業務担い、設立にどのようなメリットがあるのか。現段階の動向を元に解説します。

目次

平成29年に施行された「地域医療連携推進法人制度」とは

厚生労働省は高齢化の進展に伴う患者の疾病構造の多様化に、一人ひとりがその状態に応じた良質かつ適切な医療を安心して受けることができる体制を地域で構築することが求められるとし、地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな制度「地域医療連携推進法人制度」を創設しました。

この制度は医療機関の機能分担、業務の連携の推進を目的とするための活動を行っている医療法人や社会福祉法人等が集まった一般社団法人を、地域医療連携推進法人として都道府県が認定する新たな法人の認定制度です。複数の医療機関等が法人に参画することにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保することが制度創設の目的です。

この制度が平成29年4月に先がけて施行され、さらに医療だけでなく地域の福祉にも連携を推進していく必要があることから令和4年度には社会福祉の連携を目的とした制度が創設される予定となっています。

令和4年度施行予定の「社会福祉連携推進法人制度」とは

今後の日本において人口減少や急速な高齢化に伴う社会構造の変化に、地域の医療ニーズが多様化すると同時に地域の福祉に関するニーズも多様化、複雑化するのは当然といえます。地域の社会福祉のニーズに対し社会福祉法人といった福祉サービスを提供する事業者は、その経営基盤の強化を図るとともに法人単体での事業実施だけでなく地域全体で福祉ニーズに対応していくことが求められ、そのためには法人間での連携、協働を推進する仕組みが必要です。

平成29年に施行された「地域医療連携推進法人制度」に倣い、地域の社会福祉にかかる業務の連携推進、質の高いサービスの提供、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設される予定の制度が「社会福祉連携推進法人制度」です。この制度は社会福祉法人や社会福祉事業を運営する法人等2つ以上の法人が一般社団法人としての活動するうえで社会福祉連携推進法人として認定を受けることで、その創意工夫による多様な取組を通じて地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することを目的としています。社会福祉連携推進法人の設立により同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能になると期待されています。

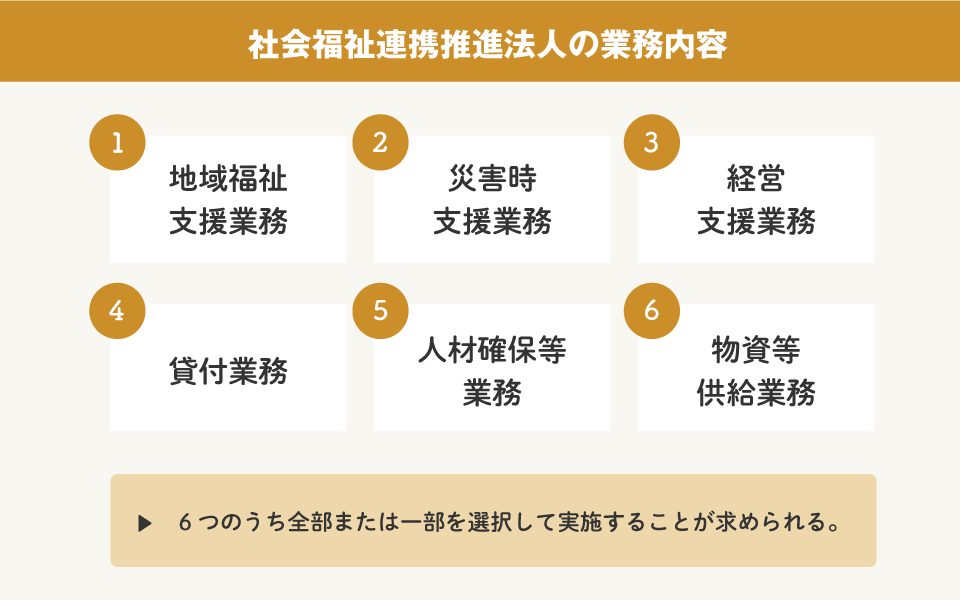

社会福祉連携推進法人の業務内容

社会福祉連携推進法人の業務内容は、社会福祉連携推進業務として現在6つの業務が想定されており、以下6つのうち全部または一部を選択して実施することとされています。

① 地域福祉支援業務

- 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施

- ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供

- 取組の実施状況の把握・分析

- 地域住民に対する取組の周知・広報

- 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整

② 災害時支援業務

- ニーズの事前把握

- BCPの策定や避難訓練の実施

- 取組の実施状況の把握・分析

- 被災施設に対する応急的な物資の備蓄・提供

- 被災施設の利用者の他施設への移送の調整

- 被災施設で不足する人材の応援派遣の調整

- 地方自治体との連絡・調整

③ 経営支援業務

- 社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施

- 賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティングの実施

- 社員の財務状況の分析・助言

- 社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援

- 社員の特定事務に関する事務処理の代行

④ 貸付業務

- 社会福祉法人である社員に対する資金の貸付け(貸付け毎に所轄庁の認定が必要としています)

⑤ 人材確保等業務

- 社員合同での採用募集

- 出向等社員間の人事交流の調整

- 賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整

- 社員の施設における職場体験、現場実習等の調整

- 社員合同での研修の実施

- 社員の施設における外国人材の受け入れ支援

⑥ 物資等供給業務

- 紙おむつやマスク、消毒液等の衛生用品の一括調達

- 介護ベッドや車いす、リフト等の介護機器の一括調達

- 介護記録の電子化等ICTを活用したシステムの一括調達

- 社員の施設で提供される給食の供給

社会福祉連携推進法人に参画するうえで、上記以外の業務の実施は社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可としていますが、社会福祉事業や同様の事業は実施不可です。

社会福祉連携推進法人を運営するメリット

社会福祉連携推進法人の運営に参画するには

- 社会福祉法人

- 社会福祉事業を経営する法人

- 社会福祉を目的とする公益事業を経営する法人

- 社会福祉事業等に従事する者の養成機関を経営する法人

以上のうち2つの法人以上としており、社会福祉法人以外にもNPO法人や株式会社等、社会福祉事業を営む法人であれば法人格は問わないとしていますが、参画する法人の過半数が社会福祉法人である必要があります。

社会福祉連携推進法人は2つ以上の法人が協働して業務を行いますが、その業務内容は地域福祉のニーズに合わせた連携、協働が主となっており、直接的な福祉サービスを提供することはできません。つまり、参画する法人は自身の事業運営の自主性は確保したまま社会福祉連携推進法人としての活動にも参画できます。また参加、脱退は原則法人の自主性を尊重することとしています。

また地域医療連携推進法人の業務実施地域は自らが指定し公表する必要があるもののその範囲については特に定められておらず、法人間同士の合意形成に基づいて自由な範囲の地域で活動ができます。

以上から社会福祉連携推進法人の設立、参画は個々の法人の自主性を確保しつつ法的ルールに則った一段深い連携が可能であること、業務の実施区域が限定されていないことから広範囲での連携が可能であり、また連携する合意の取れた法人同士で設立ができること、社会福祉事業を実施する必要がなく、法人同士の連携業務のために設立ができることが可能であり、同じ目的意識を持つ法人同士がその規模に応じた自由な法人運営を行うと同時に複数の法人がひとつの法人として業務を行うため小さい規模の法人であっても大規模な社会福祉の活動に参画できることがメリットとしてあげられます。

人材採用の面からみると学生等への訴求力の向上、福祉・介護人材の資質向上、採用・研修コストの縮減が期待できます。

また個々の業務に要する紙おむつやマスク、介護ベッドや介護記録ソフトなどの一括調達も可能になるため設備投資や消耗品のランニングコストの大幅な削減が期待できるのは大きなメリットといえるでしょう。

法人の円滑な運営を可能にする環境整備

社会福祉連携推進法人制度は社会福祉法人をはじめ社会福祉事業を営む法人が同じ目的意識を持ち地域の福祉ニーズに対応するために積極的な連携、協働を図っていくものです。 非常にメリットが多いといえる制度ですが、制度自体の公益性の高さからも適切に業務が行われているのか、所轄庁の監督を通じて目的に沿った運用が行われているかチェックすることとされており、また参画する場合は職員の兼務も差し支えない範囲で可能としていながら、賃金には適切な按分が必要とされています。

社会福祉法人等としての業務は継続しつつ社会福祉連携推進法人にも参画するためにはこれらの業務負担を有効に削減しつつ効率化を図ることが重要です。

NDソフトウェアのほのぼのシリーズは老人福祉施設様をはじめ様々な社会福祉法人様の形態に応じた業務効率化のための介護記録ソフトのラインナップを取り揃えております。 通常の業務の大部分をICTで電子化することにより記録業務や管理業務の負担削減と質の向上のお手伝いをいたします。情報管理も効率的に行えますので社会福祉連携推進法人としての活動の記録にもお役立ていただけます。

また兼務などが発生し煩雑になる会計や給与、人事管理といった基幹業務についてもニーズに応じた商品をご用意しております。社会福祉連携推進法人としての業務にはもちろん、社会福祉法人様の通常の基幹業務の大幅な効率化をサポートいたします。ぜひご相談ください。

社会福祉法人会計に対応!

まとめ

今後高齢化が進むことにより、ますます多様化する福祉のニーズへの対応策として、厚生労働省は社会福祉法人等が共同で一般社団法人を設立し、地域の福祉ニーズに応えるための活動を行う法人を社会福祉連携推進法人として認定する制度を令和4年度4月より施行予定です。事業内容の公益性の高さから参画する法人は積極的な連携、協働を図るとともに自身の事業運営にも役立てることの多い制度といえます。地域の社会福祉ニーズに応える事業運営のための社会福祉連携推進法人制度の動向には今後も注目が必要でしょう。

当コラムは、掲載当時の情報です。

参考URL

地域医療連携推進法人制度について

社会福祉連携推進法人の認定事務等について (現段階での整理案)

お問い合わせください

- 介護・福祉・医療など、事業に適した製品やその活⽤⽅法が知りたい

- 製品・サービスを体験してみたい・購⼊を検討している

- まずは知識豊富な⼈へほのぼのシリーズの利⽤について相談してみたい

その後、介護保険外サービスを運営。その傍らで初任者研修、実務者研修の講師としても活動中。