-

施設で義務化され、居住系にも必要な協力医療機関連携加算の要件と実務ポイント

-

2025/09/25

-

-

協力医療機関連携加算とは、施設運営を安定させるとともに、病院との連携強化や受診が必要になったときの協力体制を構築するために、とても大切な加算のひとつです。

しかし実際には、以下のような悩みを抱える施設も多いのが現状です。- 算定のための要件がわかりにくい

- 何を準備すればいいの?

- 会議の内容は?

この記事では、加算取得に向けた具体的な取り組みと現場での実践方法を、実務担当者がわかりやすく解説します。制度を理解し、スムーズに加算取得するために、ぜひ最後までお読みください。

協力医療機関連携加算とは

「利用者の状態が急変しても受け入れ先の病院が見つからない」

介護現場で働いていると、誰でも一度はこのような経験をしているのではないでしょうか。一方で受け入れる病院側も「延命治療の意向がわからない」「看取りの同意を得ていて老衰の状態なのに救急搬送される」ケースに苦慮していました。

このような介護施設と医療機関のすれ違いをなくし、急変時にもスムーズな連携を行うため、実効性のある協力体制を構築することが課題となっていました。

そこで求められていたのは、場当たり的な対応ではなく、日頃から顔の見える関係を築き、利用者の情報を共有し、いざというときに迅速かつ適切な医療につなげる仕組みづくりです。この連携体制の構築とその取り組みを後押しするために、2024年度の介護報酬改定で「協力医療機関連携加算」が新設されました。

算定できる施設は以下の通りです。

<介護保険施設>

- 介護老人福祉施設

- 地域密着型介護老人福祉施設

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

<居住系施設>

- 特定施設入居者生活介護

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 認知症対応型共同生活介護

なお、介護保険施設の場合、協力病院の設定は義務化されているため、2027年3月までの経過措置期間のあいだに環境を整えておく必要があります。

協力医療機関連携加算を算定する3つのメリット

加算の取得には手間はかかりますが、施設の安定的な運営につながります。ここでは、関東にある施設でこの加算を算定したことで実際に得られたメリットを以下の3点にまとめています。

- 1. 施設の収入が上がりました

- 2. 病院との関係が良くなりました

- 3. 緊急の受診に対応してくれる頻度が増えました

ひとつずつ解説します。

1.施設の収入が上がりました

加算を算定する一番の目的は施設の収入をあげることです。例えば、定員100名の特別養護老人ホームであれば、50単位/月を算定できると、50単位×100名で5,000単位になります。1単位=10円で計算すると、月に5万円、年間60万円の増収です。こうした増収の積み重ねが、新しいソフトの導入や人材育成など、サービスの質向上への投資につながります。

2.病院との関係が良くなりました

加算要件になっている定期的な会議を続けると、病院の担当者と顔馴染みになります。顔の見える関係を築くことで、インフルエンザの予防接種をはじめる時期や施設の感染症対応など、日頃のちょっとしたことでも相談しやすくなり、いざ連携が必要なときも対応しやすくなります。病院に相談するという業務に負担を感じているスタッフにとっては、業務負担や心理的なストレスの軽減につながるでしょう。

3.緊急の受診に対応してくれる頻度が増えました

「利用者の体調不良で受診したいのに受診先がなかなか決まらない」ということは、多くの施設が抱える課題です。この加算は、緊急時に相談・診療に応じる仕組みができている証となります。病院側の事情もあるため、必ずしも受け入れてもらえるわけではありませんが、いざというときに相談できる場所があるという安心感は、迅速な初期対応を可能にします。

協力医療機関連携加算の算定要件

この加算を取得するための条件は、施設の種別によって異なります。ここでは、本加算の単位数とともに、算定するための条件について、サービス種別ごとに解説します。

<協力医療機関連携加算の算定要件>

| 施設系サービス | 居住系サービス | |

|---|---|---|

| 協力医療機関の要件 |

|

|

| 加算の算定要件 |

|

|

協力医療機関連携加算の単位数

算定できる単位は、施設の種別によって異なります。

| 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 |

算定要件をすべて満たす場合:50単位 それ以外:5単位 |

|---|---|

| 特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 |

算定要件をすべて満たす場合:100単位 それ以外:40単位 |

施設系サービスの算定要件

介護保険施設では、加算を取得するかどうかにかかわらず、協力病院を定めなければなりません。また、高い単位を算定するには、パートナーとなる病院が以下の3点を満たし、かつ定期的な会議を開催する必要があります。

医療機関の3要件

- 1. 利用者の病状が急変した場合、医師や看護職員が病院に相談できる

- 2. 施設から依頼があった場合、診療する

- 3. 利用者に入院が必要なときには受け入れられる

会議の開催

利用者の同意を得たうえで、利用者の情報(既往歴やADLなど)を共有する会議を、月1回以上開催する。

※ICT活用によって、病院が情報確認できる仕組みがあれば年3回以上で可

また、施設系独自の要件として、入院した利用者が退院可能になった際は、速やかに再入所できるよう努める必要があります。

居住系サービスの算定要件

特定施設入居者生活介護やグループホームなどの居住系サービスでは、協力病院を定めることは努力義務です。しかし、加算を算定する場合は、以下の要件を満たす病院と連携する必要があります。

- 1. 利用者の病状が急変した場合、医師や看護職員が病院に相談できる

- 2. 施設から依頼があった場合、診療する

施設系サービスとの違いは、入院が必要なときの受け入れについては要件になっていないことです。また、定期的な会議(月1回以上、ICT活用時は年3回以上)については、施設系サービスと同じように開催する必要があります。

医療機関との連携の実際と現場の取り組み

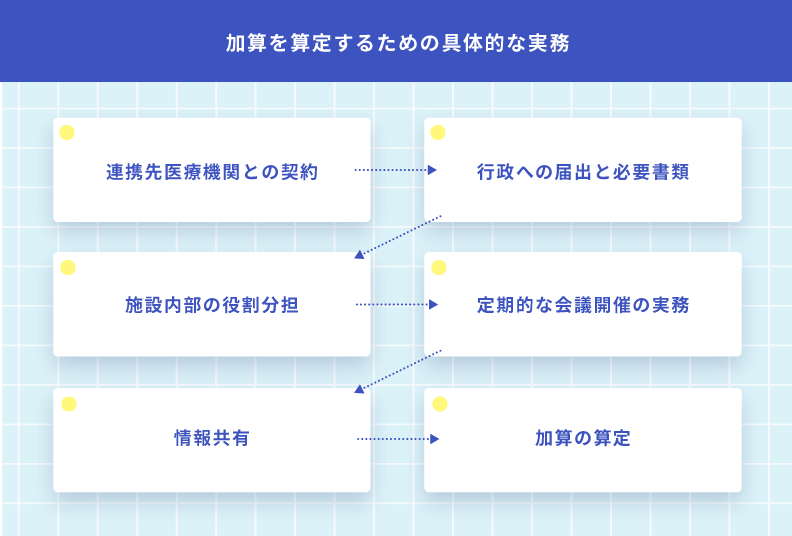

次は、加算を算定するための具体的な実務と、現場での取り組みのポイントを解説します。ひとつずつ着実に進めることが、確実な加算取得につながります。

連携先医療機関との契約

まず、要件を満たす病院を選定し、協定書を交わします。「24時間対応」や「入院受入」の可否、連携する診療科などを確認し、協力内容を文書で明確にしましょう。医療機関の選定については、以下を参考にしてください。

- もともと往診で関わっている

- 入院調整をすることが多い

- 施設への訪問診療に対応している

- その他の地域の病院

これらをリストアップし、自施設に最適なパートナーを見つけることが最初のステップです。協定書は、医療機関側で他の施設と交わしているものを修正する場合もありますので、先方の担当者に相談してみると良いでしょう。

行政への届出と必要書類

加算を算定する際、他の加算のような加算届や変更届の提出は必要ありません。しかし、協定を結んだ病院の届出が必要です。協定締結後、管轄の都道府県または政令指定都市の担当窓口へ届出を行います。一般的に「協力医療機関連携加算に係る届出書」と「協定書の写し」が必要です。届出の内容は、主に以下の通りです。

- 連携する医療機関の名称

- 医療機関コード

- 医療機関の担当者

- 協定締結日

様式は自治体で異なる場合があるため、必ずホームページで最新の情報を確認し、不備のないように提出しましょう。

施設内部の役割分担

加算の運用をスムーズに行うには、病院との連携だけでなく、施設内の役割分担も欠かせません。誰が何を担当するのかをあいまいにしたままでは、情報の伝達ミスや記録の不備が生じやすくなり、加算の算定が認められない場合もあります。

- 管理者(施設長):全体の進捗管理

- 生活相談員:病院との主要な連絡窓口

- 看護職員:日常の健康管理、利用者情報の整理

- ケアマネジャー:ケアプランとの連携

さらに「会議の進行役」「議事録の作成担当」「ソフトへの記録担当」まで具体的に決めておくことで、業務の抜け漏れを防ぎます。これらの分担は、職務分掌表や業務マニュアルの形で文書化しておくことが理想的です。これは新人スタッフへの教育資料になり、特定のスタッフへの業務負担の偏りも防ぎます。

このように、施設内での分担と情報共有の仕組みの整備は、加算取得を持続可能にするための土台です。

定期的な会議開催の実務

月1回(ICT活用時は年3回)の会議を効率的に行うため、検討事項をあらかじめ決めておくのがおすすめです。筆者が勤めている施設では、実際に以下の順番で進行していきます。

- 施設から、体調不良者の状況の説明

- 入院者の状況の共有

- 施設、病院双方の感染症の状況確認

- その他

会議当日に何を話したらよいのかわからなくなることを防ぐため、事前に検討内容を担当者へ伝えておくとよいでしょう。体調不良者の対応を相談する際は、基本情報や既往歴、体調変化の経過などを専用のシートに記載し、病院へ送付しています。シートの項目は、その病院の看護サマリーを参考に、病院側と一緒に作成しました。事前に情報を送付しておくことで、議論がスムーズに進みます。なお、会議の開催はオンラインでの開催も認められています。

情報共有

会議で決定した事項は、必ず議事録として記録を残します。これは算定の要件であると同時に、会議不参加の職員へ情報を共有するための重要なツールです。誰が、いつ、何を決定したのかを明確に記録し、施設全体で利用者の状況を把握できる環境を整えましょう。作成後は、病院側にも送付し共有します。この議事録が、運営指導の際の大切な根拠資料となります。

加算の算定

ここまでの体制が整い、要件となる会議を開催した月の分から、いよいよ加算を請求できます。毎月の介護給付費請求の際に、対象となる利用者一人ひとりに対し、所定の単位数を算定します。協定書や会議の議事録は、算定の根拠を示す重要書類になるため、運営指導でいつでも提示できるよう、整理して保管しておきましょう。

まとめ:協力医療機関連携加算を確実に取得するには

本記事では、加算の要件から実務までを筆者の実践を踏まえて解説しました。この加算を請求できると、施設の収益アップだけでなく、病院との連携の強化につながります。しかし、その算定には協定書の管理や会議の運営、議事録の作成など、継続的で正確な記録管理が求められます。

これらの業務負担を軽減し、加算の確実な取得を目指すなら、介護ソフトの活用がおすすめです。NDソフトウェアが提供する「ほのぼのNEXT」では、日常の記録類の整理だけでなく、国民健康保険団体連合会(国保連)への請求業務もひとつのソフトで対応可能です。加算取得のプロセス(加算用の議事録作成や、オフラインでのタブレットによる最新の記録共有)を効率化し、日々の記録業務の負担を軽減したいとお考えの方は、ぜひNDソフトウェアへお気軽にお問い合わせください。

当コラムは、掲載当時の情報です。

参考URL

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。