-

就労継続支援B型の運営に影響?就労選択支援の基本と対応ポイント

-

2025/09/12

-

-

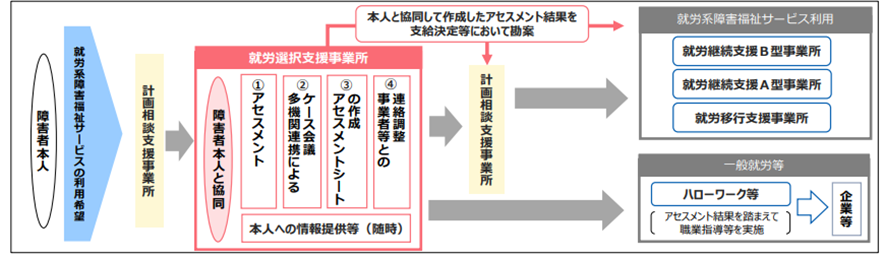

2025年10月、障がいのある方々が地域社会でより良い暮らしを実現できるように、新たな障害福祉サービス「就労選択支援」が始まります。就労選択支援とは、さまざまな障がいによって就労に不安や困難を感じている方に対して、適した働き方や職場を見つけるサポートをするという位置づけです。

「どのような制度なのか」「何を準備すればよいのか」といった疑問をお持ちの関係者の方のために就労選択支援の基本的な内容に加え、事業者に求められる支援体制や要件、制度開始までにすべき準備をわかりやすく解説します。

目次

就労選択支援とは何か

就労選択支援とは、障がいのある方が働くことを目指す際、その人に適した選択ができるように支援する障害福祉サービスです。

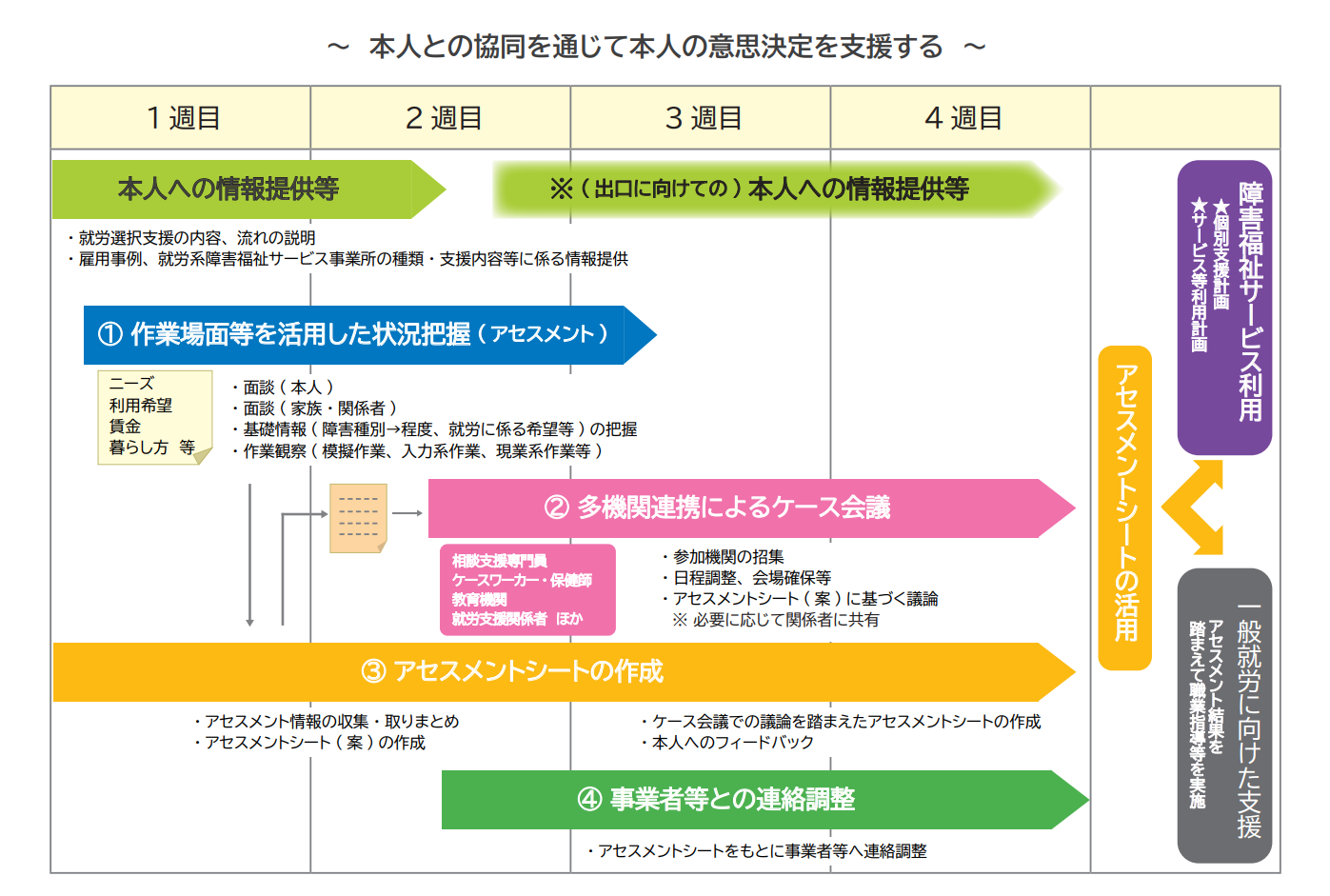

この制度の特徴のひとつが「就労アセスメント」の導入です。就労アセスメントは本人の希望や能力、特性を見きわめ、どのような働き方や支援方法が適しているかを共に考える仕組みです。その結果は、「アセスメントシート」と呼ばれる記録用紙にまとめられ、本人にとって最適な障害福祉サービスや一般就労への橋渡しが行われます。

※一般就労とは、民間企業や官公庁などで働くことです。

全体の流れは以下の図のとおりです。

【図1 出典:厚生労働省 / 就労選択支援について】

なぜ新たな制度が必要なのか?

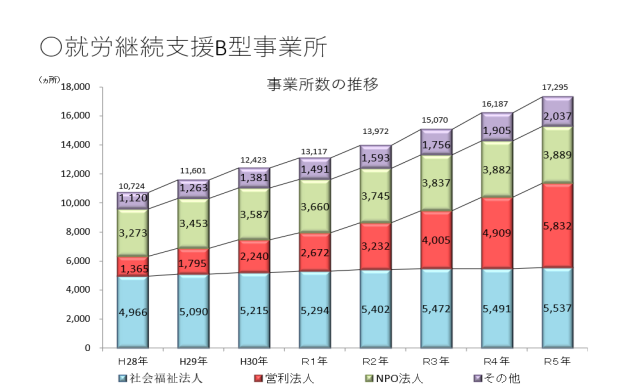

制度が設けられた背景には、「これまでの支援では、本人の特性を十分に理解しないまま就労継続支援B型を勧めるケースが多かったのではないか」という反省があります。

その傾向はデータにも表れています。就労継続支援B型の事業者数は、平成28年の10,724カ所から令和5年には17,295カ所へと大幅に増加しました。この7年間で事業者数が60%以上増加したことになります。このような状況を踏まえ、就労支援の質とプロセスの見直しが求められています。

【図2 出典:障害保健福祉関係主管課長会議資料】

就労移行支援との違いとは?

混同しやすいサービスに就労移行支援があります。名称が似ているため、2つの違いがわかりにくいと感じる方も少なくないでしょう。

就労移行支援とは、18歳から65歳までの障がい者が一般就労を目指す際に利用できる障害福祉サービスです。このサービスでは、就職に向けたトレーニングや履歴書の作成、面接練習といった実践的な学習に加え、就職後の定着支援が行われます。

2つの違いを比較した表は以下のとおりです。

| 項目 | 就労選択支援 | 就労移行支援 |

|---|---|---|

| 目的 | 対象者に合った就労の仕方や方向性を見つけるための支援 | 一般就労の実現に向けた実践的な支援 |

| 利用期間 | 原則1カ月 | 原則2年間 |

| 対象者 | 就労支援の新規利用を検討している、または支援内容の見直しが必要な障がい者(※移行期間は一部例外あり) | 一般就労を希望する18歳から65歳の障がい者 |

このように、2つのサービスは支援の目的が異なり、役割やサービス内容にも違いがあります。

事業者に求められる支援体制

利用者に合った働き方を実現するために、就労選択支援事業所には次のような支援体制が求められます。

アセスメント力の向上

利用者の希望や特性を正確に把握するには、高いアセスメント力が不可欠です。

そのためには、制度上必要な「就労選択支援員養成研修」の受講に加え、定期的なアセスメント研修や事例検討会を行い、職員のスキルを継続的に磨いていくことが大切です。

関係機関との連携

利用者に幅広い選択肢を提示し、円滑な支援を行うためには、関係機関との連携が欠かせません。具体的には、就労継続支援事業所や就労移行支援事業所、市区町村の関係機関、さらには民間企業などです。

関係機関との連携を強化するには、地域の行事や社会福祉協議会の活動に積極的に参加するなど、交流の機会を増やすことが大切です。私自身もこうした活動を通じて、他事業所の取り組みをより深く理解し、職員同士の信頼関係を築くことができました。

制度が始まると、「横のつながり」の重要性はますます高まっていくでしょう。事業者同士が積極的に情報を共有し、相互に支え合う体制づくりが、今後の就労支援の質を大きく左右すると言えます。

選ばれる既存事業者の支援体制

今回の制度変更によって影響を受けるのは、新規に就労選択支援を始める事業者だけではありません。就労移行支援や就労継続支援を行っている事業所にとっては転換点です。特に、就労継続支援B型の事業所では、次の2点により大きな影響があると考えられています。

- 利用の申し込みから利用までに時間がかかる

- 利用の申し込みがあっても、他事業者に行く可能性がある

これは2025年10月以降、原則として就労継続支援B型の新規利用者は、就労選択支援を経由しなければ利用できない仕組みに変わるためです。つまり、これまでのように自社で利用者を直接呼び込む方法では、事業運営に支障が生じる可能性があります。

今後重要なのは、就労選択支援で選ばれる事業者になることです。そのためには、他事業者との連携強化が欠かせません。選ばれる機会を増やすには、他の支援事業者や相談支援専門員と信頼関係を築き、事業所の支援内容や強みをしっかり伝えることが大切です。しかし、日常業務の中で情報共有や連携体制を整えるのは容易ではありません。

そこで活用したいのは、業務支援ソフトです。NDソフトウェア(株)から販売されている「ほのぼのmore」では、個別支援計画書から実施記録、請求、実施指導の資料の提出といった事業所内も業務効率化はもちろん、将来的な事業拡大にもスムーズに対応できる柔軟性を備えています。また、同一法人内であれば、サービス形態の異なる事業所でも利用者情報を一元管理できるため、法人全体のケアの質を高められます。

「ほのぼのmore」は、2025年10月に障害福祉就労支援への対応を予定しています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

自分たちの事業所で運営できる?就労選択支援の要件

「自分たちの事業所でも就労選択支援を運営できるだろうか」と検討を始めている事業所もいらっしゃるでしょう。ここでは、この新しい支援を行うために求められる基本的な要件について解説します。

求められる主な4つの要件

- 1. 障がいのある方の就労支援に一定の経験や実績があること

- 2. 地域の就労支援に関する情報に精通していること

- 3. 過去3年間に、3名以上の利用者を一般企業などの職場へ送り出した実績があること

- 4. 対象者15人に1人の割合で、就労選択支援員を配置していること(定員:10人以上)

※就労選択支援員とは、就労選択支援員養成研修の修了者です。なお、2029年度末までは経過措置が設けられており、同等と認められる研修を修了した職員も支援員として従事できます。

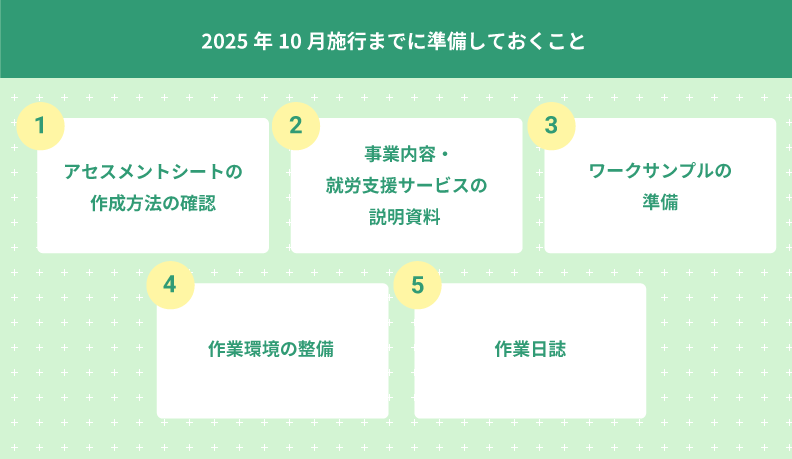

2025年10月施行までに準備しておくこと

開始直後からスムーズに就労選択支援を提供するためには、それまでに事前準備を整えておくことが重要です。そのためにも、まずは制度の流れと業務内容を把握しましょう。

【図3 出典:就労選択支援実施マニュアル】

制度の中心となるのは「就労アセスメント」の実施と、それに基づいて作成される「アセスメントシート」です。これらの業務を円滑に進行できるようにするためには、以下の準備を済ませておく必要があります。

1. アセスメントシートの作成方法の確認

業務で使用するアセスメントシートは、障害者職業総合センターの「就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」からダウンロードできます。

シートはExcel形式で提供されており、そのままケース会議の資料として活用できるように作られています。

私が勤務していた施設では、複数のフォーマットにケース情報を入力する必要があり、資料作成にかかる時間を捻出するのに苦労していました。このアセスメントシートはそのような不便さを解消できるように設計されています。ただし、入力欄の項目数が多いため、事前に作成方法を確認する必要があるでしょう。

アセスメントシートの具体的な使用方法は、同じページで公開されている手引や解説動画で確認できます。まずは、動画を参照するのがおすすめです。

2. 事業内容・就労支援サービスの説明資料

利用者の多くは介護分野の専門知識を有していないため、就労選択支援の事業内容や就労支援サービスについて十分に理解していないことがあります。

そのため、パンフレットやDVDなどで説明資料を用意する必要があります。パンフレットがあれば口頭での説明がしやすく、DVDを使えば視覚的に理解してもらいやすいためです。

また、説明が長くなると利用者の集中力が続かないこともあるため、事業内容と就労支援サービスの情報をあらかじめまとめておくと、説明する側にも利用者側にもメリットがあります。

3. ワークサンプルの準備

ワークサンプルとは、利用者の作業への取り組み方を確認するための模擬作業です。

例えば、パソコン業務を希望する方にはWordやExcelを使ったデータ入力を体験してもらい、ものづくりに関心のある方には組立作業を再現するといった形で実施します。

このような疑似体験を通じて、利用者の特性や能力を把握します。必要な物品は、障害者職業総合センターの「ワークサンプル幕張版(MWS)」 を参考にそろえると効率的です。

4. 作業環境の整備

ワークサンプルを行うために、作業環境を整備することも大切な準備のひとつです。

例えば、以下の備品を用意します。

- 作業台

- 椅子

- 照明

- 間仕切り

周囲が見えることで集中力が途切れ、作業に支障をきたす利用者もいるため、間仕切りを準備しておくと便利です。また、ピッキング作業といったワークサンプルでは、一定の広さが必要となることもあります。そのため、想定される利用者数に応じた十分なスペースを確保しておきましょう。

もし現在の施設内で対応できない場合は、別室の賃貸や既存スペースの再配置を検討する必要があります。

5. 作業日誌

利用者の作業の様子を記録・評価するために、観察内容や気づきを残せる作業日誌を用意しましょう。紙のフォーマットを使う方法もありますが、業務支援ソフトを活用すれば、入力や保存、共有がスムーズに行える上に、記録の一元管理もできます。

これらの準備を事前に済ませておくことで、利用者も安心してサービスを活用できます。

制度開始に備えよう

就労選択支援は、障がいのある方が自分の希望や特性に合わせた働き方を実現できるように設けられた制度です。この制度のメリット・デメリットは、次のとおりです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

このように、就労支援サービスの事業所にとってはリスクも伴います。そのような中、事業の継続性・安定性を高めるためにも求められる支援体制を構築し、利用者から「選ばれる事業所」を目指しましょう。

当コラムは、掲載当時の情報です。

参考URL

図1:厚生労働省 就労選択支援について(参照)

厚生労働省 就労選択支援について(資料)(引用)

図2:厚生労働省 障害保健福祉関係主管課長会議資料(引用)

りたりこ仕事ナビ 就労選択支援とは?いつから始まる?就労移行支援との違いや具体的な利用方法を分かりやすく解説(参照)

図3:厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル(引用)

厚生労働省 就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル(引用)

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 マニュアル、教材、ツール等 No.78 就労支援のためのアセスメントシート活用の手引(引用)

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 マニュアル、教材、ツール等 No.21-2 ワークサンプル幕張版(MWS)(引用)

社会福祉実習指導者や施設主任の経験を活かし、現在は介護関係の記事を執筆するWebライターとして活動中。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。