-

ノーリフティングケアで介護職員の負担軽減と利用者の安心と安全を守る

-

2025/02/19

-

-

皆さんはノーリフティングケアという取り組みをご存知でしょうか。介護現場においては、身体的な制約を持つ方を安全に移動や車いすへの移乗ができるように、身体介護を数多く提供する必要があります。このような身体介護では、場合によっては利用者の体重の大部分を支える必要があり、介護職における職業病ともされる腰痛の一因となっています。さらに、負担の大きな介助を繰り返すことで、腰痛が慢性化し、介護の仕事を続けることが難しくなるケースも少なくありません。そのため、介護職員が長期にわたり勤務できるよう、PT等の専門職から正しい知識や技術を学び、職員の身体への負担を軽減する対策を事業所全体で検討していくことが重要です。ノーリフティングケアは、身体介護における身体への負担を軽減し、要介護者の安全を確保するとともに、利用者の自立した生活へのつながりを目指す取り組みです。今回は、ノーリフティングケアの紹介と、それを事業所で実施する際のポイントについて解説いたします。

ノーリフティングケアとは

身体に不自由さを抱える高齢者の移乗介助においては、しばしば高齢者の体を持ち上げる動作が必要になります。このような介助方法では、高齢者の体重を介護職員が全て支えることになり、腰痛の大きな原因となり得ます。ノーリフティングケアは、このような「持ち上げる」「抱え上げる」「引きずる」といった介助を避け、高齢者の自立度に合わせた福祉用具を活用し、安全な移乗を実現するとともに、介助者の身体への負担を軽減する考え方です。厚生労働省も、介護現場で腰痛を防ぐための取り組みとして、ノーリフティングケアの一定の効果を認め、事業所における取り組み事例を公表しています。処遇改善加算の算定要件の中には、介護ロボットやリフト等の介護機器の導入による腰痛対策も含まれており、厚生労働省は介護業界全体にノーリフティングケアを含む腰痛予防の積極的な取り組みを求めています。

ノーリフティングケアの例

ノーリフティングケアの具体的な例をいくつか紹介します。

スライディングボードで移乗介助

立ち上がりが難しい方が車いすへ移乗する際、スライディングボードをベッドサイドと車いすの間に設置します。これにより、立位を取らずに滑るようにして移乗することができ、介助者は利用者がバランスを崩さないよう注意するだけで移乗できるため介助者の腰への負担も軽減されます。使用時はベッドの高さを移乗先よりわずかに高く設定することで、緩やかな滑り台のように機能させることがコツです。

移乗シートで体位変換時の水平・上方移動介助

日中ベッド上で過ごすことが多く、自力で体位変換ができない方もおられます。同じ体勢で臥床していると血行不良から褥瘡の発生へと繋がってしまうため、2~3時間ごとに体位変換を行う必要があります。体位変換をする際、ベッド脇に身体を水平移動させ、そこから側臥位の介助を行わないと、身体がベッドサイドに寄りすぎてしまい転落やサイドレールに挟まってしまうリスクが生じます。しかし身体の大きな方の水平移動は摩擦力も大きく、介助に不慣れな方の場合はまったく動かせないこともあります。

移乗シートは、ナイロン素材など滑りやすい素材で作られた二重のシートを利用し、身体とシーツの間の摩擦を減らすことで、少ない力で簡単に水平移動が可能になります。また、身体が足側にずり落ちた場合の上方移動介助にも役立ち、介助者の腰への負担を減らします。

移乗サポートロボットで立位~移動介助

ノーリフティングケアで介助者、要介護者双方の安全を守るには、介護ロボットを使うことが非常に有効です。たとえば、自力での立ち上がりや移動が困難な方の場合、トイレに行く際の移乗~ズボンの上げ下ろし等の介助には、どうしても支える人、ズボンの上げ下ろしをする人など複数の介助者が必要になります。しかし、要介護者を支える人の腰の負担は相当に大きく、短時間で腰や腕の腱を痛めてしまうこともしばしばです。そのため、自力での立位保持が困難な方は尿意、便意があってもオムツ対応を余儀なくされることも少なくありません。

移乗サポートロボットはアームを利用者の脇の下に挟むことで身体を支え、リモコンで本体を斜めに上げていくことで自然な立位姿勢を取らせます。また足元にキャスターがついているので立位姿勢を保持したまま移動することができ、介助者1人でも要介護者の身体を支えることなくズボンの上げ下ろし介助ができます。このように移乗サポートロボットを活用することで利用者の尊厳と介助者の安全双方に大きな効果をもたらすことができます。

利用者の自然な動きに合わせた介助

ノーリフティングケアは福祉用具や介護ロボットを使うことを積極的に推奨していますが、そういった用具に頼らない方法もあります。

自力で立位を取ると転倒リスクが高い方の移乗や立位を介助する場合、利用者が立ち上がるタイミングと息が合わないと、不必要に力を入れてしまう、負担が重くなってしまうなど、双方の身体に負担がかかってしまうことになります。ゆっくりと時間をかけて利用者のペースに合わせ、動こうとするタイミングで動きやすい方向にサポートすることで無駄な力や重みがかからない介助をすることもできます。

実施には、人間の本来の動きを理解した上で自然な動作をサポートできるボディメカニクスの理論の理解が大切です。ボディメカニクスについて学ぶには自治体が開催している研修会や、ノーリフティングケアを推進している団体の研修を受講するほか、初任者研修や実務者研修でも学べるため積極的に受講するとよいでしょう。

ノーリフティングケアに取り組むメリットとは

ノーリフティングケアの実践は、単に介護職員個人の負担を軽減するだけではありません。事業所全体がこの取り組みに共同して取り組むことで、さまざまな利点が生まれます。

様々な年代の人が働き続けられる

介護の現場では、若年層から60代以上まで、多様な年齢層の職員が活躍しています。しかし、身体介護の負担が大きい職場では、特に年配の職員にとって継続的な勤務が難しくなることがあります。ノーリフティングケアの実践により、年齢や体力の差に関係なく、すべての職員が安心して働ける環境を整備できます。これにより、職員の離職率の低下に繋がり人材不足の緩和に繋がることが期待できます。

利用者に質の高い介護を提供できる

ノーリフティングケアを実践しない場合、力ずくでの移動や持ち上げ介助となり、利用者にとって痛みや不安を引き起こす原因となり得ます。不安を感じた利用者は、介助時に無意識のうちに身体を硬くしてしまい、その結果、介助者の負担がさらに増大します。ノーリフティングケアにより、双方に負担の少ない方法で介護を実施することで、利用者の安心感が増し、身体の緊張が緩和されます。これにより、介助者は利用者を支えやすくなり、利用者の有する能力を最大限に活かすことができるようになるので質の高い介護の提供に繋がります。

ノーリフティングケアを導入し、全職員が一丸となって取り組みに励むことは、職場環境の改善に繋がり、質の高い介護の提供を実感することで、介護職員の物理的な負担や精神的な負担の軽減にも繋がるなど、大きなメリットをもたらします。

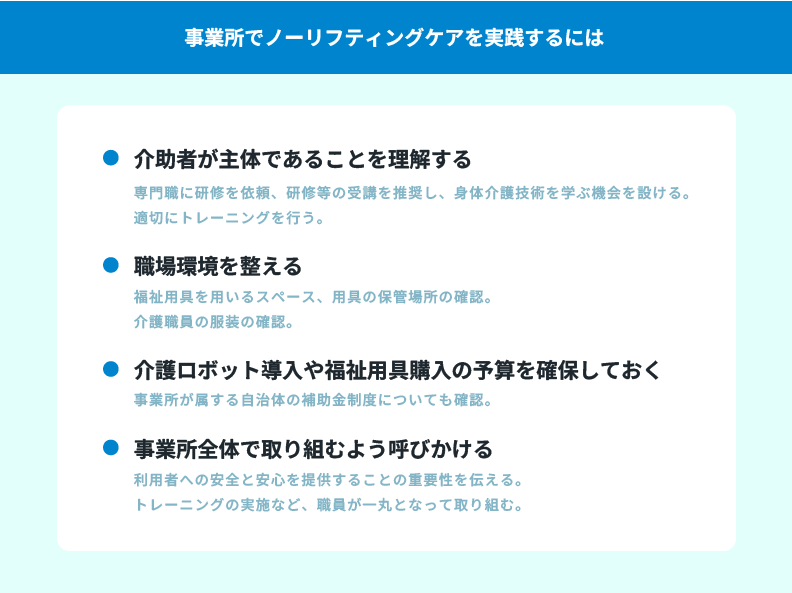

事業所でノーリフティングケアを実践するには

ノーリフティングケアを事業所で実践するには、持ち上げるような介助を禁止し介助方法の統一を意識し、事業所全体で取り組む規則の策定や、介助を提供する利用者のADL・や疾病等で留意すべきポイントに関する理解、ボディメカニクスの専門的な研修を受ける、介護ロボットや福祉用具の正しい使い方を学ぶ等の準備が必要です。安全かつ高品質なノーリフティングケアを施行するために、いくつかの重要なポイントをご紹介します。

介助者が主体であることを理解する

福祉用具や介護ロボットを用いたノーリフティングケアは、人の手を補助するためのものですが、用具の使用者は人間です。福祉用具やロボットの利用が慣れた際には、用具への過信から介護職員の注意深い観察がおろそかになりがちで、事故に繋がるリスクがあります。例えば、移乗サポートロボットを使用して立位をサポートしている際に、利用者から目を離してしまい転倒する事故や、スライディングボードを使って力任せに移乗を試みた結果、利用者が恐怖を感じて身体を硬直させ、介助者が腰を痛めるといったケースがあります。

便利な用具は便利な使い方を知って、適切に使うからこそ意味があります。使い方を誤ればどんな便利な用具でも危険な事故に繋がるリスクがあります。

福祉用具や介護ロボットを使うのはあくまでも利用者であり介護職員です。常に安全を確認する、身体を痛めないためのボディメカニクスを理解するなど、介護職の基本的な関わりが大前提であることを意識しましょう。

そのためには事業所で福祉用具や介護ロボットの適切な扱い方を学ぶためPT等の専門職に研修を依頼したり、介護福祉士会、自治体等が開催する研修等の受講を推奨し、身体介護技術を学ぶ機会を設けることが重要です。適切にトレーニングを行うことで適切なノーリフティングケアが実践できます。

職場環境を整える

ノーリフティングケアを適切に実践していくためには、ノーリフティングケアを実践できる環境であるかを見直して必要に応じて環境を改善していくことも大切です。

まず、福祉用具を用いるスペースの確保や、用具の保管場所の確認がとても重要です。たとえば、移乗サポートロボットを使っても、トイレへ移動する際、道中に段差があると、転倒リスクが高くなります。使用後の用具を適切に保管しないと、他の利用者がぶつかったりつまずいたりする事故に繋がる恐れがあります。用具を導入する以上、使う時だけでなく使わない時も考えて環境を整えましょう。

また介護職員の服装も必要に応じて見直す必要があります。介護職員自身が適切な身体の使い方をすることで腰痛を予防することもノーリフティングケアには必要です。動きやすく伸縮性のある服装や滑りにくい靴を選ぶことで、腰痛予防につながります。

介護ロボット導入や福祉用具購入の予算を確保しておく

ノーリフティングケアの実践には、適した福祉用具や介護ロボットの準備が前提となりますが、これには一定の費用が必要です。しかし、比較的低コストで導入できる福祉用具も存在するため、予算の範囲内で可能な導入を検討し、特に重要な機材から段階的に購入することが望ましいでしょう。また、国や自治体からの補助金を利用できる場合もありますので、事業所が属する自治体の補助金制度について確認することが重要です。

事業所全体で取り組むよう呼びかける

福祉用具や介護ロボットを活用することは、介助負担を軽減する大きな助けとなりますが、これらの用具を使いたがらない介助者もいます。その主な理由の一つが、用具のセットアップに時間がかかるという点です。経験豊富な職員であれば、用具を使わずとも迅速に介助できる場合があります。しかし、利用者の視点から考えると、スピード重視の介助は恐怖を伴う可能性があります。ノーリフティングケアの実施は、介護職員の腰痛予防だけでなく、利用者に安心感を提供し、尊厳の保持や自立支援を向上させる取り組みでもあります。そのため、事業所で介護職員に対してこの取り組みを促進する際には、腰痛予防だけでなく、利用者への安全と安心を提供することの重要性を伝え、基本的な介護技術の習得や介護場面ごとを想定したトレーニングの定期的な実施をするほか、経験の少ない職員が分からないことや難しいと感じることを知識・技術のある先輩職員等がヒアリングしフィードバックする機会の確保など、全職員が一丸となって取り組むことが重要です。また、介助に慣れている職員は基本的な身体の使い方や介助方法をよく理解しているため、用具の適切な使用方法や注意点についても素早く学ぶことができます。可能であれば、これらの職員に用具の使用法の指導役を担ってもらうと良いでしょう。

まとめ

ノーリフティングケアは、介護職員の腰痛予防と利用者の安全、自立支援を促進することに大きな期待が寄せられている取り組みです。事業所全体でこの取り組みを積極的に実践し、働きやすい職場環境の改善と高品質な介護サービスの提供につなげていきましょう。

当コラムは、掲載当時の情報です。

その後、介護保険外サービスを運営。その傍らで初任者研修、実務者研修の講師としても活動中。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。