-

おさえておきたい!介護現場での接遇・マナーの基本とNG行動

-

#コミュ・情報共有 #仕事 #働き方 #地域密着 #居宅 #新人教育・育成 #特養 #短期入所(ショートステイ) #老健 #訪問介護 #訪問入浴 #訪問看護 #通所リハ #通所介護(デイサービス) #障がい福祉2025/04/08

-

-

介護の現場では接遇が重要視されています。

しかし、初めて介護職に就く方は「接遇って何?」と思うかもしれません。そこで本記事では新人介護職員に向けて、接遇の意味やマナーの基本、介護職のNG行動をわかりやすく紹介します。

またリーダーや新人教育担当の方は、新人介護職員の教育や自分の部署で接遇ができているかのチェックリストとしてご活用ください。

目次

接遇とは?

接遇とは、相手を思って(思いやりをもって)おもてなしすることを意味する言葉です。単に丁寧な言葉遣いをすれば良いのではなく、おもてなしの心を行動や言葉で伝える必要があります。つまり、接遇は相手が心地良いや安心できるなどのポジティブな感情が湧くような対応方法です。

接遇と接客の違いとは

接遇と似た言葉に接客があります。

接客は、顧客と接することを意味する言葉で、商品やサービスを提供したり、要望に対応したりする顧客対応のことです。

対して接遇は接客の意味を含みつつ、顧客の要望をくみ取り、心地よく感じて頂くための工夫をする意味合いが強くなります。

そもそも介護で接遇が重要視される理由

介護の現場では、接客ではなく接遇が重要とされています。しかし、なぜ接遇が重要なのか疑問に思う方もいるでしょう。そこで、介護の現場において接遇が重要視される理由を紹介します。

利用者と信頼関係を構築できる

接遇は、利用者と介護職員との信頼関係の構築に欠かせないものです。

介護職員のおもてなしの心が言動や態度などで表出されることで、利用者は「安心できる」「信頼できる」と感じ、穏やかな気持ちになり親密な関係を築けます。

一方、介護職員にも信頼関係を構築できることはメリットがあります。それは介護サービスの提供がスムーズに実施できることです。

反対に横柄な態度で接すると、利用者に恐怖心を与えてしまいます。利用者が怖いと感じると、介護拒否や体を強張らせるなどにより、介護サービスの提供に支障をきたす場合があります。

つまり、接遇は利用者のためにも、介護職員のためにも必要なことです。

利用者の尊厳を守る

介護の現場では、介護をする側とされる側という認識が生まれやすく、ともすると利用者と介護職員で上下関係ができてしまいます。接遇はこのような上下関係ができるのを抑制し、大人として適切に接することで、利用者の尊厳やプライドを守ります。

反対に、「〇〇しないで」や「早くして」などのように、ぞんざいな扱いをすると利用者の尊厳やプライドを傷つけるでしょう。すると、利用者との関係が悪化し、質の高い介護サービスの提供が難しくなります。

利用者が安心して生活できる

接遇が重要視される理由は、利用者が安心して生活できるためです。

利用者の多くは、介護職員に自分のできない部分をサポートしてもらう必要があります。しかし、介護を依頼するたびに嫌な態度を取られるのでは、介護サービスを頼みにくくなるでしょう。利用者にとって、必要なときに介護を依頼できないのは不安に感じる要因です。

そのため、利用者が安心して生活するには、介護職員の接遇により介護サービスを依頼しやすい雰囲気づくりが重要です。

利用者や家族の満足度が高まる

利用者や家族に対して接遇ができると、優れた介護サービスの提供につながり、満足度の向上が期待できます。

利用者や家族の満足度が高いと、口コミなどを通じて他の介護を必要としている方から選ばれるようになるでしょう。つまり、接遇は利用者や家族の満足度を高め、経営の安定化にも貢献するのです。

職場の雰囲気が良好になる

職員同士のコミュニケーションにおいても接遇を心がけることで、職場の雰囲気が良好になります。

反対に口調や態度の荒い職員がいると、新人職員が上司や先輩に相談しようにも、「怒られるのではないか」や「嫌な顔をされるのではないか」と萎縮してしまうことがあります。困ったときに相談できないのは、新人教育にも影響しますし、介護サービスの品質が低下する要因です。

また職員同士の険悪な雰囲気は、利用者や家族にも伝わるものです。家族や利用者だけに接遇をしても職場の雰囲気が悪ければ、あまり良くは思われないでしょう。

介護業界は人材不足が叫ばれて久しいですが、人材確保の意味においても、職場の雰囲気を良くすることは重要です。

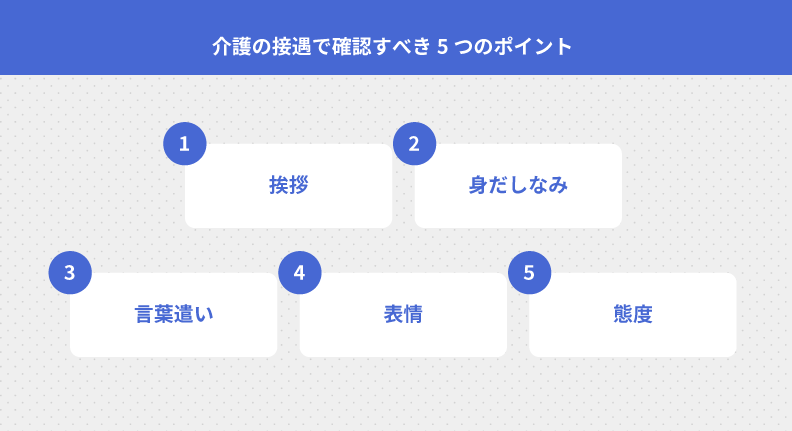

マナーの基本!介護の接遇で確認すべき5つのポイント

接遇が介護において重要なことは理解していても、どのように実践すれば良いかわからない方もいるでしょう。

接遇は、マナーの基本である5つのポイントを意識することで、比較的容易に実践できます。この章では5つのポイントと、各ポイントのチェックリストを紹介します。

挨拶

挨拶はコミュニケーションの基本です。明るい声でしっかり相手に聞こえるようにしましょう。

挨拶があるのとないのとでは、第一印象が大きく異なります。

挨拶をする際のポイントは、利用者の前から目を見てはっきりと聞こえる声ですることです。また、利用者のなかには聴力が弱い方もいるため、後ろから挨拶をしても気づかない方やびっくりしてしまう方もいるので注意しましょう。

挨拶と同時に利用者の顔色や表情などから、いつもと変わった様子がないかを確認することも重要です。

挨拶のチェックリスト

- 利用者や家族、来訪者にできているか

- 声量や挨拶する位置は適切か

- 自分から積極的にしているか

身だしなみ

介護の接遇では、清潔感のある服装や髪型で、安全に配慮した身だしなみが求められています。

例えば、爪を短く切ることや髪をゴムなどでまとめることです。アクセサリーの着用は、ケガの要因となることもあるので、事業所のルールに従うことが大切です。

身だしなみのチェックリスト

- 服に汚れやシワ、シミがないか

- 爪が伸びていないか

- 着用しているアクセサリーが許容範囲内か

- ヒゲが伸びたままになっていないか

- 不快な匂いがしないか

- 清潔感のある髪型か

言葉遣い

介護の接遇に適した言葉遣いは敬語です。

利用者によっては、丁寧語や謙譲語が適している場合もありますが、新人介護職員は敬語で話すようにしましょう。

また、流行り言葉や専門用語を使わないようにするのもポイントです。利用者が知らない言葉を聞くと、混乱したり、理解できないことでプライドが傷ついたりする可能性があるためです。

言葉遣いのチェックリスト

- 敬語を使っているか

- 声のトーンは適切か

- わかりやすい言葉を選んでいるか

表情

「目は口ほどに物をいう」という言葉がありますが、表情からは、さらに多くの情報が伝わります。

そのため接遇のポイントは、意図的に表情を作ることです。

具体的に介護の際は、つねに笑顔を意識しましょう。笑顔でいることで、利用者は安心と感じたり、話しかけやすいと感じたりするためです。

表情のチェックリスト

- 口角が上がっているか

- シチュエーションに適した表情をしているか

- 笑顔で接しているか

態度

立ち振る舞いからも感情が伝わるため、態度は接遇のポイントとなります。

例えば、話し相手が片肘をついて話を聞いていると、興味がなさそうに感じませんか。このように相手を不快な思いにさせないために、姿勢を正すことを意識しましょう。

また、歩き方や座り方も見られているので、テキパキ歩くことや腕や脚を組まないようにすることもポイントです。

態度のチェックリスト

- 相手の目を見て話を聞いているか

- 背筋が伸びているか

- 腕や脚を組んでいないか

- だらしない歩き方をしていないか

こんなふうに接していない?介護職のありがちなNG行動

接遇に気をつけていても利用者と仲良くなったり、仕事が忙しくてイライラしたりすると、以下のようなNG行動をしやすくなります。NG行動は、利用者や家族との信頼関係を損なう要因となるので、決してしないように注意しましょう。

タメ口で話す

介護職員のなかには、利用者と仲が良くなると、まるで友達のようにタメ口で話す人がいます。しかし、あくまでも介護職員と利用者という立場のため、タメ口で話すことはNG行動です。

利用者のご家族がその場面を見ると、ぞんざいに扱われていると感じるかもしれません。本人同士が良くても、他の利用者や家族が問題と感じることもあるので、タメ口は一切使わないようにしましょう。

子ども扱いをする

利用者をまるで子どものように、「〇〇ちゃん、〇〇できる」と話すのもNG行動です。幼児言葉や呼び捨てなどもしてはいけません。「〇〇さん、〇〇できますか」などのように、さん付けで敬語を使うようにしましょう。

自分よりも年下の介護職員に子ども扱いされることは、利用者の尊厳を踏みにじることにもなりますので注意しましょう。

命令口調で話す

介護職員が業務で忙しくて手が回らなくなると、よくあるのは「〇〇さん、〇〇を早くして」といった命令口調です。命令口調は利用者を不快にするだけではなく、恐怖を与えることもあります。そのため、命令口調で話すことはNG行動です。丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

コミュニケーション力が向上する接遇のコツ

接遇は難しいように感じるかもしれませんが、5つのポイントに気を配ることで、相手が不快に感じることを大幅に削減できます。さらにコミュニケーション力を向上するには、以下の3つのコツがあります。

目線の高さを合わせる

利用者と話す際は、目線の高さを合わせましょう。上から目線で話される威圧感がなくなるだけではなく、表情や口の動きなどが見やすく、より話しやすくなるためです。

また、目線を合わせることで利用者に対して、「話を真剣に聞いていますよ」や「あなたと話していますよ」というメッセージにもなります。

距離感を意識する

介護職員は介護サービスを提供するために、利用者に触れることや近づくことがよくあります。しかし人は本来、パーソナルスペースと呼ばれる親密な関係でない人には侵入して欲しくない空間があります。

そのため、介護サービスの提供などの必要性がない場合は、パーソナルスペースに侵入しないように距離感を意識することが重要です。

傾聴を心がける

傾聴とは、共感や理解を示しながら、相手の気持ちに寄り添って真摯に相手の話を聞くことです。耳も心も傾けて聞くことで、利用者は話しやすくなります。利用者からすると、話を真剣に聞いてもらえることで、安心感や信頼感が生まれます。

介護職は接遇のポイントを押さえよう

利用者や家族と関わることの多い介護職は、接遇のポイントを押さえることが大切です。

接遇は利用者の満足度を向上させ、信頼関係の構築に欠かせません。信頼関係ができれば介護拒否などが軽減し、介護サービスを提供しやすくなる場合もあります。

利用者や家族だけではなく、介護職員にもメリットがあるため、この機会にポイントを押さえた接遇を実践してみてはいかがでしょうか。

当コラムは、掲載当時の情報です。

社会福祉実習指導者や施設主任の経験を活かし、現在は介護関係の記事を執筆するWebライターとして活動中。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。