-

第10回 「曖昧な言葉を置き換える」前編

-

2025/05/15

-

-

第9回はこちら: 第9回「新人育成の仕組みを作ろう」

介護現場では「気づき」や「臨機応変」「傾聴」といった抽象的な言葉が頻繁に使われます。しかし、これらの言葉は具体的に伝えなければ現場では機能しません。今回はその伝え方を考えてみましょう。

「気づき」は記憶と比較から生まれる

「気づき」や「臨機応変」、「傾聴」といったよく耳にする言葉ですが、これらの言葉は一見良い言葉に思えても、そのままでは伝わらないことが少なくありません。特にリーダーの立場にある方がこうした抽象的な言葉を使うと、伝えたつもりでも現場のスタッフには意図がきちんと伝わっていないというケースが多々あります。

まず「気づき」とは何かを考えてみましょう。よく「いつもと違う様子に気づく」や「転倒しそうな人に気づく」といった例が挙げられますが、実際に脳の中ではどのようなことが起きているのでしょうか?

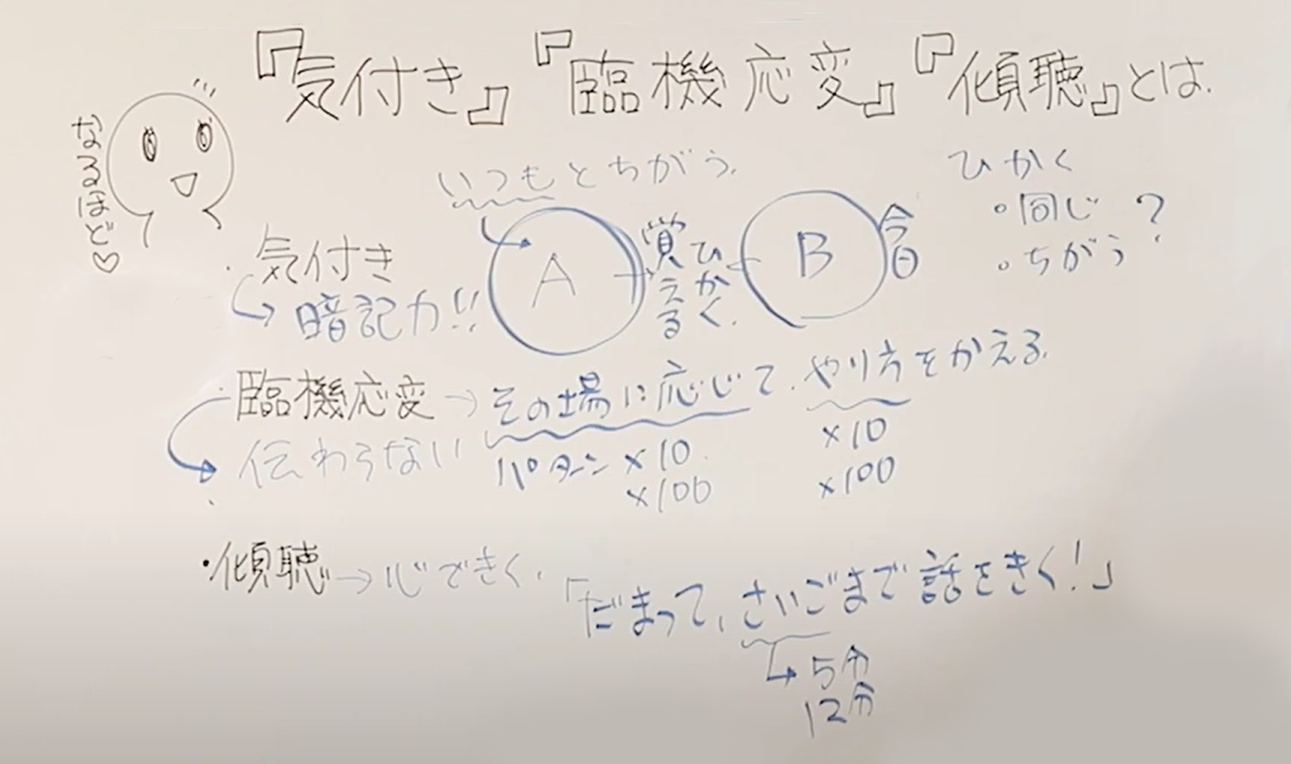

答えは「比較」です。普段の状態(A)を記憶し、それを今日の状態(B)と比較して違いを感じ取る。これが「気づき」の正体です。つまり、「気づきが大事」と言うのであれば、「普段の状態を覚えておく」ことが前提になります。

「この人の体の状態はこれがいつもだから、次に違っていたら教えてね」と伝えるのも、まさに比較を前提としたケアです。前の状態を覚えていなければ、今日の異変には気づけません。言い方は少し厳しいかもしれませんが、「気づけない人」は空気が読めないというより、記憶力が不足している可能性があります。

ですから、「気づきが高い人=記憶力が高い人」と言っても過言ではありません。気づきという言葉の裏には、しっかりとした記憶と比較のプロセスがあることを、リーダーの方はぜひ意識していただきたいと思います。

「臨機応変」や「傾聴」も具体的に

次に、「臨機応変」についてです。一般的には「その場に応じてやり方を変える」といった意味で使われますが、この言葉も「気づき」と同様に非常に曖昧です。臨機応変に動くためには、さまざまなパターンを経験し、それを記憶しておく必要があります。

例えば、10通りの対応方法を知っている人と、100通り知っている人では対応の幅が違ってきます。それに加えて、その中から適切な方法を選び、使い分けた経験があるかどうかも重要です。つまり、「臨機応変」は経験の量と質に大きく依存しているのです。

1年未満の職員が、いきなり臨機応変に動けるかと言えば、それはやはり難しいでしょう。3年目、5年目と経験を重ねたリーダーだからこそ可能になったことであり、「臨機応変にお願いします」と指示すること自体が、現実には無理があるのです。

これはスタッフ個人の問題ではなく、組織や指示の出し方の課題です。「臨機応変」という言葉は、統一されたケアの実現には不向きで、リーダー側がもっと具体的な言葉に落とし込む必要があります。

そして最後に「傾聴」です。「心で聞く」や「耳と心で聴く」といった表現がされることもありますが、実際の現場でそのような余裕が常にあるとは限りません。

「傾聴してください」と言われても、何を持って「できている」と判断するのかは非常に曖昧です。例えば、「黙って最後まで話を聞く」といったように、具体的な行動に落とし込むことで初めて現場に浸透していくものではないでしょうか。

ただし、現場が忙しい中で「最後まで聞く」ことが難しい場面もあります。利用者の話が長くなることもありますし、業務の手が止まることもあるでしょう。そうしたときには、「最低5分は集中して話を聞く」など、現場に即したルールに置き換えることが求められます。

抽象的な言葉を使って「良いことを言った気」になるのではなく、現場で迷いなく動ける仕組みを整えることが、リーダーに求められているのです。

福祉の現場には、まだまだ曖昧な言葉が多く使われています。「いい言葉」で終わらせず、具体的な行動に落とし込んで初めて、チーム全体のケアの質が上がっていきます。ぜひ一度、現場の言葉を見直してみる機会にしてみてください。

今回は、介護現場でよく聞く3つの曖昧な言葉について説明しました。後編ではもう一つのよく聞く言葉、「尊厳」について説明します。

第11回はこちら: 第11回「曖昧な言葉を置き換える」後編

こちらもあわせてご覧ください。

当コラムは、掲載当時の情報です。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。