-

第11回 「曖昧な言葉を置き換える」後編

-

2025/05/15

-

-

第10回はこちら: 第10回 「曖昧な言葉を置き換える」前編

「尊厳を守るケア」とはよく耳にしますが、その意味を正しく理解できているでしょうか?今回は、介護現場で多用される「尊厳」という言葉の本質と、リーダーが現場に落とし込むべき視点について考えてみます。

「尊厳」とはなにか?-尊厳は利用者だけのものではない

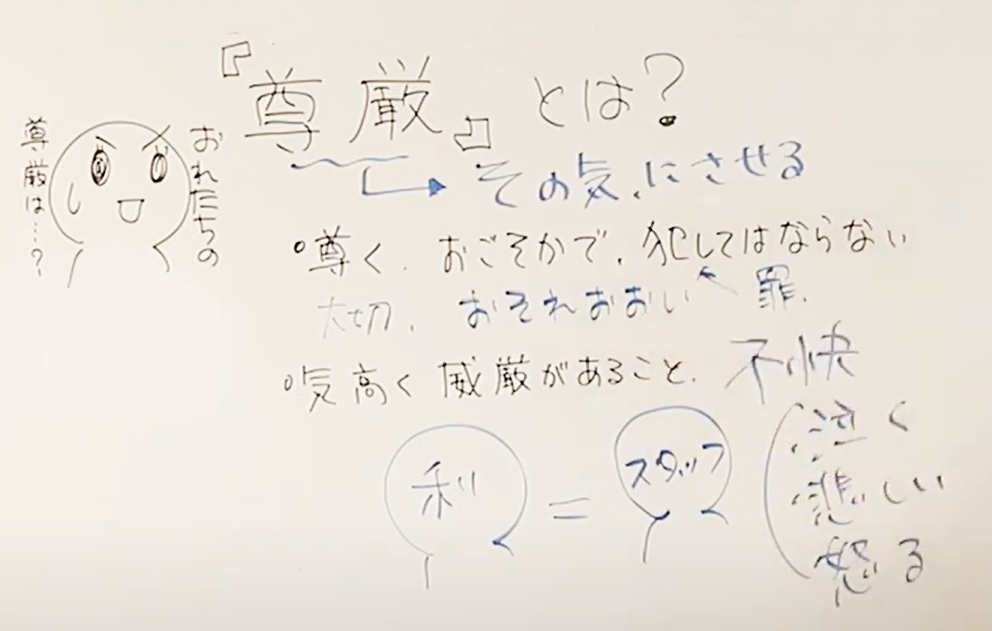

介護の現場では「尊厳」という言葉が頻繁に使われます。利用者を大切にする、尊重する、という意味での「尊厳」ですが、改めてその定義を調べてみると、「尊く厳かで、犯してはならないこと」「気高く、威厳があること」とされています。

これらの言葉は、まさに私たちが向き合っている利用者の方々に向けたものであり、「大切にするべき存在」「コントロールしてはならない領域」といった意味も含まれます。つまり、ただ敬意を払うというだけでなく、「その人の意思や感情を無理に動かさない」ことも、尊厳を守る上で重要なポイントなのです。

しかし、ここで忘れてはならないのは、「尊厳」があるのは利用者だけではないということです。リーダーやスタッフ、つまり介護を提供する側の人間にも尊厳があり、それは同じように守られるべきものです。

それにもかかわらず、現場では「尊厳」という言葉が一方的に利用者側にのみ適用され、「殴られても我慢しなければならないのか?」というような疑問がでることがあります。しかし、決してそうではありません。尊厳とは、利用者のためだけにあるものではなく、職員をも守るべき概念なのです。

ときには、尊厳という言葉の本来の意味を知らずに、「スタッフに我慢を強いるための言葉」として誤用されているケースすらあるかもしれません。しかし、現場を支えるリーダーこそが、「私たちにも尊厳がある」という視点を持ち、スタッフの心身を守る意識を持つ必要があります。

「その気にさせる関わり」が尊厳を守るケアになる

では、具体的に「尊厳を守るケア」とはどのようなものなのでしょうか?

たとえば、本人の意思を無視して無理にお風呂やトイレに連れていく。これはまさに尊厳を侵している行為にあたります。「清潔に保つ」「安全を確保する」といった善意があっても、相手の意思を無視すれば、それは一方的な支配になりかねません。

このように、相手を「無理に動かす」「コントロールする」ことは、たとえ目的が良くても尊厳を傷つける行為です。とはいえ、現場では「すべて本人の意思を尊重していては回らない」という現実もあります。そこで重要になるのが、“その気にさせる関わり”です。

尊厳を守るとは、言い換えれば「本人が自ら動きたくなるような関わりをつくること」。無理やり動かすのではなく、「自分で動く気持ちになってもらう」工夫こそが、本質的な尊厳ケアにあたるのではないでしょうか。

もしその関わりがうまくいかず、相手を怒らせたり悲しませたり、泣かせてしまったとしたら、それは尊厳を傷つけた結果と言えるでしょう。逆に、相手が穏やかに、気分よく過ごしていれば、それは尊厳を保てている状態です。

そして、これは利用者に限ったことではなく、スタッフ自身にも言えることです。職員が気分良く、安心して働ける環境を整えること。これもまた尊厳を守る大切な視点です。

介護現場で本当に大切にすべきは、「泣かせない・怒らせない・悲しませない」関わり方であり、「やる気にさせる」「その気にさせる」工夫です。これは簡単なことではありませんが、リーダーとしてぜひ意識し、現場に根づかせていっていただければと思います。

前後編にわたって、介護の現場でよく聞く「曖昧な言葉」を解説しました。 次回は「会議の進め方と議事録の記載方法」です。ぜひご一読ください。

第12回はこちら: 第12回「会議の進め方と議事録の記載方法」

こちらもあわせてご覧ください。

当コラムは、掲載当時の情報です。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。