-

介護事故の記録の書き方|ケアの質向上で訴訟リスクを軽減する

-

#ICT #ケア・記録 #コミュ・情報共有 #センサー連携 #ヒヤリハット・事故報告 #介護保険制度 #仕事 #夜勤 #居宅 #特養 #短期入所(ショートステイ) #老健 #訪問介護 #訪問入浴 #訪問看護 #通所リハ #通所介護(デイサービス)2025/10/14

-

-

施設を運営するうえで、介護事故とそれに伴う訴訟リスクは常に頭を悩ませる問題です。身体拘束のような過度な行動制限をしない限り、事故の発生を完全にゼロにすることは極めて難しいでしょう。

こうした状況で重要となるのが、日々のケアの質を高めるための「介護記録」です。本来の目的であるケアの質向上を追求した記録の積み重ねが、結果として訴訟という万が一の事態からスタッフと事業所を守る証拠となります。なかでも「記録の電子化」は、情報の質と共有スピードを向上させます。

本記事では、介護記録の重要性を再確認したうえで、具体的な書き方や種類、訴訟を回避した事例、そして記録以外のリスク軽減策などについて解説します。

目次

利用者だけでない!職員と事業所のための「介護記録」の重要性

介護施設は、サービスを提供するうえで、利用者の生命や身体の安全を守る「安全配慮義務」を負う責任があります。事故の発生を予想できたにもかかわらずその対策を取っていない場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。

介護記録は、もし訴訟になった場合、事業所が適切なケアを提供していたことを証明する客観的な証拠となります。この記録の質によって、訴訟になった際の結果を大きく左右すると言えるでしょう。事故発生から時間が経つと、スタッフ個人の記憶は曖昧になるため、この介護記録が事実に基づいた議論を可能にする唯一の根拠となります。

しかし、手書きの記録には、以下のような理由で証拠能力に限界があります。

- 追記・改ざんが疑われやすい

- 筆跡によっては判読が困難

- 実際に誰が書いた記録かが特定できない

電子化された記録であれば「いつ・誰が」記録したかの正確なログが残るため、信頼性の高い証拠として強力な力を発揮します。さらに、必要な情報を瞬時に検索・共有できるため、ヒヤリハット分析や迅速な組織対応もスムーズになり、施設全体のリスクマネジメント体制の強化にもつながります。

介護事故が起きたときの記録の書き方

介護事故に関する記録は、スタッフや事業所を守る重要な証拠資料となります。ここでは、誰が読んでも正確に状況がわかる記録の基本について解説します。

5W1Hで客観的事実を記載する

記録の基本は「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」を明確に記載することです。大切なのは、憶測や主観を交えず、見たままの客観的事実のみを書く点にあります。例えば転倒の瞬間を見ていないなら、「転倒した」と断定はせず「居室のベッド脇に左側臥位で倒れているのを発見」と記載します。安易な断定は事実と異なる可能性があり、家族からすると「途中で説明が変わった」と不信感を抱く要因になりかねません。主観は入れず、事実のみを記録するよう心がけましょう。

「原因分析」と「再発防止策」の書き方が重要

事故報告書では、原因分析と再発防止策の記載内容の質が問われます。原因分析は本人の状態や介護体制など多角的な視点から記録することが求められます。実際にある特別養護老人ホームで使われている事故報告書の原因の欄は、以下の3点を記載するような書式になっています。

| 項目 | 記入例 |

|---|---|

| 本人の原因 | 離床する際、普段なら押すナースコールを押してくれなかった |

| スタッフの原因 | 離床の際はナースコールが鳴ると思っており、特に訪室することはなく食堂のテーブルを拭いていた |

| 環境の原因 | ご自分で臥床したため、ベッドと車椅子が離れていた |

原因の分析がしっかりできていると、再発防止策も具体的かつ効率的に立てられます。例えば上記の例の場合は、以下のような対策が考えられます。

- ナースコールを押さないこともあるため、センサーを導入する

- 一人でも車椅子に安全に移れるようにベッド柵をL字柵に変更する

- 臥床後は早番スタッフが車椅子の位置を確認するルールを設ける

このように、具体的で誰でも実行可能な行動レベルで示すことが大切です。

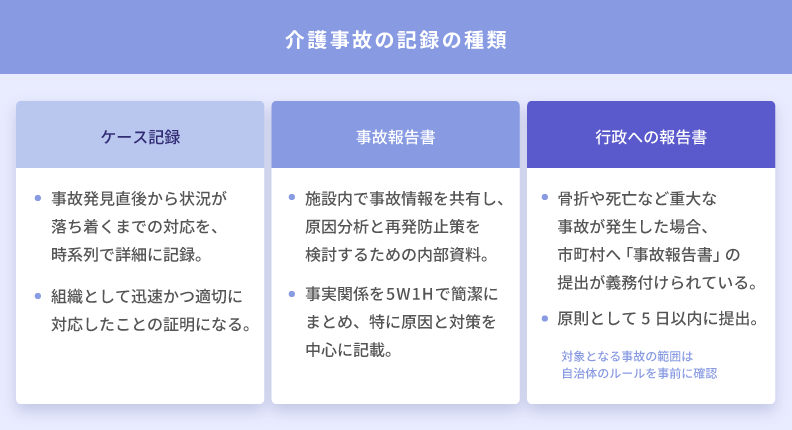

介護事故の記録の種類

介護事故が発生した際に作成する記録は、目的や提出先に応じて主に3種類に分類されます。それぞれ記載しておく内容や役割が異なるため、特徴を正しく理解しておくことが重要です。

ケース記録

事故発見直後から状況が落ち着くまでの対応を、時系列で詳細に記録するものです。

- 発見時間

- バイタル測定

- 応急処置

- 医師や家族への連絡状況など

これらを分単位で順番通りに記載します。誰が何をしたのか、どのような指示があったのかを具体的に残すことで、組織として迅速かつ適切に対応したことの証明になります。

事故報告書

施設内で事故情報を共有し、原因分析と再発防止策を検討するための内部資料です。事実関係を5W1Hで簡潔にまとめ、特に原因と対策を中心に記載します。書式を効率化するために、人体図で部位を選択できたり、チェック項目で簡単に入力できたりする介護ソフトのテンプレートを活用するのも有効です。スタッフの負担を軽減しつつ、抜け漏れのない報告書を用意しましょう。

行政への報告書

骨折や死亡など重大な事故が発生した場合、保険者である市町村へ「事故報告書」の提出が義務付けられています。2021年度から報告様式が標準化されており、原則として5日以内に提出する必要があります。主な記載内容は以下の通りです。

- 事故の状況

- 怪我の状況、通院・入院などの対処

- 原因分析

- 再発防止策

報告義務の対象となる事故の範囲は自治体によって異なるため、管轄のルールを事前に確認しておくことが重要です。

【実例】介護記録が訴訟リスクを回避したケース

ここでは、特別養護老人ホームで実際に起きた事例を基に、介護記録がどのように訴訟リスクを回避したかを紹介します。

【事例の概要】

施設で自力摂取できていた利用者が、米飯を喉に詰まらせて死亡する事故が発生。食事席は一番近いスタッフから3mほど離れ、他者の介助の合間に様子を確認する「見守り」での対応でした。

利用者は3年前の入所当初はお粥でしたが、嚥下状態が良好でご本人の希望もあったため、家族の同意を得て2年前に主食を米飯に変更。当初は近距離での見守りを行っていましたが、1年前からは安全に摂取できていることから、少し離れた席へ移動していました。なお、家族は入所時以降一度も来訪はありませんでしたが、電話での随時報告やケアプラン・同意書などのやり取りは適切に行われていました。

【家族の訴えと訴訟のリスク】

ご逝去にともなう手続きの際、息子夫婦から以下のように施設の安全配慮義務違反を指摘されました。

- 「母はお粥しか食べられないはず。なぜ普通のご飯を食べさせたのか」

- 「なぜ飲み込むまで隣で見守っていなかったのか」

食事の内容の変更は2年前であり、その際は家族へも確認したことを説明しても、「そんなことは聞いていない。これは大きな事故だから、専門家に相談して然るべき対応をとらせていただきます」と訴訟も辞さない姿勢を示しました。当時は手書きのケース記録だったため、該当する記録がすぐに見つからず、その場ですぐに提示できなかったため、後日コピーを郵送することとなりました。

【事業所を守った介護記録】

後日、家族が依頼した弁護士から記録の照会があり、施設は以下の記録を提出しました。

証拠①:ケアプラン・栄養ケア計画

2年前にお粥から米飯に変更した旨の記載があり、家族もサインしていた

証拠②:ケース記録

詳細ではないものの、食事形態の変更やその後の見守りの様子、食事席の変更の経緯が記載されていた

これらを弁護士が確認した結果、施設側の対応に問題はなかったと判断され、訴訟は起こさない旨の連絡がありました。日々の記録の積み重ねが、いざというときにスタッフと事業所を守る「盾」となった事例です。

記録だけでは不十分!明日からできる訴訟リスク軽減策

適切な記録は訴訟リスク対策の基本ですが、それだけで万全とは言えません。家族との信頼関係を築く「情報提供」と、組織の改善姿勢を示す「再発防止」という、記録以外の重要な対策について解説します。

家族への誠実な情報提供

事故の経過報告は、迅速かつ誠実に行うことが重要です。

- 起きてしまった事故の概要

- ご本人の様子(怪我の有無、元気なのか)

- ご本人への対応(処置、通院など)

- 考えられる要因

- 当面の対策

原因を即答できない場合は、憶測で話さず「現在、詳細を確認中です」と伝え、事故後のカンファレンスで検討した内容を後日あらためて報告するようにします。また、怪我に至らなかった転倒や些細な擦り傷でも、こまめに情報共有しておくことが信頼関係の構築につながります。

チームで行う原因分析と再発防止

家族の不信感を招く要因のひとつが「事故の再発」です。転倒の連絡をする際に「またですか」と言われ落ち込むスタッフもいるかもしれません。これを防ぐには、事故報告書をもとに多職種のチームで原因を分析し、組織全体で再発防止に取り組む必要があります。再発防止策を検討する際は、過去に発生した類似事故の対応を参考にするのも有効な方法です。介護ソフトを活用すれば、過去のヒヤリハット事例や類似事故のデータを簡単に検索・共有できるため非常に便利です。

まとめ:適切な介護記録は利用者・スタッフ・事業所を守る!

本記事では、介護事故のリスクから事業所を守る記録の重要性と、その具体的な書き方について解説しました。日々のケアの質の向上という本来の目的を持って書かれた記録が、万が一の際には、スタッフと事業所の対応の正当性を証明する証拠となります。

しかし、質の高い記録管理と迅速な情報共有を、手書きで実現するのは容易ではありません。スタッフと事業所を守る理想的な体制の構築には介護ソフトの活用が有効です。NDソフトウェアの「ほのぼのNEXT」では、ケース記録の共有やスタッフ間の申し送りを効率的に行えます。

また、大切な記録の業務がなかなか定着しないという事業所のために、NDソフトウェアでは、以下の製品も用意しています。

|

ほのぼのVoice |

|

つながる家族 |

|

ほのぼのIoT |

|

ほのぼのTALK++ |

まずはお気軽にお問い合わせください。手厚いサポートで介護記録のお悩みを解決に導きます。

介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら当コラムは、掲載当時の情報です。

参考URL

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。