-

介護離職・共倒れを防ぐ!今こそ知りたいレスパイトケアの重要性と実例集

-

#ケア・記録 #コミュ・情報共有 #人材採用 #働き方 #地域密着 #多職種連携 #居宅 #特養 #短期入所(ショートステイ) #老健 #訪問介護 #訪問入浴 #訪問看護 #通所リハ #通所介護(デイサービス) #障がい福祉2025/11/11

-

-

日本の介護保険制度では、要支援や要介護となっても住み慣れた自宅で安心して暮らし続けられるように在宅支援が充実しています。一方で、介護を担う家族には心身の負担が大きいという課題もあります。特に、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」では、両者の生活に悪影響を及ぼすケースも少なくありません。

こうした状況を防ぐため、レスパイトケアへのニーズが高まっています。本記事では、レスパイトケアの意味や目的、ニーズが高まっている背景、サービスごとの具体例についてわかりやすく解説します。

目次

レスパイトケアとは?

レスパイトケアとは、介護を担う家族が休息をとれるように支援するサービスの総称です。ショートステイやデイサービス、訪問介護などの介護サービスを通じて、介護者の負担を軽減します。

目的や役割

主な目的は、介護者の負担を軽減し、休息の時間を確保することです。介護者はこの時間を使い、趣味や旅行、友人との交流などで心身をリフレッシュできます。また、介護者に疲労やストレスが蓄積すると、虐待といった深刻な事態につながる可能性があります。こうした事態を未然に防ぐ重要な役割も担っています。さらに、専門職(※)に悩みや不安を相談できる機会を増やすことも役割の一つです。専門職とのコミュニケーションを通じて、介護者の精神的な負担の軽減が期待できます。

※医師・理学療法士・作業療法士・看護師・介護福祉士・ケアマネジャーなど

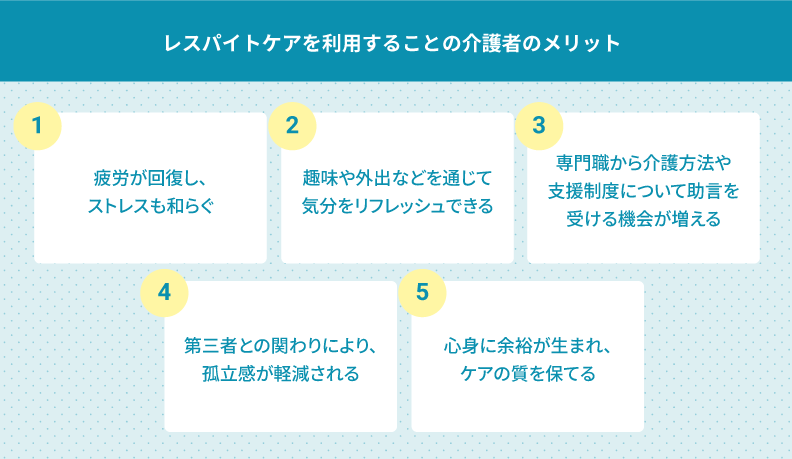

介護者のメリット

介護を担う家族にとって、この仕組みを利用することで次のようなメリットがあります。

- 疲労が回復し、ストレスも和らぐ

- 趣味や外出などを通じて気分をリフレッシュできる

- 専門職から介護方法や支援制度について助言を受ける機会が増える

- 第三者との関わりにより、孤立感が軽減される

- 心身に余裕が生まれ、ケアの質を保てる

このように、レスパイトケアは在宅介護を行う家族にとって重要な支援です。介護する人の心と体を守ることは、結果的に介護を受ける人の安心にもつながります。

レスパイトケアのニーズが高まっている背景

近年、介護を取り巻く環境の変化により、レスパイトケアのニーズが高まっています。ここでは、主な3つの背景について解説します。

居宅サービスの利用者数の増加

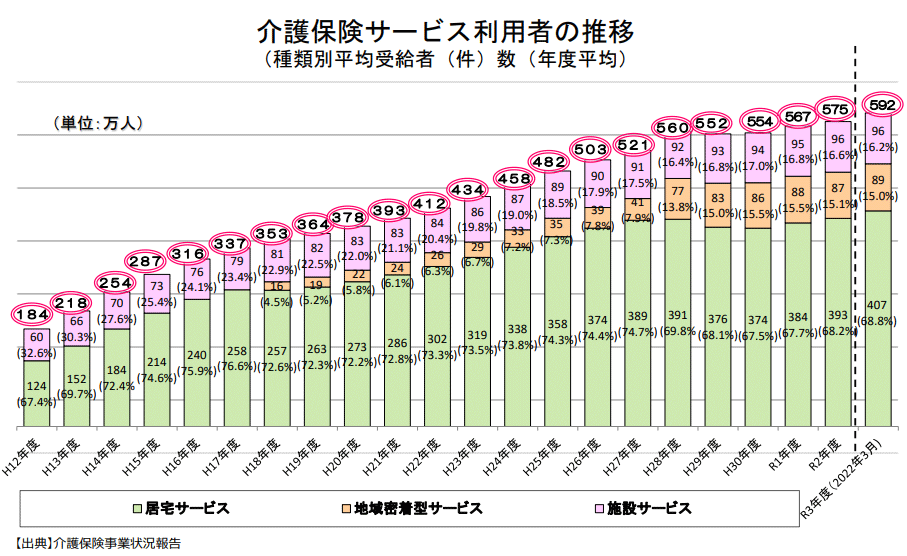

厚生労働省の資料によると、介護保険の居宅サービスの利用者数は令和3年度(2022年3月)時点で407万人でした。平成23年度は319万人でしたので、10年間で88万人も増加した計算です。

【図1 厚生労働省 / 介護分野の最近の動向について】

居宅サービスの利用者数の増加は、在宅介護を行う家族の数が増えていることを意味します。このことから、介護者への支援のニーズが高まっていると言えます。

老老介護の増加

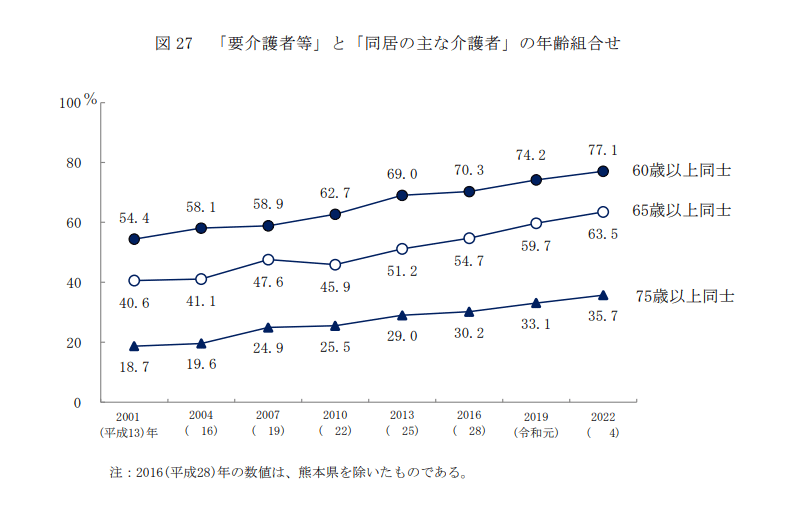

厚生労働省の調査によると、2022年時点で65歳以上同士の介護の割合は63.5%に達し、過去20年間で20%以上増加しました。また、75歳以上同士の介護の割合は35.7%でした。

【図2 厚生労働省 / 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況】

介護は、体力的・精神的に大きな負担がかかります。老老介護では、その負担に耐え切れず、介護の放棄といった虐待につながりかねません。このような高齢者同士の介護世帯を支えるために、レスパイトケアのニーズが高まっています。

「利用したくても利用できない」高齢者施設の現状

日本では、特別養護老人ホームが高齢者の入所施設として人気です。費用が比較的安く、終身で介護を受けられるためです。しかし特別養護老人ホームにも課題があります。希望してもすぐに入居できない場合が多々あることです。

厚生労働省の調査によると、2022年4月1日時点で入所を申し込んでいる要介護3以上の方は25.3万人にのぼり、そのうち10.6万人が在宅で待機しています。要介護5の方に限ると、5.6万人が入所を待っており、そのうち1.9万人は在宅介護を続けています。

要介護度は必要な介護量に応じて決まるため、要介護5の方の介護量は非常に多く、家族への負担も深刻です。さらに、特別養護老人ホームは申し込み順ではなく必要度の高い方から入所する仕組みのため、利用できる時期も明確ではありません。

このような方の受け皿として、特別養護老人ホームや介護老人保健施設に併設されたショートステイの需要が高まっています。

また、ショートステイでレスパイトケアを提供することは、施設側にもメリットがあります。空床が出た際に利用者に入所を受け入れてもらいやすくなり、稼働率の向上や経営の安定化につながるためです。

さらに、短期間でも介護サービスを提供することで、利用者と介護職員の信頼関係を築けることもメリットです。介護職員にとっても、心身の状態が分からない方が突然入所するより負担が少なく、より質の高いケアを提供しやすくなります。

介護報酬改定に見るレスパイトケアの重要性

社会的なニーズの高まりを受け、2024年度の介護報酬改定では、ショートステイに「看取り連携体制加算」が新設されました。

▶看取り期は一般的に介護量が増大することから、介護者の負担も急激に増えます。このような状況に対応するため、一時的に看取り期の利用者を受け入れる仕組みとしての加算

この加算の新設は、介護者の負担が特に重くなる看取り期においてもレスパイトケアの重要性が認められたことを意味しています。

看取り連携体制加算の概要

「看取り連携体制加算」は、医療と介護が連携し、看取り期の利用者と家族を支えるショートステイを評価する仕組みです。概要は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 加算名称 | 看取り連携体制加算 |

| 単位数 | 64単位/日 |

| 算定上限 | 死亡日および死亡日前30日のうち7日が限度 |

| 算定要件 |

1. 次のいずれかに該当すること

|

サービス形態別のレスパイトケアの具体例

レスパイトケアと一口に言っても、複数のサービス形態があります。ここでは、代表的な3つのサービスの具体例を紹介します。

ショートステイ

ショートステイは、利用者が介護施設に宿泊し、介護や支援を受けるサービスです。ショートステイは専用の施設だけでなく、入所施設に併設されていることも多いです。最大30日まで連続で利用できることから、介護者が仕事や旅行、入院などでケアできないときに活用されています。

ショートステイで受けられる主な介護サービスは次のとおりです。

- 食事・入浴・排せつなどの介助

- 機能訓練や健康管理

- 夜間の見守り

介護者には次のメリットがあります。

- 旅行や冠婚葬祭、入院などで介護ができないときに安心して任せられる

- 介護の疲れを癒し、心身のリフレッシュができる

- 緊急時の預かり先として活用できる

実際の介護現場では、次のような方法で利用されています。

- 毎月数日間を定期的に利用して、計画的に休息をとる

- 3~4週間連続利用して、まとまったリフレッシュ期間を確保する

- 季節に応じて利用する(例:雪の降る季節は訪問介護を休止してショートステイを利用するなど)

ショートステイは介護者の心身の負担軽減に役立ち、ご家族から「久しぶりにゆっくり休めた」といった声をよく聞きます。

デイサービス・デイケア

デイサービスやデイケアは、通所介護の代表的なサービスです。利用者が施設へ通い介護や支援を受けることで、介護者が日中の介護から離れられる仕組みになっています。主なサービス内容は次のとおりです。

- 昼食やおやつの提供

- 入浴介助

- レクリエーション

- 機能訓練

こうした活動を通じて、利用者はいきいきとした楽しい時間を過ごせます。介護者には、次のメリットがあります。

- 仕事や外出の時間を確保できる

- ストレスを軽減できる

- 安心して介護を任せられる

- 専門職から介護の助言を受けられる

実際に、在宅介護をしている多くの家庭が利用しており、「日中に安心して仕事ができる」「自分の時間を確保できる」といった声が多く寄せられます。

また、家族の予定や体調に合わせて、利用日の変更や追加を求められる場合も珍しくありません。このような対応も、家族の生活を支えるレスパイトケアの具体例と言えるでしょう。

訪問介護・訪問看護

訪問介護や訪問看護は、自宅で生活する利用者を対象に、介護や医療支援を提供するサービスです。介護職員や看護職員が自宅を訪問するため、介護者は介護から一時的に離れることができます。主なサービスは次のとおりです。

- 食事・入浴・排せつなどの身体介護

- 掃除・洗濯・買い物などの生活援助

- 通院を支援する通院等乗降介助

- 服薬管理や傷の処置といった医療行為(訪問看護の場合)

- 専門職からのアドバイス

介護者には次のメリットがあります。

- 一時的に介護から手を離せる

- 外出や仕事、家事などに集中できる時間を確保できる

- 専門職から適切な介護方法や健康管理の助言を受けられる

実際の介護現場では、次のような方法でレスパイトケアに活用されています。

- 定期的な利用により、介護者の休息時間を確保する

- おむつ交換や入浴など、負担の大きい介助を担当する

- 看護師による健康管理で通院の負担を減らす

このようなサービスは、家族のひと息つける時間につながっています。

まとめ

レスパイトケアは、在宅で介護を担う家族が休息するための支援です。具体的にはショートステイやデイサービス、訪問介護などを通じて、介護者の疲労やストレスを軽減します。介護者がリフレッシュすることは、介護の質向上や家族関係の維持に役立ちます。

その重要性は一層高まっており、2024年度の介護報酬改定で看取り期を支える加算が新設されました。今後も介護される人と介護する人の双方が安心して暮らせる社会を実現するために、介護施設には介護者の負担軽減の取り組みが求められています。

また、地域のニーズや介護者の負担状況を把握することは、介護施設の事業展開のヒントにもなります。

「この地域では、どのような家族が必要としているのか」

「必要としている方のショートステイやデイサービスの活用は進んでいるのか」

このような視点から市場の需要を把握することで、必要としている方に適切な介護サービスを提供することが可能になります。こうした取り組みは、社会貢献と施設経営の安定化の両立につながる重要な戦略と言えるでしょう。

番外編:レスパイトケアを拒否された場合の対応例

介護者が利用を望んでも被介護者が拒否するケースも少なくありません。ここでは、そのような場合の対策例を3つ紹介します。

1. 見学や短時間の利用から始める

初めての施設をいきなり利用するのは、誰にとっても不安が大きいものです。まずは施設の見学や、数時間だけの短時間利用など、慣らし期間を設けてみましょう。少しずつ雰囲気や職員に慣れることで、抵抗感が和らぐ場合があります。

2. 信頼の厚いケアマネジャーから説明してもらう

信頼できる専門職から説明してもらうことで、介護者が直接伝えるよりも安心感と説得力が高まります。

3. 介護者に休息が必要なことを正直に伝える

中には、「家族の負担にならないように、自分が頑張ればいい」と思い、拒否される方もいます。そのような方には、次のように率直に伝えることも対策の一つです。

「少し休まないとご家族が体を壊してしまいます」

「介護を続けるためにも休息は必要です」

このように素直に話すことで、理解を示してくれることがあります。

当コラムは、掲載当時の情報です。

参考URL

図2 厚生労働省 / 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況

厚生労働省 特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)に関する調査結果を公表します

社会福祉実習指導者や施設主任の経験を活かし、現在は介護関係の記事を執筆するWebライターとして活動中。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。