-

骨太の方針2025からみえる介護福祉の近未来像

-

2025/07/10 | カテゴリ: 介護保険法改正

介護福祉分野における人材確保と処遇改善の推進

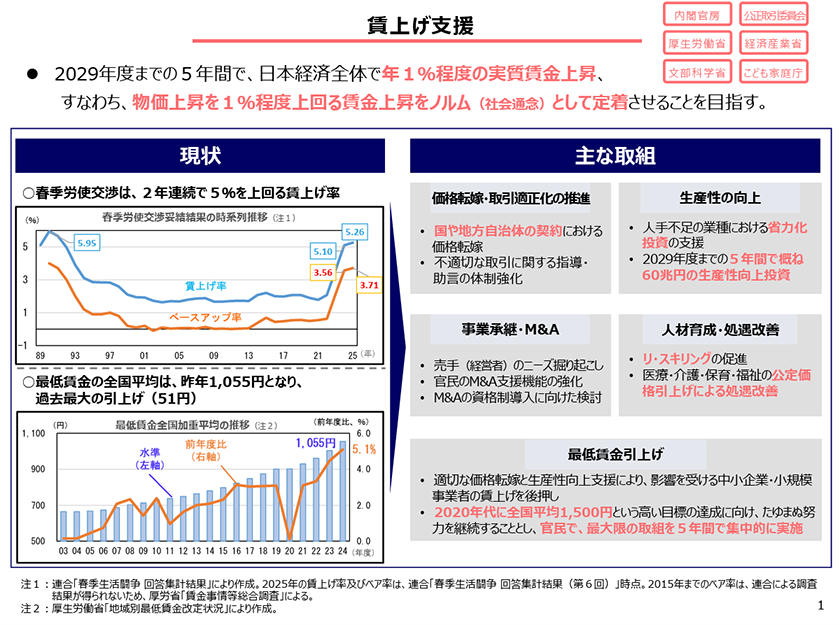

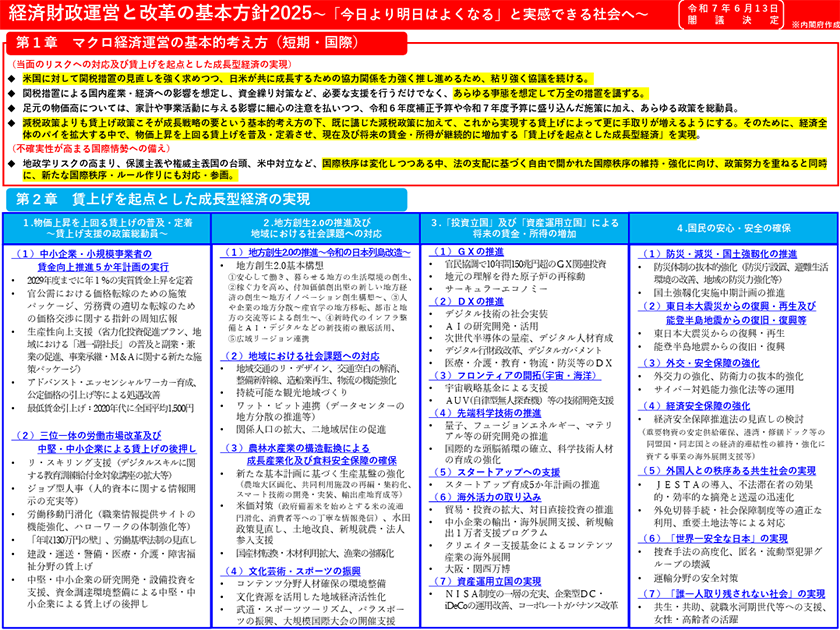

6月23日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(以下、骨太の方針2025)」は、日本が長年にわたるデフレ経済から完全に脱却し、物価上昇を上回る賃上げと民間投資が経済成長を牽引する「成長型経済」へと転換することを明確に目指す、政府の重要な指針である。政府は、「賃上げこそが成長戦略の要」であるとの考え方に立ち、最低賃金の引き上げを含め、物価上昇を安定的に上回る賃上げを実現することを目指している。

介護・福祉分野は、医療や保育などと共に、賃上げを牽引する上で最低賃金引き上げの影響を大きく受け、かつ人手不足が特に深刻な十二業種の一つとして位置づけられている。このため、「人材確保」と「処遇改善」が喫緊の課題として強く打ち出されている。政府は、保険料負担の抑制努力を継続しつつも、介護等の公定価格の引き上げに取り組む方針である。特に、介護における処遇改善については、これまでの報酬改定等の効果を詳細に検証し、2025年末までにその結論を得るよう検討を進めるとしている。

介護等の公定価格の引き上げというキーワードから、一年前倒しで2026年に介護報酬が改定されるのではないかという憶測と期待感が出始めている。しかし、介護保険制度の仕組み上、介護報酬を改定する場合には、介護給付費分科会での審議を経る必要があり、現在は2027年度介護保険法改正審議の中盤であることから、一年前倒しの改正は無理である。この公定価格の引き上げは、処遇改善加算にポイントを絞ったものであり、昨年の処遇改善加算の一本化に際して、2025年分までのベースアップが盛り込まれて、2026年分については継続審議とされた経緯からも間違いないであろう。ただし、異常な物価高騰が続き、介護事業の経営を圧迫していると判断された場合には、コロナ禍の中で一時的に全サービスの基本報酬を3%引き上げたような特別措置が行われる可能性はある。

最低賃金については、2020年代に全国平均1500円という高い目標の達成に向け、官民が連携して最大限の取り組みを五年間で集中的に実施することが明記されており、これが介護・福祉分野の賃上げを強力に後押しする基盤となる。地域ごとの人材確保の課題に対応するため、介護における地域区分への対応について、隣接する市町村等との級地格差による人材確保への影響も踏まえ、次期報酬改定までに必要な見直しを早急に実施する方針である。

地方の生活インフラを支える分野として、医療・介護における人材確保支援の強化が図られ、副業・兼業のマッチングも推進される。介護サービスにおいては、小規模事業者ほど収益性・賃金水準・人手確保等が厳しい傾向にあり、近年、事業承継・再編のニーズが増加しているため、社会福祉連携推進法人制度の活用推進や、福祉医療機構による優遇融資の拡充、売手・買手の円滑なマッチング支援などが進められる。

出典・内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2025

骨太方針2025PR資料~政策ファイル~ (PDF形式:2.9MB)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/seisakufile_ja.pdf

介護福祉分野におけるICT・デジタル技術の活用と生産性向上

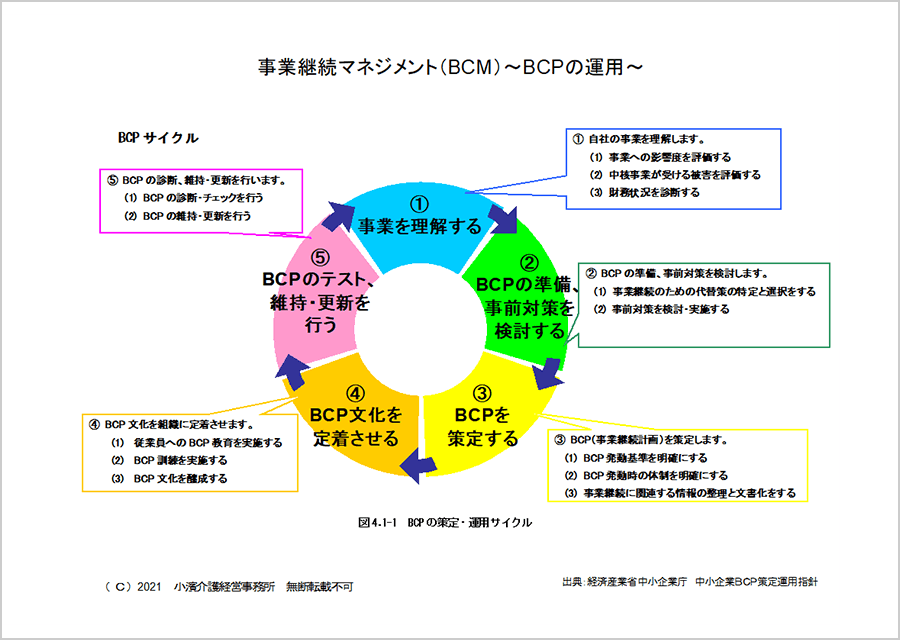

介護・福祉分野における人手不足と労働供給制約という課題に対し、生産性向上が不可欠とされている。そのため、「骨太の方針2025」では、本年から2029年度までの五年間を集中取組期間とし、約60兆円規模の官民連携による生産性向上投資を実現する「省力化投資促進プラン」を強力に実行するとしている。このプランは、介護・福祉を含む十二業種(飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、その他サービス業、製造業、運輸業、建設業、医療、介護・福祉、保育、農林水産業)を対象とし、業種ごとに生産性向上の目標を掲げ、集中的な省力化投資・デジタル化投資を後押しする。

具体的な施策としては、医療DX推進が挙げられる。看護業務の効率化に資する電子カルテへの音声入力やバイタルサイン値の自動反映、インカム等の導入支援、医師の労働時間短縮に資するICT機器の導入支援、中小・小規模事業者に対するIT導入補助金の活用などが進められる。また、電子カルテ情報の標準化等の医療DX推進のための情報基盤の整備を進めるとともに、医療現場のニーズに即したサービスの技術開発や医療機器等の開発・実装を推進するとしている。

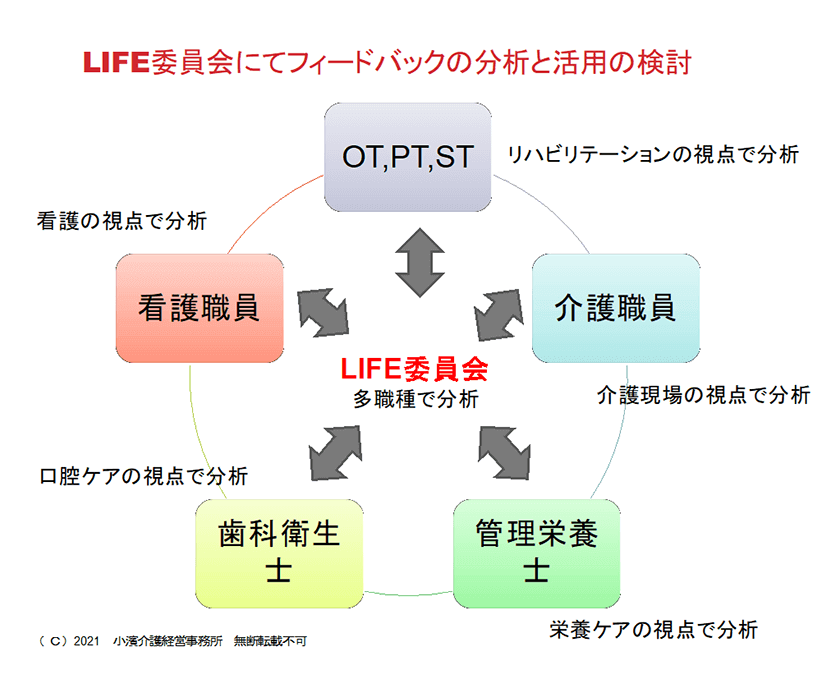

介護分野においては、ICTやデジタル技術を活用した「介護テクノロジー」の研究開発及び社会実装を推進し、実証、導入、伴走支援を通じて生産性向上を図ると明記されている。介護テックスタートアップを支援するための一元的相談窓口として、「CARe Innovation Support Office(CARISO)」の体制強化と強力な支援も推進する。これらの取り組みは、業務プロセスの見直し支援や業界内での業務・規格の標準化と並行して進められ、省力化投資のボトルネックとなっている知識・経験の不足や業務の標準化の困難さを克服することを目指している。

外国人材の活用と多様な担い手の確保

人口減少が本格化し、人材希少社会へと突入する中で、介護・福祉分野における人材確保はますます困難になると予想されており、「骨太の方針2025」では、外国人を含む多様な人材確保対策が重要な柱の一つとされている。外国人材の受け入れに関する制度整備として、2027年に予定されている「育成就労制度」の運用開始に向けた外国人育成就労機構等の体制整備を進めるとともに、「特定技能制度」の対象分野の設定や業務の実情に応じた日本語能力基準の設定等を通じ、一定の専門性・技能を有する人材の受け入れを推進する方針である。これにより、介護・福祉分野における労働力不足の緩和が期待される。

また、外国人材のキャリアパスの多様化を目指すことも明記されており、これは介護分野における人材の定着を促進する一助となるであろう。単に人手不足を補うだけでなく、「誰一人取り残されない社会」の実現を目指し、国民一人ひとりが生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会の実現を追求する中で、外国人材もその重要な担い手として位置づけられている。地域における多文化共生の推進のため、地方公共団体の行政窓口等に対する通訳支援事業の実施や、外国人支援コーディネーターの育成・認証、法テラスによる外国人支援施策の充実強化、デジタル技術を活用した紛争解決手続及び法教育の推進、育成就労制度の適正かつ円滑な運用等が進められる。

リ・スキリング支援も強化され、非正規雇用労働者等が離職することなく働きながら学べるよう、オンライン訓練の全国展開などが実施される。これにより、保育や介護分野で一定の資格や実務経験を持つ人材がデジタル化に必要なスキルを学ぶ際にも、支援策が強化される可能性がある。さらに、「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」(デジタル技術等も活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー)の育成に取り組むことで、介護業を含む人手不足の現場において、現場人材のスキルが正当に評価され、処遇が改善されることを目指している。

加えて、地方への新たな人の流れを創出するため、「関係人口」の量的拡大・質的向上を図ることも目標とされており、その可視化のための「ふるさと住民登録制度」の創設も検討されている。これは、地域との多様な関わりを持つ人々を増やし、地域社会全体の活性化に繋げる狙いがある。また、地方移住の促進策として、地域の基軸産業である農林水産業や、医療・福祉等のエッセンシャルワーカーを移住支援の対象業種に位置付けることが強化される。

中長期的な介護提供体制の構築と地域共生社会の実現

我が国では85歳以上を中心に高齢者数が2040年頃まで増加すると見込まれており、これに伴う医療・介護ニーズの増大に対応できる体制の構築が喫緊の課題である。この方針では、2040年頃を見据え、人口減少や高齢化の進展によるサービス需要の地域差に応じた中長期的な介護サービス提供体制の確保に向けた方向性を、2025年末までにまとめることを目指すとしている。

その具体的な方策として、「地域包括ケアシステム」の更なる深化が挙げられる。地域共生社会の構築に向け、市町村における包括的な支援体制の整備が進められる。これは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」・「受け手」という関係を越えて、地域住民や多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会を目指す。具体的な取り組みとして、包摂的な生活困窮者自立支援制度を基軸に相談対応の一体的実施や地域づくりの機能強化(相談対応人材の共通化や地域づくりを担う人材の一本化など)が図られる。また、多世代・横断的な担い手と地域課題をマッチングする仕組みの構築も推進される。

特に、担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域では、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための介護保険制度改正(2025年度中に結論を得る目標)が検討され、モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域へ展開していく方針である。これにより、地域住民が日常の医療・介護サービスに不自由しないよう、地域の医療・介護サービスを維持・確保する地方公共団体の割合を100%とすることが定量的な目標として掲げられている。

介護保険制度における利用者負担の見直しについても、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、2025年末までに結論を得るよう検討を進めるとしている。これは、制度の持続可能性を確保しつつ、国民皆保険を堅持するための重要な議論となる。

また、「誰一人取り残されない社会」の実現は、「骨太の方針2025」の重要な理念であり、この理念の下、若者や女性、障害者、高齢者、外国人、就職氷河期世代等が能力を最大限に発揮できるよう、地方公共団体と企業・事業主が連携するなどし、地域の特性を踏まえた柔軟で多様な雇用創出に取り組む。生活必需品の買い物や日常の移動に不自由しない地域づくりも目指されており、特に「交通空白」地域における自動運転やライドシェアを含む地域交通のリ・デザインが推進され、通院・介護等の移動手段確保が困難な住民の課題解決に向けた議論が進められる。これにより、「交通空白」地区の解消に取り組む市町村が10割となることを目標としている。

「骨太の方針2025」は、日本が直面する複合的な課題に対し、経済成長と社会保障の持続可能性、そして国民の生活の質の向上を統合的に追求するものである。介護・福祉分野においては、人材の確保と処遇改善、デジタル技術の徹底活用による生産性向上、多様な担い手の確保、そして地域ごとの実情に応じた持続可能なサービス提供体制の構築が、今後の社会の方向性を決定づける重要な要素となる。これらの取り組みが、介護・福祉サービスの質の向上と国民全体の安心に繋がり、「今日より明日はよくなる」と実感できる社会の実現に寄与することが期待される。

介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら

出典・内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2025 概要 (PDF形式:700KB)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/summary_ja.pdf

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。