-

介護サービス事業者経営情報の提出義務化の詳細解説【後編】

-

2024/10/29 | カテゴリ: 介護保険法改正

前編はこちら: 介護サービス事業者経営情報の提出義務化の詳細解説【前編】

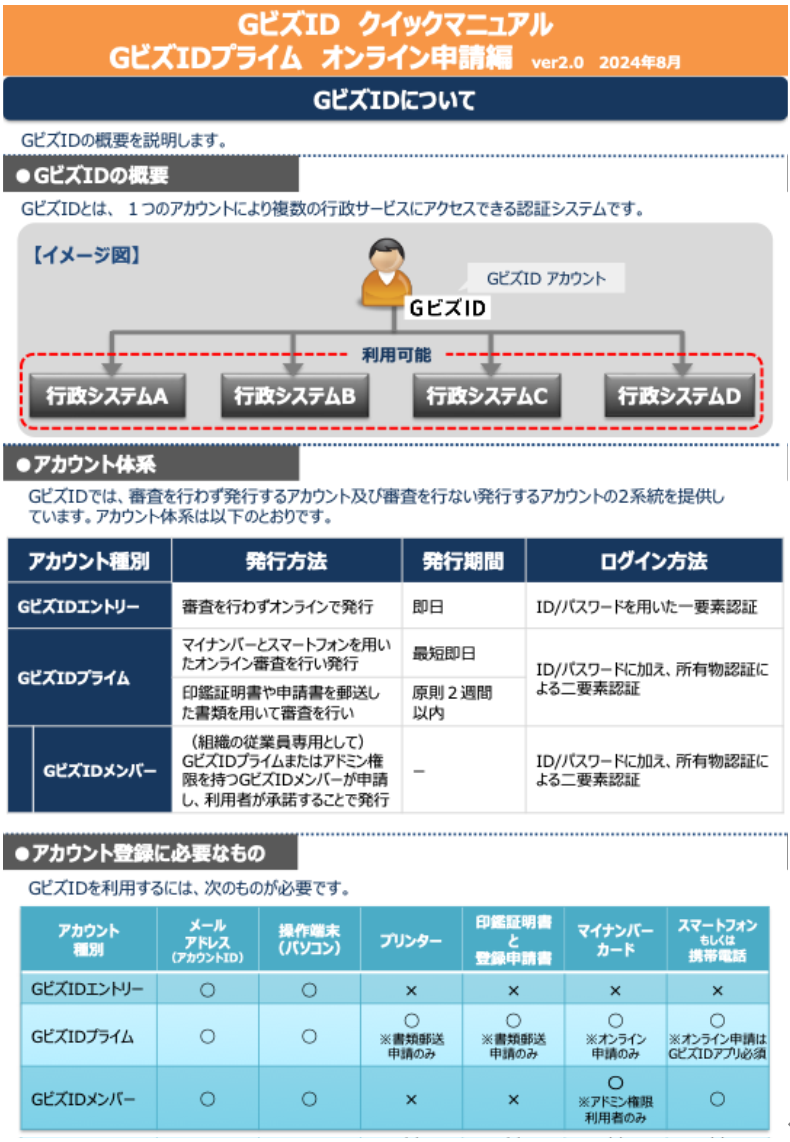

GビズID

GビズIDアカウントを取得しなければならない

経営情報の提出前にやるべきこと。それは、新しいデータベースシステムのログインのために、GビズIDのアカウントを取得することである。今回、介護事業者が取得するのは、GビズIDプライムのアカウントである。申請方法は2種類用意されている。

一つは、オンラインで取得する方法だ。手続きには、法人の代表者のマイナンバーカードと専用のアプリをインストールしたスマートフォン、そしてメールアドレスが必要となる。パソコンの画面上で、基本事項を入力し、メールアドレスを登録すると、確認メールが送信されるので、これを認証する。

認証後のパソコンの画面に、スマートフォンで読み取ためのQRコードが示される。このQRコードをスマートフォンで読み込むと、登録画面が表示される。その後、マイナンバーカードの上にスマートフォンを置いて、マイナンバーカードの情報をスマートフォンで読み込む。これで認証が完了する。最後にパスワードを登録してオンライン審査が完了となる。なお、IDは、登録に使ったメールアドレスとなる。

もう一つの方法は、書類を郵送して申請する方法である。印鑑証明と申請書を郵送して、IDとパスワードを取得する。この場合は、2週間以内という時間を要する。オンライン申請では、法人の代表者のマイナンバーカードでの手続きが必要であるため、中規模以上の法人に場合は、書類申請が現実的だと言える。

なお、GビズID プライムの作成には法人番号が必要で、法人番号を公表することに同意した事業者の代表者が登録する。そのため、複数のアカウントの発行は出来ない。現時点では、アカウントの有効期限はない。ただ今後、アカウントの有効期限を設ける予定とされている。

いずれにしても、このGビズID プライムの登録を完了しないと、提出が出来ない。GビズIDの利用では、現時点で利用料金はかからない。ただし、将来的に有料となる可能性は捨てきれない。また、GビズIDでは、メールアドレスをアカウントで利用するために、メールアドレスは必須である。基本的には24時間、360日稼働する。ただし、定期的なメンテナンスが有り、その時間帯においては利用できない。

GビズIDは、多くの行政サービスで利用できる

GビズIDにアカウント登録することで、このGビズIDは、GビズIDにつながっている全ての行政サービスで利用出来る統一アカウントである。現時点で、IT導入補助金、介護サービス情報公表システム、電子申請届出システム、社会保険手続の電子申請、小規模事業者持続化補助金<一般型>申請受付システム、日本公庫ダイレクト、各自治体の電子申請システムなどで利用できる。GビズIDは、今回の財務データの報告だけでは無く、今後の多様な電子申請に使われるアカウントとなる予定である。

GビズID を使って外部委任も可能に

GビズID を使って、届け出業務の外部委任も可能である。令和5年から始まった医療法人の同じく経営情報の提出と、同様な形で進められる。受任者は代理で財務情報の申請が可能となる。委任者と受任者ともにプライムIDを持つことで、GビズIDのマイページから委任手続が出来る。

例えば、契約している会計事務所が、財務情報の提出代行が可能である。委任契約をすることで、代理で会計事務所だったり、他のコンサルタントが提出できる。会計事務所の場合は、必ずしも法人ではない。個人事業主の税理士も多いので、GビズIDでは個人事業主も登録が可能となっている。委託する場合は、事前に会計事務所と取り決めが必要である。ただし、外部委託する場合は別料金が必要となるであろう。その費用対コストをどう考えるかだ。今後は、記帳代行のように専門の代行業者も出てくるだろう。

ここで問題となるのは、提出時期が2025年の1月から3月であるということである。早い段階で会計事務所サイドと準備を進めていくことが重要となる。なお、委任手続きは書類による手続きも可能となっている。

報告を求める介護サービス事業者経営情報

事業所・施設の名称、所在地などの基本情報

提出内容には、絶対的記載事項と任意の項目がある。第一に、事業所・施設の名称、所在地などの基本情報である。運営する法人の名称、法人番号、介護事業者番号も求められる。その事業所で併設している介護サービスの種類、会計年度末の月、採用している会計基準、消費税の経理方式も基本情報として提出が求められている。

事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

① 事業所又は施設の名称

② 法人等の名称

③ 法人番号

④ 介護事業所番号

⑤ 介護事業所で提供しているサービスの種類

⑥ 法人等の会計年度末

⑦ 法人等の採用している会計基準

⑧ 消費税の経理方式

事業所又は施設の収益及び費用の内容

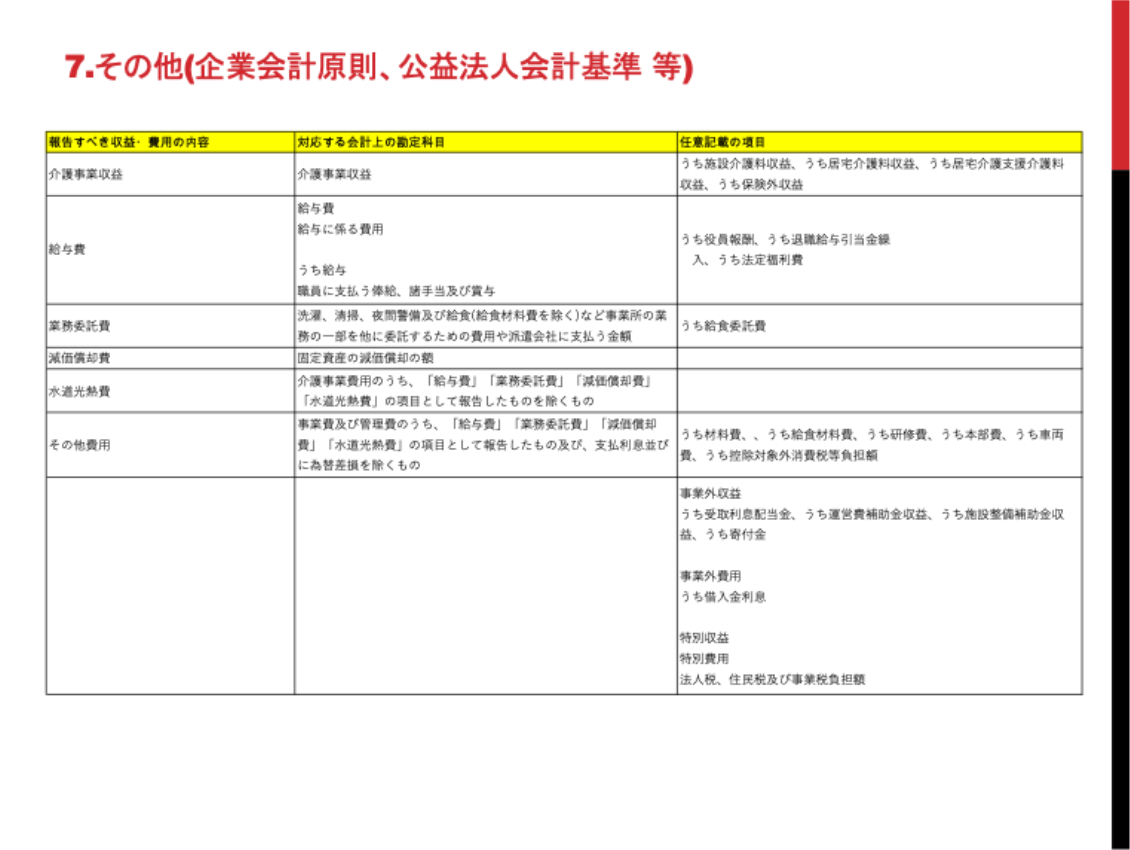

次に、財務情報である。絶対的な報告事項は事業収益と事業費用だ。この事業収益は、そのサービスの合算でもいいし、内訳をつけても良いとされた。必ず提出すべき項目は営業利益までということになる。最低限求められるのは営業利益であり、経常利益以下については任意項目とされた。

図は厚労省資料に基づき、自己作成

事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項

次に、事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項である。人数については、職種毎の人数を、常勤と非常勤別に提出することが必要である。この人数は、営業年度の初日の属する月における人数を報告する。年度末では無いので、注意が必要である。

事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項

① 次の職種ごとのその人数(常勤・非常勤別)

- 管理者

- 医師

- 歯科医師

- 薬剤師

- 看護師

- 准看護師

- 介護職員(介護福祉士)

- 理学療法士

- 作業療法士

- 言語聴覚士

- 柔道整復師・あん摩マッサージ師

- 生活相談員・支援相談員

- 福祉用具専門相談員

- 栄養士・管理栄養士

- 調理員

- 事務職員

- その他の職員

- 上記のうち介護支援専門員・計画作成担当者

- 上記のうち訪問介護のサービス提供責任者

② ①に掲げる職種ごとの給与及び賞与は任意

その他必要な事項

最後に、その他必要な事項である。必ず報告が求められる事項は、複数の介護サービス事業の有無、介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無である。複数の介護事業を運営しているかどうか。介護事業以外に医療や障害福祉を営んでいるかの2つは絶対的記載項目となる。

医療や障害福祉を営んでいた場合、この医療事業における事業収益、医療における延べ在院者数、医療における外来患者数、障害福祉事業の事業収益、障害福祉事業の延べ利用者数を任意での報告を求めている。ただし、医療や障害福祉を営んでいた場合で、やむを得ず介護事業と事業収益を分けての報告できない場合は、可能な限り任意項目について報告を求めるとされた。

その他必要な事項

① 複数の介護サービス事業の有無

② 介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無

③ 医療における事業収益 (任意)

④ 医療における延べ在院者数 (任意)

⑤ 医療における外来患者数 (任意)

⑥ 障害福祉サービスにおける事業収益 (任意)

⑦ 障害福祉サービスにおける延べ利用者数(任意)

介護事業財務情報データーベースシステム

システムの概要

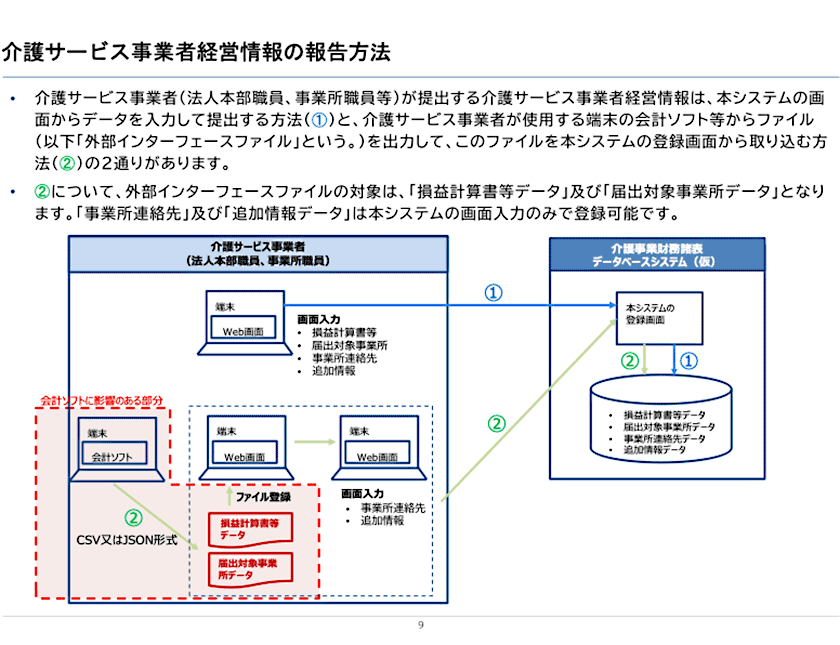

介護サービス事業者が報告する介護サービス事業者経営情報は、介護事業財務情報データベースシステム(以下、システム)の画面からデータを入力する方法と介護サービス事業者が使用する会計パッケージソフトウェア等からファイルを出力して、このファイルを本システムの画面から取り込む方法の2通りがある。

報告する介護サービス事業者経営情報のうち、「損益計算書等データ」と「届出対象事業所データ」の2つが、会計ソフトでの報告の対象となる。会計ソフトで作成・出力された2つのデータをシステムに登録する。それ以外は、画面からの手入力となる。

報告データについて

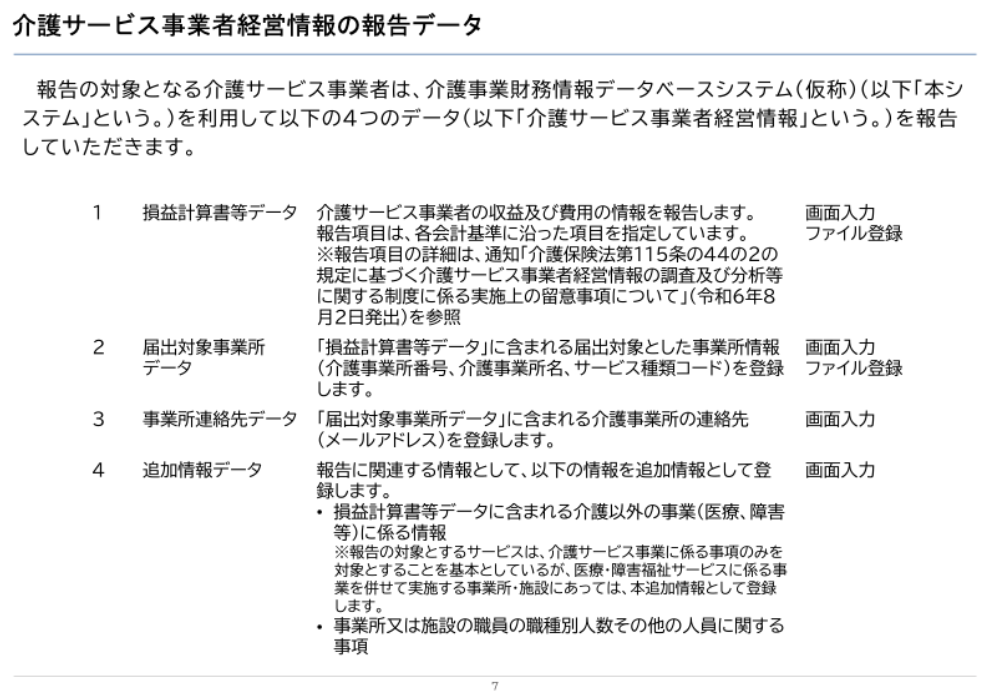

報告の対象となる介護サービス事業所は、システムを利用して、次の4つのデータを報告する。

① 損益計算書等データ

介護サービス事業所の収益及び費用の情報を報告する。報告項目は、各会計基準に沿った項目を指定する。

② 届出対象事業所データ

損益計算書等データに含まれる届出対象事業所情報を報告する。

③ 事業所連絡先データ

2つ目の届出対象事業所データに含まれる介護事業所の連絡先として、メールアドレスを登録する。

④ 追加情報

報告に関連する情報として追加情報を登録する。追加情報データは、損益計算書データに含まれる介護以外の事業情報と、事業所または施設の職員の職種別人員、その他の人員に関する事項である。

①の損益検査所データと、②の届出対象事業所データは、画面入力のほか、ファイル登録が可能となっている。 ③の事業所連絡先データと、④の追加情報データは画面入力のみ可能である。

報告単位について

介護サービス事業所経営情報の報告は、原則として介護サービス事業所施設単位で行うが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合には、法人単位で報告することが認められている。システムも法人単位で報告データを取り込めるように対応している。なお、システムにおける介護事業所の単位は、事業所番号とサービス種類コードである。

報告方法

介護サービス事業所の職員が、 提出する介護サービス事業所経営情報は、システム画面からデータを入力して提出する方法と、介護サービス事業所が使用する会計ソフトからの出力ファイルをシステムの登録画面から取り込む方法の2通りがある。

会計ソフトからのファイル取り込みでは、 会計ソフトファイルの対象は、損益計算書等データ及び届出対象事業所データの2つのみとなる。事業所連絡先及び追加情報データについては、システムの画面入力での手入力でのみ登録可能である。

介護事業所担当者は、システムを利用して、損益計算書等データの登録から追加情報登録までの一連の作業を実施することで、 介護サービス事業所経営情報の登録が完了する。

① 損益計算書等データおよび届出対象事業所データの登録

損益計算書等データ登録は、会計ソフト等から取得されたCSVデータ等のファイルを取り込んで登録する方法と、 画面から手入力で登録する方法の2つが用意されている。

② メイン画面

メイン画面には、画面から直接入力する場合の画面が設けられている。データ登録作業のほか、損益計算書等データ登録状況にて取り込んだデータが一覧で示される。編集ボタンから入力及び登録結果の確認が可能である。

③ ファイル取り込み後の内容を確認する

手入力またはファイル登録した結果を確認する画面では、 任意項目のみ編集可能である。必須項目は編集不可である。

④ 届け対象事業所データの登録

届出対象事業所データも、会計ソフト等から出力されCSVデータ等のファイルを取り込んで登録する方法と、画面から登録する方法の2つがる。損益計算書等データ登録の画面で登録した損益計算書等データごとに、各データに含まれる事業所情報を登録する。このとき、損益計算書等データ登録画面で、直接に手入力した場合には、届け対象事業所データをファイル登録することはできない。

⑤ 登録された情報の確認

登録された情報は、対象事業所データ登録状況の画面に記載される。同様に、編集ボタンが設けられてあり、そこから入力および登録結果の確認が可能である。 ファイルの取り込み後の内容を確認したり、画面から手入力する場合の画面も設けられている。ファイル登録した結果を確認する場合には、参照のみ可能となっている。

資料出典:厚生労働省 介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等

会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。