-

2024年補正予算と2025年への動向

-

2025/02/14 | カテゴリ: 介護保険法改正

訪問介護の倒産と休廃業が急増

訪問介護の倒産件数が、東京商工リサーチによると2024年は81件に達した。休廃業件数は448件である。ホームへルパーの有効求人倍率は、慢性的に15倍前後を推移している。これは、1人の求職者に対して15の求人が存在することを意味し、深刻な人手不足を反映している。このように、世間一般的には、訪問介護の倒産廃業件数の深刻化と、ホームヘルパー職員確保の難しさに関する報道が目立つ。そのような中で、2024年介護報酬改定における基本報酬の2%以上のマイナス改定への批判も強まっている。

しかし、別の視点で見ると、状況が異なってくる。厚生労働省が公表した、令和5年介護サービス施設・事業所調査の概況および介護職員数の推移の更新(令和5年分)について見ると、令和元年に34,825事業所あった訪問介護が、年々増え続けて、令和5年には、36,905事業所に増加している。この間、減少した年は無い。他の在宅サービスと比較しても、訪問介護事業所の伸びが著しい。他方、訪問介護職員の有効求人倍率は増加の一途である。倒産廃業件数が増加してはいるが、事業所数は伸び続けている。ここから推論できることは、倒産廃業件数の増加は、事業所間の競争の激化と、結果として訪問介護職員を確保できない事業所が淘汰されているという現実が浮かび上がる。

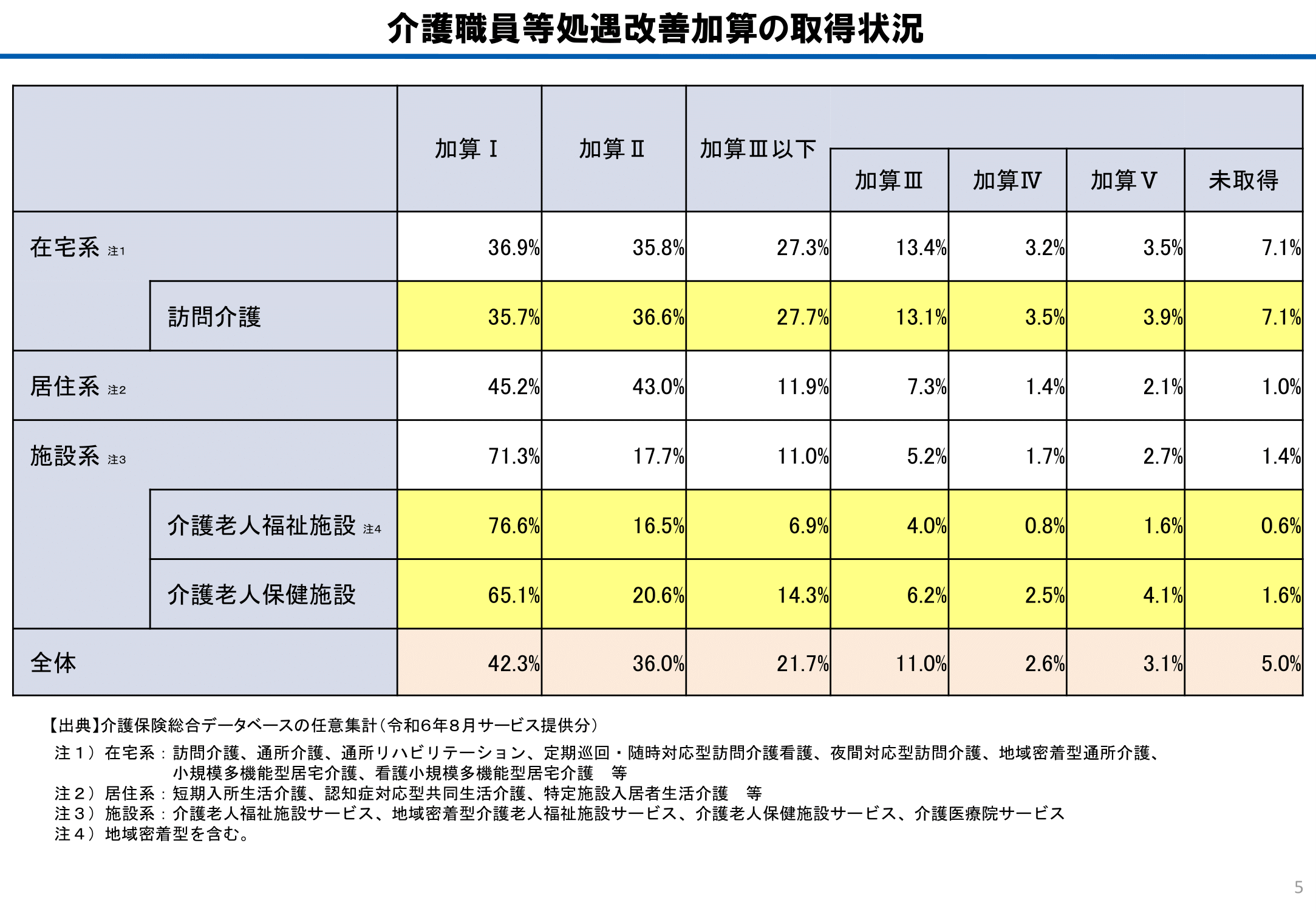

生き残りのためには、時給のアップなどでホームヘルパーの確保を進めなければならないのが現実だ。しかし、2024年8月サービス提供分における介護職員等処遇改善加算の未算定事業所は、訪問介護事業所で約7.1%、新加算区分Ⅲ、Ⅳ、Ⅴグループを算定する訪問介護事業所が約20.5%である。この7.1%に該当する未算定事業所は、ホームへルパーの確保競争ですでに負けている。そして、在宅系サービスにおける未算定は、殆どすべてが訪問介護サービスである。36,000事業所の7%、すなわち約2500事業所におよぶ。ホームへルパーの高齢化も進んでおり、今後は高齢スタッフの退職も確実に増える。訪問介護サービスにおける倒産廃業件数の増加は、まだ始まったばかりなのだ。

求職者は、賃金の多寡で就職先を選別する傾向が強まっている。そのような中で、処遇改善加算を活用出来ない事業所は、人材を確保する事が出来ずに廃業に追い込まれているケースが増えていると考えるべきであろう。同様に、地方においては過疎化が進み、人材確保の困難性が増していることも要因として大きい。訪問介護においては、特に自然淘汰が進み、同時に再編成が進んでいる。

出展:第243回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001369273.pdf

デイサービスも例外ではない。地域密着型と通常規模以上を合わせたデイサービス事業所は2016年から2024年までの9年間、事業所数は43,000から変わっていない。また、地域密着型が毎年、微減している傾向にある。この数字は、新たなニーズに対応した事業所が開業すると同じ数だけ、旧態依然とした事業所が廃業に追い込まれていることを示している。その原因のひとつは、レスパイト型からリハビリ型への転換の遅れである。デイサービスの主流は、お預かりからリハビリテーションに移り、フランチャイズにおいても、今はリハビリ型が主流である。レスパイト中心のデイサービスは、利用者のニーズから外れ始めている。レスパイトとリハビリのハイブリッド型や、障害福祉を併設する共生型へのニーズが増えている。デイサービスには、さらなる多様性が求められている。

2025年4月時点 訪問看護・介護サービスの最新情報について詳しくはこちら

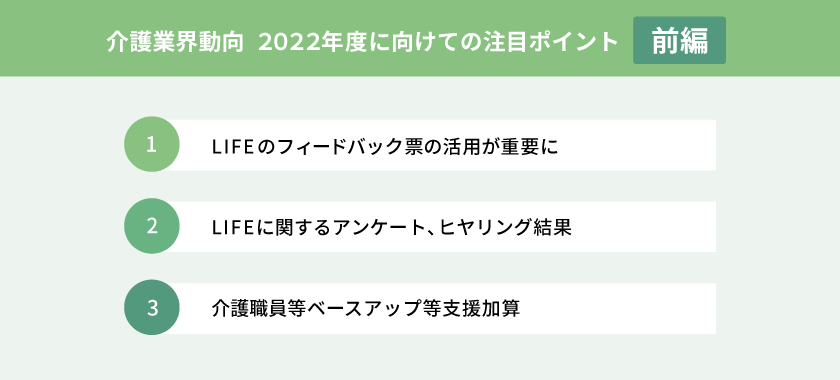

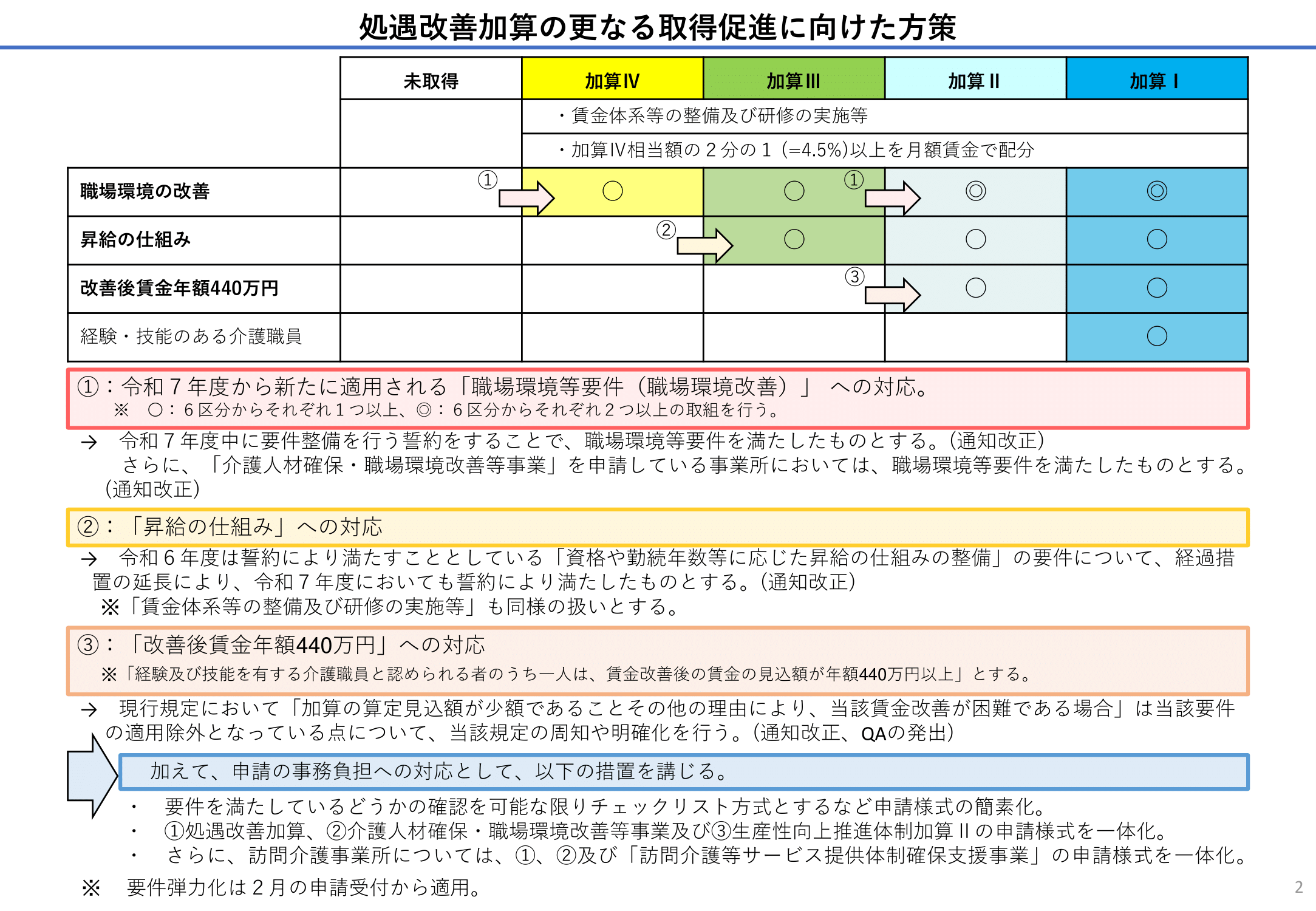

2025年度処遇改善加算の緩和措置

そのような中で、厚生労働省の社会保障審議会では、2024年度補正予算に基づく支援補助金と2025年度から適用される介護職員等処遇改善加算の算定要件について、12月23日に開催された介護給付費分科会での審議が行われた。この審議では、介護現場の課題解決を目指した新たな仕組みや制度設計について、厚生労働省から具体的な方向性が提案されている。まず、2025年度から適用される新たな「職場環境等要件」である。この要件には、生産性向上への取り組みを進めることが含まれている。具体的な取り組みの実施については、誓約することで、2025年度中であればよいとした。また、「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請する事業所についても、職場環境等要件を満たしているものと見なすとされた。これらの緩和措置は、介護現場における生産性向上への取り組みを促進するための重要な要素となっている。

処遇改善加算に関連して、「キャリアパス要件Ⅲ」の取り扱いについても議論された。この要件では、2024年度に特例として認められていた誓約による対応が、2025年度でも継続される。また、「賃金体系等の整備及び研修の実施等」についても、同様の扱いとなる。一方、「キャリアパス要件Ⅳ」の収益440万円基準については、特例として「加算の算定見込額が少額であることその他の理由」により、賃金改善が困難な場合は適用が除外される規定が存在する。年収440万円の者を置かなくても要件を満たすとする特例について、制度の周知徹底や運用の明確化を進めることで、処遇改善加算の上位区分算定に繋げる。申請手続きの簡素化についても重要な変更があった。

出展:第243回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001369273.pdf

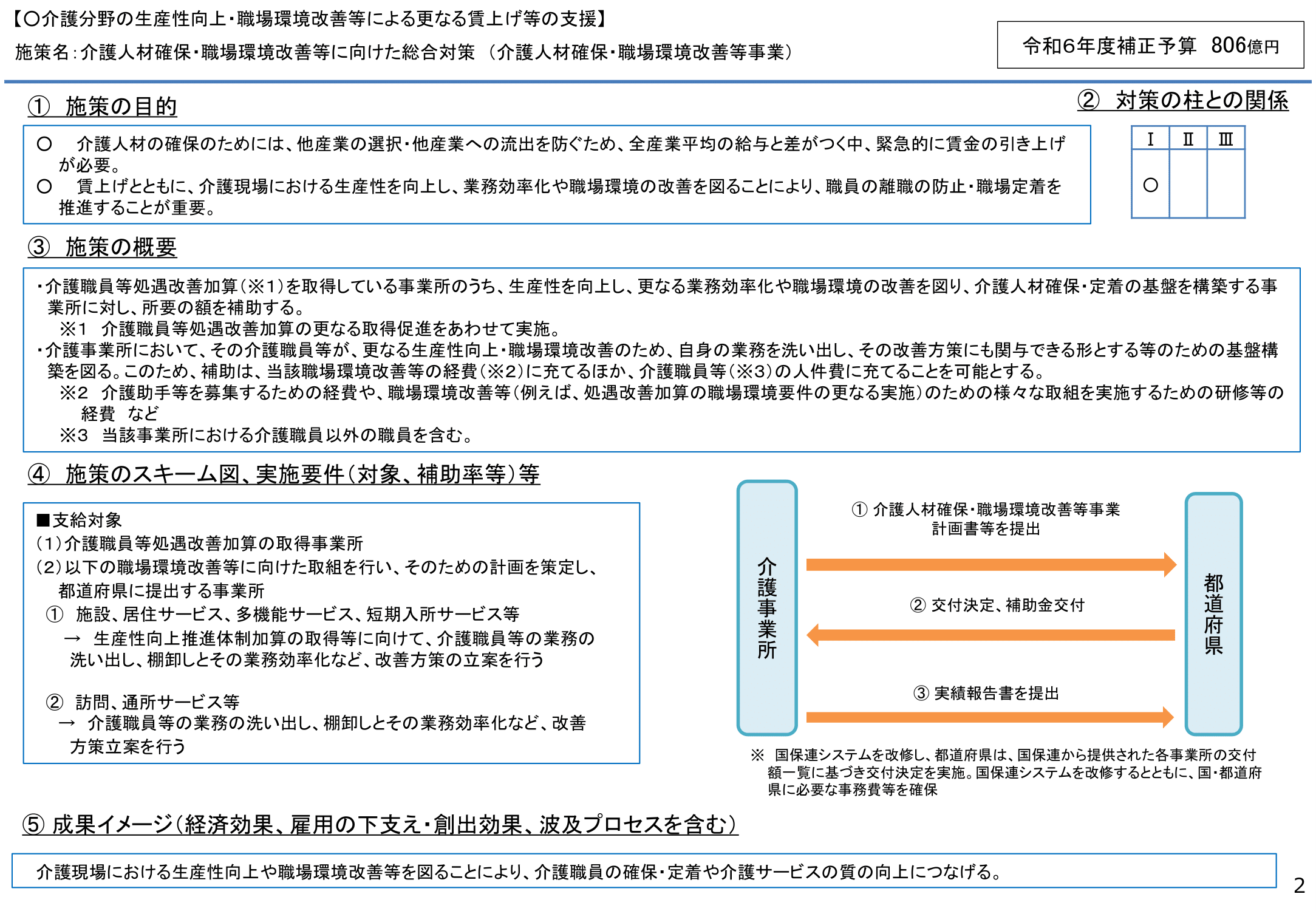

新たな補助金の創設と事務負担の軽減措置

今年度内に処遇改善のための支援補助金が緊急的に設けられる。しかし、この補助金の受給には、業務の洗い出しや効率化、改善方策の立案といった生産性向上の実施を前提とした取組を行うなどの厳しい要件が課されている。施設系では生産性向上推進体制加算の取得が前提とされ、この加算の上位区分を満たすためには、見守りセンサーやインカム、介護記録ソフトなどの導入が必須となる。新たな支援補助金の受給要件が、生産性向上計画の立案であることから、介護現場の課題解決とケアの質の向上に向けた対策が急務となっている。特に、ICT化や業務効率化が、生産性向上の鍵である。ICT化と聞くと、高価な介護ロボット機器や複雑なAI技術を導入するイメージを持つことが多い。しかし、その本質は、現場の日常業務を見直し、無駄や非効率を解消するプロセスになる。現場ではICT化に対する抵抗感が根強く残っている。ICT化を成功させるには、現場の職員の意見を聞くことが重要である。実際に、ある事業所では議事録作成にAIを活用した文字起こしツールを導入した。その結果、会議後の議事録作成にかかる時間を従来の3分の1に短縮することが出来た。業務プロセスの標準化を進め、紙とデジタルのファイル管理ルールを統一することで、必要な資料を迅速に見つけられるようになっている。生産性向上を実現するためには、ICT技術を導入するだけではなく、現場の業務プロセスを見直し、職員が使いやすい持続可能な仕組みを構築することが求められる。現場職員の協力を得ながら、具体的かつ段階的に解決を進めることが成功への鍵となる。

処遇改善計画書と補助金計画書の申請時の事務負担を軽減するため、要件を満たしているかどうかの確認方法として、可能な限りチェックリスト形式を導入することが決定された。これに伴い、「処遇改善手当」「新たな支援補助金」「生産性向上推進体制加算Ⅱ」の申請様式が統合され、訪問介護事業所についてはさらに「訪問介護等サービス体制提供確保支援事業」の様式も一体化される。報告書の提出期日は、4月15日である。実質的に、生産性向上への取り組みが2025年度中の実施に緩和されたとはいえ、その実施を求められている事実は何も変わらない。2025年度中での確実な実施が求められる。

出展:第243回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001360851.pdf

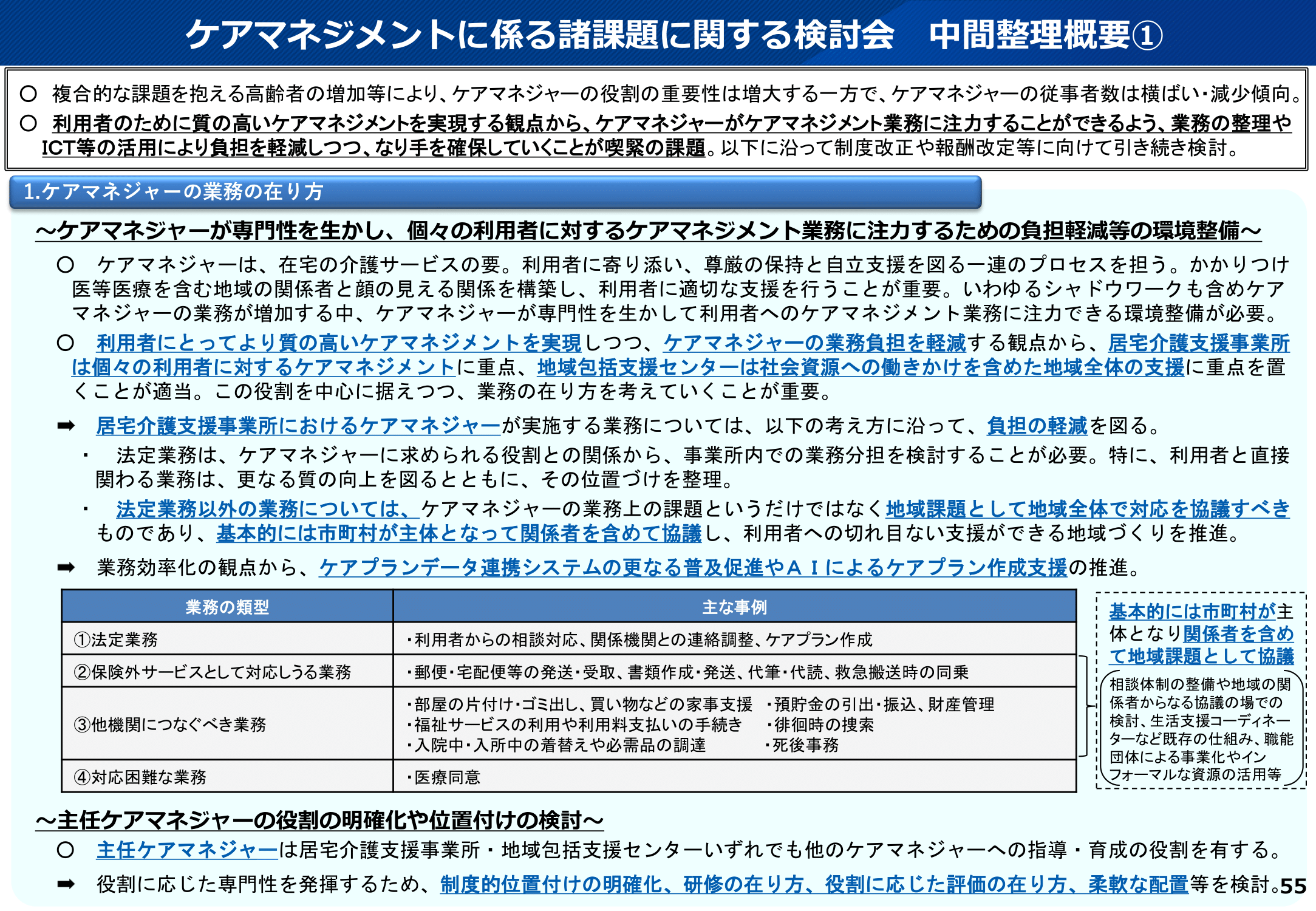

ケアマネジャーのシャドーワークと新たな保険外サービス

介護保険外サービスというキーワードが急上昇している。ヤングケアラー問題は、ケアマネジャーの法定研修カリキュラムや、特定事業所加算の算定要件に位置づけられたことから関心が高まっている。ビジネスケアラーとは、働きながら親の介護をする人を言う。2030年には家族介護者のうちの4割、318万人がビジネスケアラーになると予測されている。その離職や労働生産性の低下に伴う経済損失額は9兆円に上るとされた。そうした背景を踏まえ今、仕事と介護を両立するための手段として介護保険外サービスに脚光が浴びている。介護保険サービスは、緊急の対応が出来ず、事前にケアプランへの位置づけが必要であるなど、利用に融通が利かないことが欠点である。自宅に要介護者を抱える会社員は、急な出張や夜の接待などで自宅に帰ることが出来ない時は、保険外の訪問介護サービス等の利用が便利である。そして、ケアマネジメントのあり方検討会において、ケアマネジャーのシャドーワークについて、有料の保険外サービスを認めるべきとの方向性が示された。この流れは、新たなビジネスチャンスと捉えること出来る。既存の概念にとらわれずに、その可能性を追求すべきである。介護サービスは、さらに多様性を増している。

出展:第116回社会保障審議会介護保険部会の資料について

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001360723.pdf

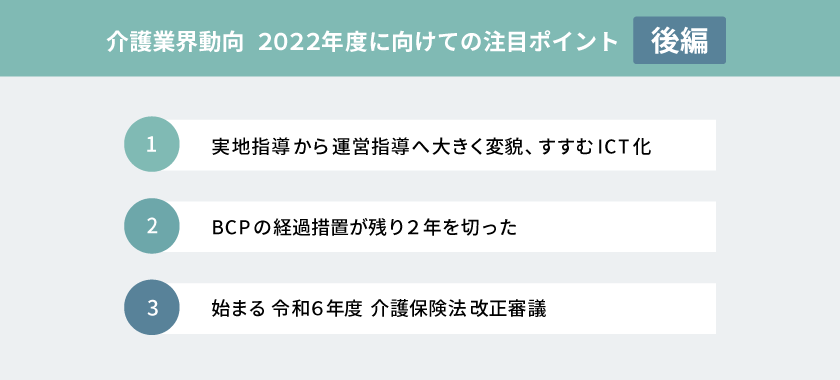

始まった2027年度介護保険制度改正審議

12月23日より、介護保険部会において、2027年度の介護保険法改正審議が始まった。この動きは、例年より4ヶ月ほど早い。それだけ、次回の改正テーマが多いということだ。今年2025年12月には審議の取りまとめが行われて、来年2026年春には通常国会で成立する。本部会での議論の前に、2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会、ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会などにおいて、次期改正に向けた議論も始まっている。次の制度改正対策も今年の重要課題である。しっかりと最新情報にアンテナを張る必要がある。2027年度介護保険制度改正は、大規模な改正が予想される。このポイントについては、今後のコラムの中で触れることとなる。

新たな時代が到来した

介護事業所は、国営では無い。民営であり、自由経済社会の中で生存競争の真っ只中にいる。国は、介護保険制度は守るが、一介護事業所を守ることは無い。すべては、経営者の自己責任である。今は、誰もが、新たな成功要因を探している時代だ。同時に、コロナ禍で窮地に陥り、コロナ融資の返済が始まることもあり、事業の再構築を余儀なくされる経営者もいる。事業規模の大きい法人ほど、小回りがきかない。そのため、事業の方向性を変えることが難しい。職員も、業務が多忙を極めることもあり、変化を望まない傾向がある。2025年は、さらに事業者間の二極化が進み、介護業界の再編成が加速するであろう。今まで以上に、経営者の資質が問われる時代となってくる。

介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。