-

危機的状況の訪問介護から見る介護サービス業界の展望

-

2025/04/07 | カテゴリ: 介護保険法改正

訪問介護サービス業の構造的危機と時代的転換点

訪問介護サービスは、介護保険制度の創設当初から、地域包括ケアシステムの中核を担うサービスとして位置づけられてきた。高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるために不可欠な基盤であり、単なる「サービス提供」ではなく、生活全般の質を維持するための社会的インフラでもある。しかし、2020年代に入り、急激な高齢化と人材不足、制度疲労の進行という三重苦のもと、訪問介護サービス業はかつてない経営危機に直面している。

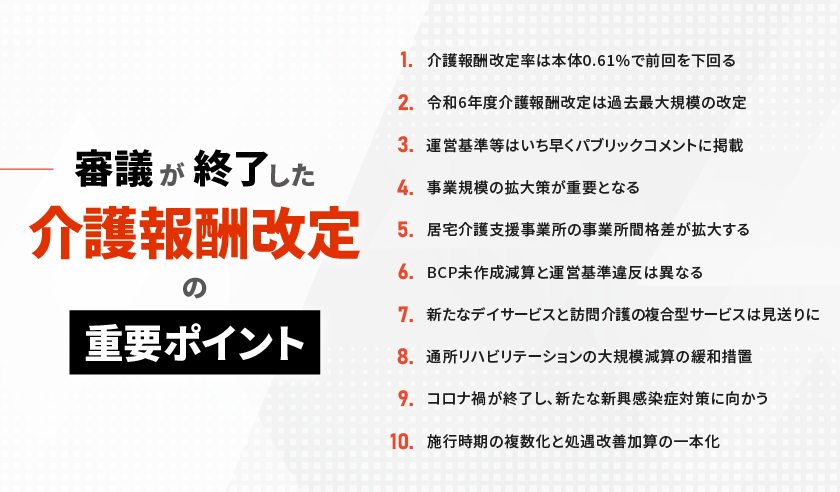

2024年には、介護事業者の倒産が過去最多の172件となり、そのうち訪問介護が81件を占めた(出典:東京商工リサーチ)。これは、単年度の倒産数としては過去最多であり、前年から20件近い急増である。要因の中心は「販売不振」、つまりサービス提供数の低下や報酬の構造的不十分さである。小規模で体力のない事業所ほど報酬改定や人材確保競争に対応できず、事業継続が困難となっている。

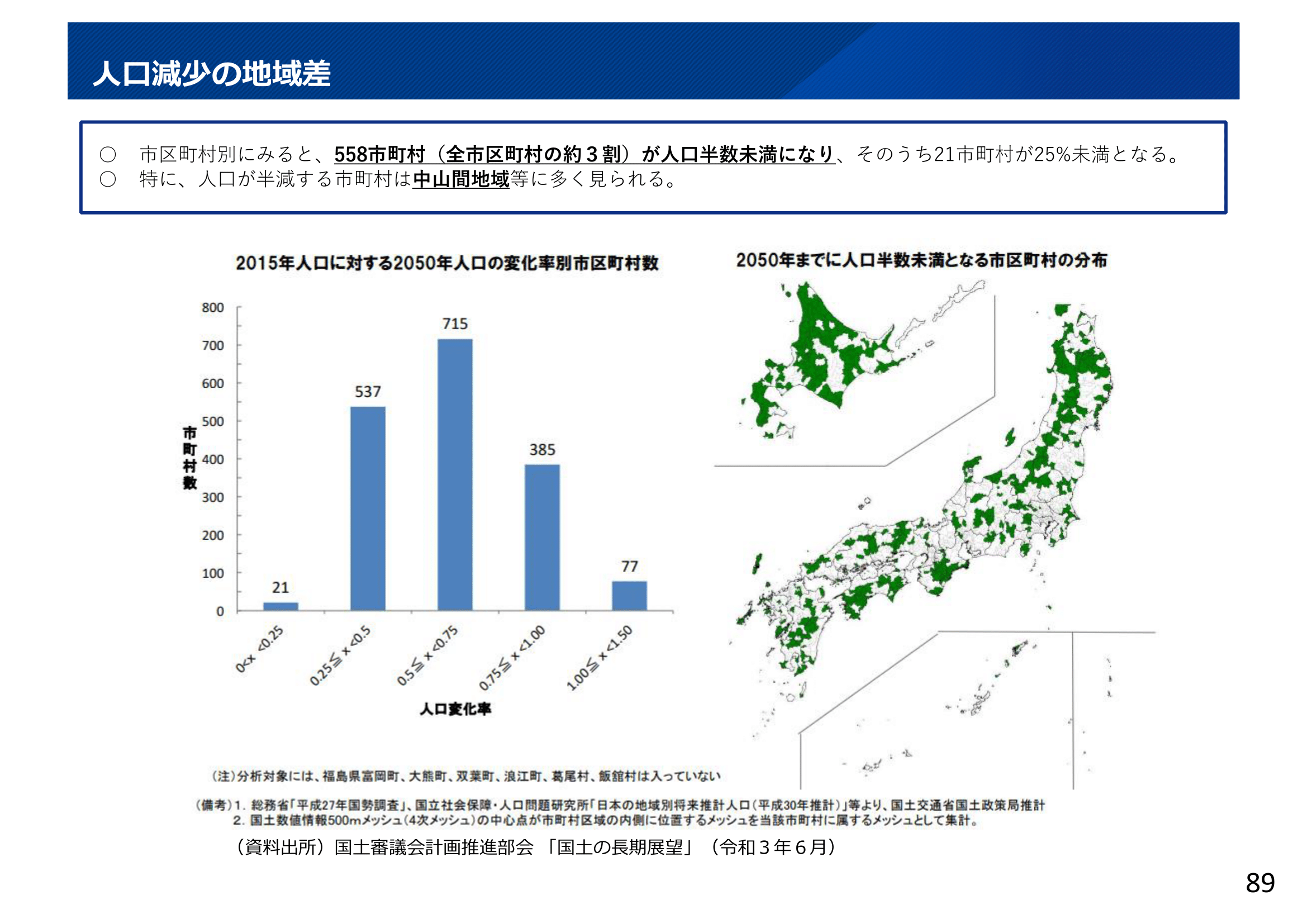

特に中山間地域等では、事業所そのものが消滅するケースもあり、周辺部の市町村にも影響が出始めている。「訪問介護空白地帯」が全国的に拡大しているのだ。需要があっても供給できない状況は、すでに制度の実効性を脅かすレベルに達しており、在宅支援の基盤である訪問介護が崩れれば、地域包括ケアシステムそのものが機能しなくなる危険性すらある。

出展:社会保障審議会介護保険部会(第117回)資料1

政策対応としての補助制度と報酬構造の転換

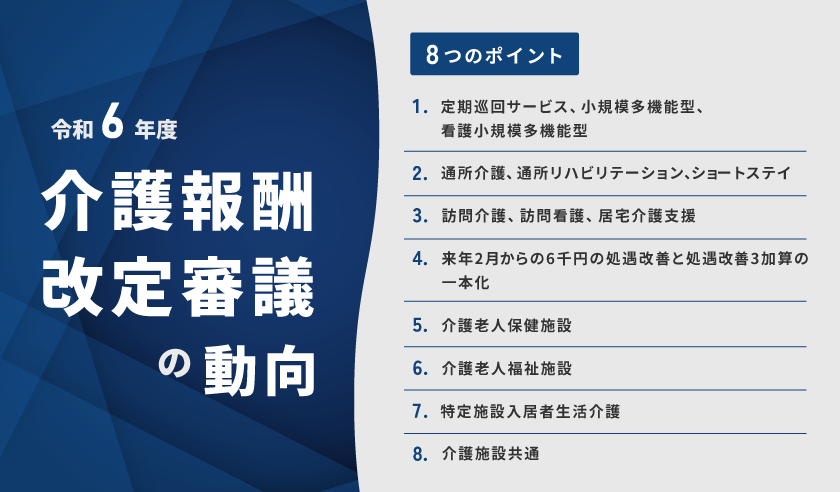

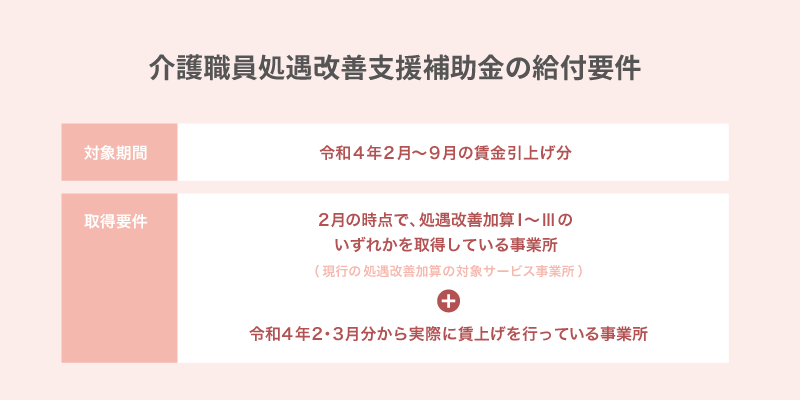

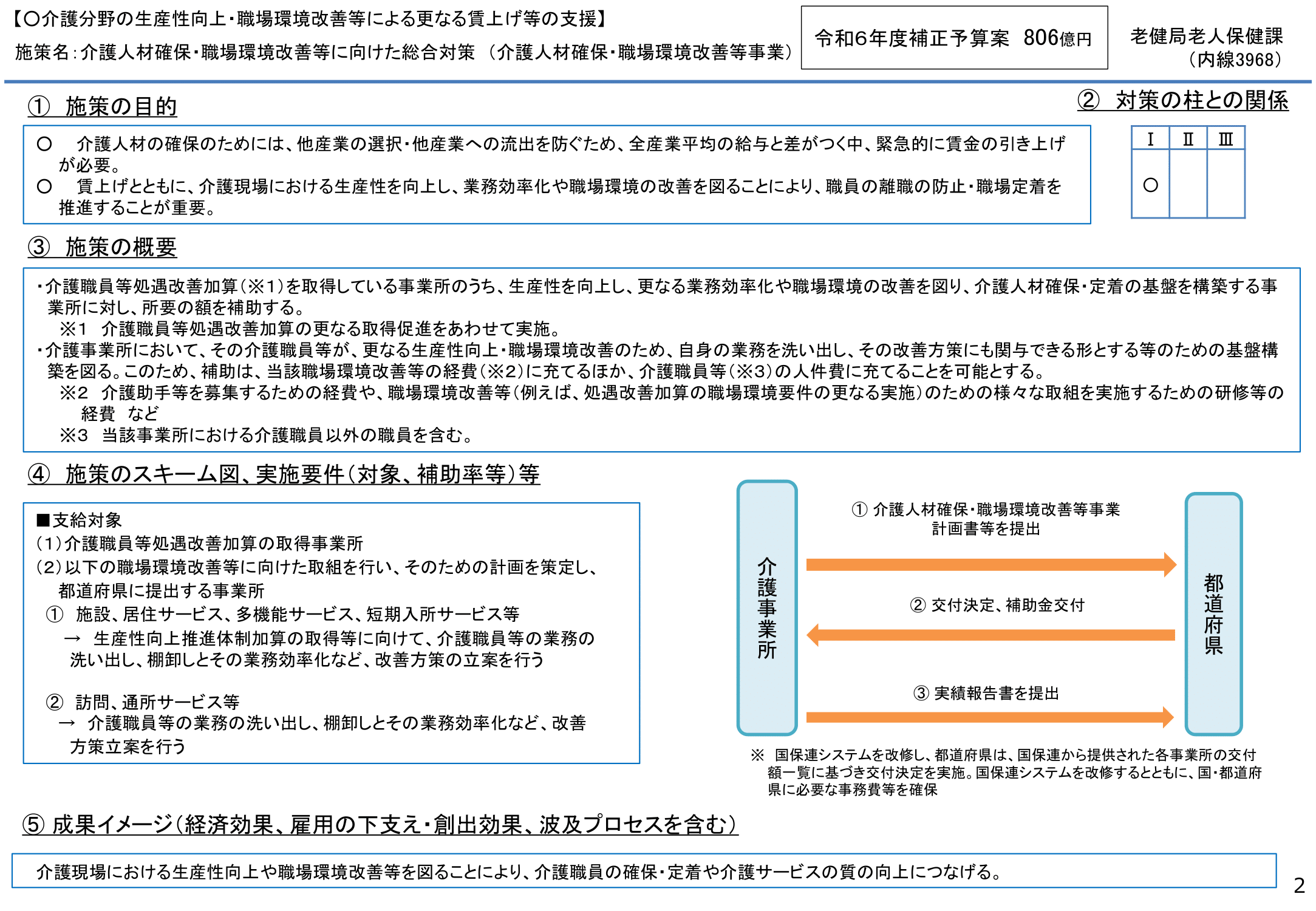

この構造的危機に対し、厚生労働省は複数の制度的対応を講じている。最も象徴的なのは「介護人材確保・職場環境改善等事業」であり、令和6年度の補正予算で新たに設計された補助制度である。この事業では、処遇改善加算を取得している全ての事業所を対象に、介護報酬の総単位数に比例して交付金が支給される。訪問介護は交付率が10.5%と設定されており、他のサービス類型と比較して最も手厚い補助を受けることが可能である。

この交付金の使途は柔軟であり、職員の処遇改善、職場の働きやすさ向上、ICT導入のための研修体制の整備など多岐にわたる。従来の加算制度では人件費補填が中心であったが、今回の制度は間接的な環境整備を重視している点に特徴がある。

加えて、訪問介護に特化した「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」では、より現場に密着した支援が行われている。OJT制度による同行支援、登録ヘルパーの常勤化支援、経営改善に向けた外部専門家の派遣、離島・中山間地域での採用支援など、多面的なメニューが設けられている。これにより、従来は補助金を活用しづらかった小規模事業者にも実効性のある支援が届くよう工夫されている。

出展:社会保障審議会介護保険部会 (第115回)資料2

面的支援と事業所連携による新しい運営モデル

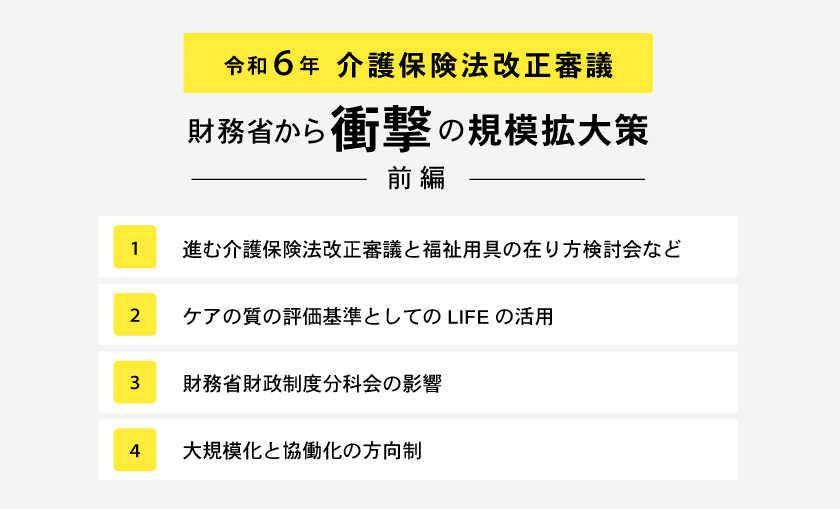

現在、国は介護事業の運営モデルそのものを大きく転換しようとしている。従来のような“個別事業所単位”の運営から、地域内で複数の事業所が連携し合う“面的支援体制”への移行が政策的に強く打ち出されている。この背景には、小規模事業所の限界と、制度を効率的に活用するためには一定の事務処理能力や体制整備が必要であるという事実がある。

面的支援とは、小規模な訪問介護事業所を含む複数の介護事業者が地域でチームを組んで、合同で人材育成や採用活動、ICT導入、研修体制の整備などを行い、地域全体での組織力を底上げする構造である。中心的な役割を担うのが「中核事業所」であり、これは自治体や厚労省が地域ケアネットワークの中核として位置づける法人群である。中核事業所は、他の小規模事業所を支援しながら、連携型で補助金を活用する体制を担う。

たとえば、複数事業所が合同で新任職員研修を実施し、研修後にそれぞれの事業所へ配置するといった「共同育成モデル」や、同一地域で同じICTシステムを導入し、職員が異動・応援しやすい運営体制を構築するなど、連携によるスケールメリットを最大化する仕組みが政策的に支援されている。

外国人材の活用とグローバル対応への備え

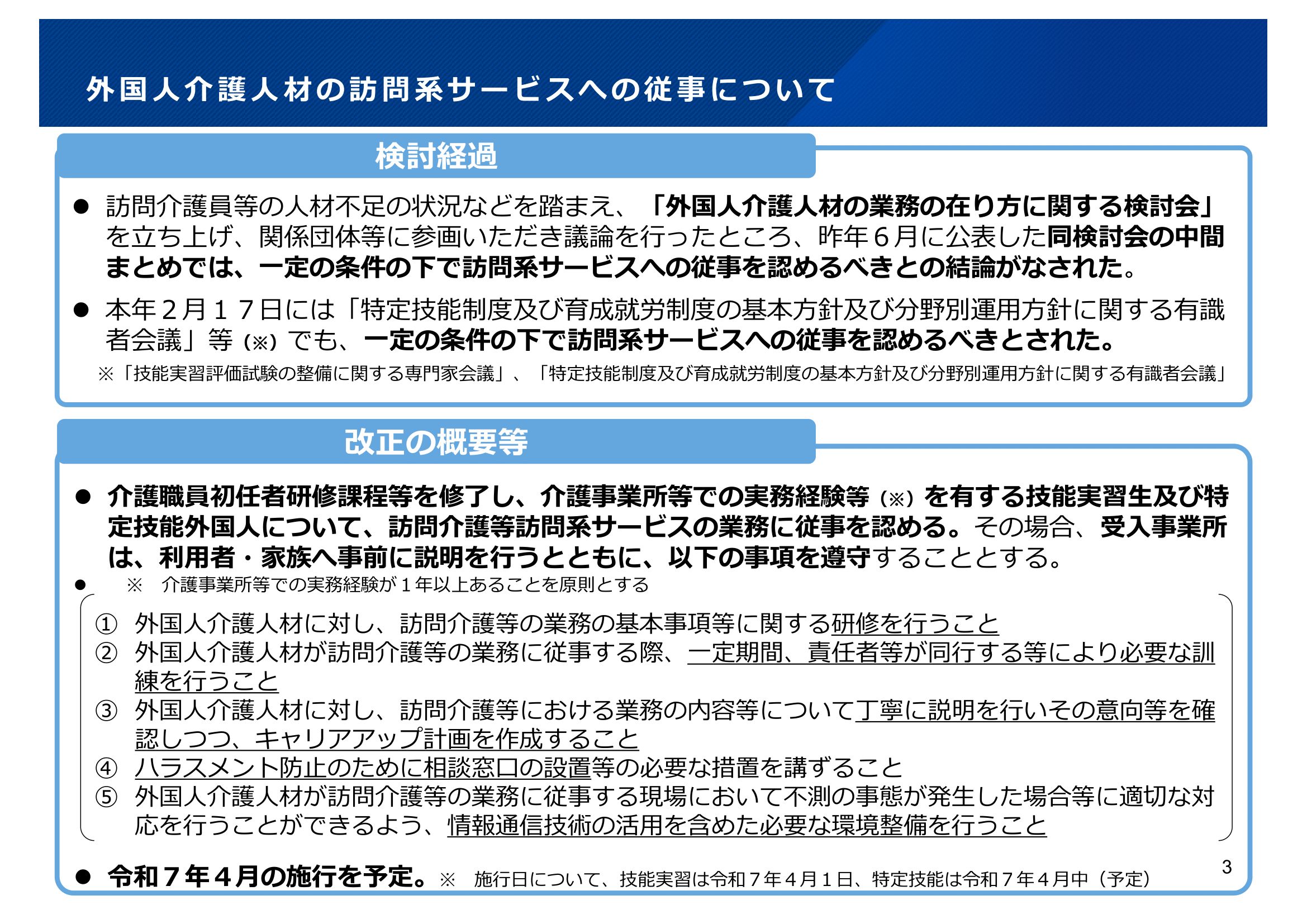

訪問介護において、外国人材の活用はこれまで制度的に制限されていた。閉鎖空間で1対1の支援を行う訪問介護においては、言語能力や文化的理解、リスク管理などの理由から、技能実習生や特定技能外国人の従事は認められてこなかった。しかし、2024年の検討会での議論を経て、2025年度(令和7年4月)より制度的に解禁されることが決定した。

外国人が訪問系サービスに従事するためには、介護職員初任者研修の修了と介護施設等での1年以上の実務経験が必要であり、かつ業務開始当初には日本人職員による同行支援が義務づけられている。さらに、受入事業所は外国人職員のキャリアアップ支援計画を策定し、ハラスメント対策やメンタルケア、ICTによる支援体制の整備を行う必要がある。

これらの受入れ体制整備には費用と労力がかかるため、現実的には一定の事業規模または中核事業所との連携体制が整っている事業所が受入れの主体になると考えられる。訪問介護に外国人材が入るというのは、単なる労働力の確保にとどまらず、地域社会の多文化共生や包括的支援体制に大きな影響を及ぼす制度的転換点である。

出展:社会保障審議会介護保険部会(第118回) 資料3

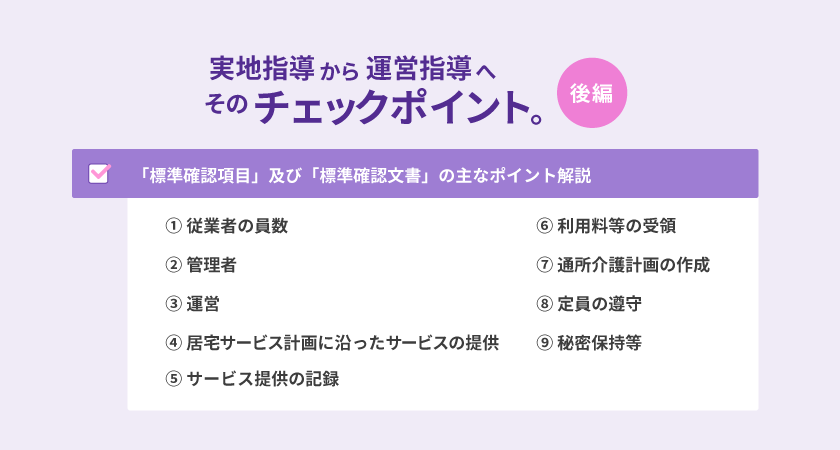

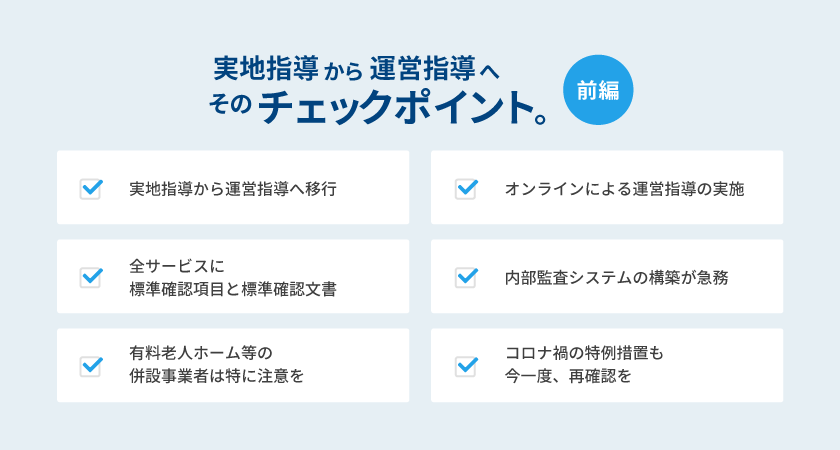

アウトソーシングとICTによる業務再構築

訪問介護事業所の現場では、職員が過剰に多くの役割を抱え込み、業務負担が限界を超えているという実情がある。特にサービス提供責任者や管理者が担う業務は、シフト管理、帳票作成、行政対応、研修運営など多岐にわたり、ケアの質や人材育成に集中できる環境ではない。

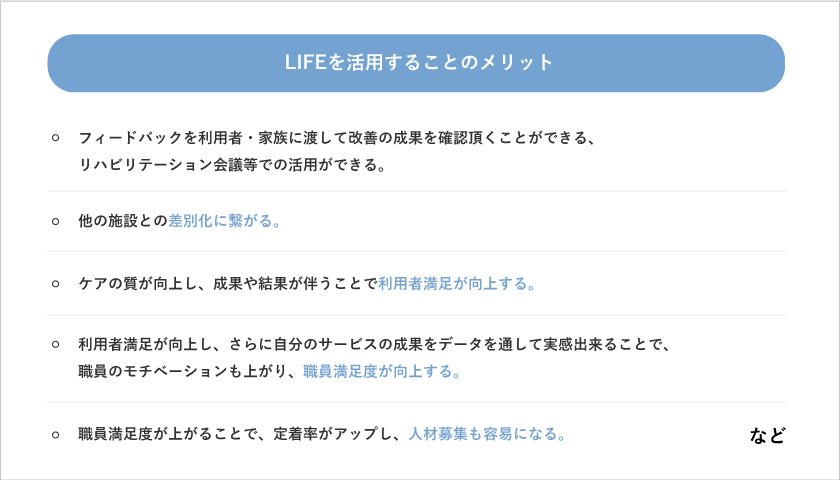

これに対し、最近ではアウトソーシングを活用することで業務負担を軽減し、業務の再構築を図る事業者が増えている。ICT記録ソフトの導入、請求業務の外部委託、電話受付の自動化、研修の外部提供などが代表例である。これらは補助金の対象にもなっており、業務効率化と離職率の低下、職場の魅力向上につながると期待されている。

また、こうした仕組みを複数の事業所で共同導入することによって、コストを削減しつつ標準化された業務基盤を築くことも可能となる。アウトソーシングは単なる外注ではなく、業務の分業・分担による「新しい働き方改革」として位置づけられつつある。

介護保険外サービスの拡大と地域共生社会の構築

ビジネスケアラー支援など、介護保険サービスだけでは対応しきれない領域に対応する仕組みとして、保険外サービスが改めて脚光を浴びている。たとえば、話し相手、見守り、買い物代行、外出支援、家事援助などは、制度上「保険外」となるが、利用者にとっては生活を続けるために不可欠な支援である。

訪問介護事業所が保険外サービスを併設し、地域住民や他法人と連携しながら、生活支援の総合拠点として機能する事例が各地に出始めている。介護保険外サービスは価格設定の自由度があり、利用者ニーズに応じて柔軟に設計できる。また、地域住民の参画やシルバー人材との協働も可能であり、地域共生社会を実現する新しい仕組みとして期待されている。

厚生労働省も「生活支援体制整備事業」や「地域共生社会推進事業」を通じて、制度の狭間にあるニーズへの対応を支援しており、保険内外の制度を統合した新しい支援モデルへの転換が進められている。

倒産増加と持続可能な事業モデルの再構築

再度確認するが、2024年に介護事業者の倒産が過去最多を記録した事実は、制度の限界を突きつけるものである。特に小規模訪問介護事業所の倒産が突出しており、このままでは地域ケアの基盤が失われる可能性すらある。単なる補助金の追加ではなく、持続可能な事業モデルの再構築が求められている。

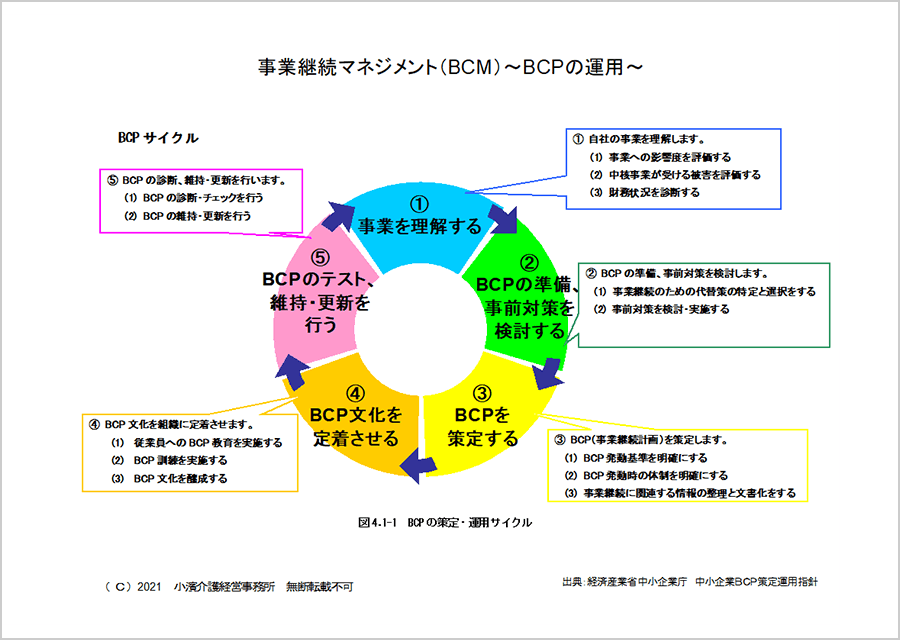

それは、①制度内外のサービスを統合的に運営し、②事業所間で連携・協働し、③ICTや外国人材、地域資源を活用しながら、④地域包括支援の担い手としての機能を持つ「複合型訪問介護モデル」の構築である。今後、訪問介護は単なるサービス提供業から、地域ケアネットワークの一機能としての「支援プラットフォーム」へと進化する必要がある。

そのためには、制度設計側(行政)と実践側(事業者)の対話と共創が不可欠であり、従来の「上意下達型」の政策運営から「現場主導型の制度創造」へと転換していく必要がある。

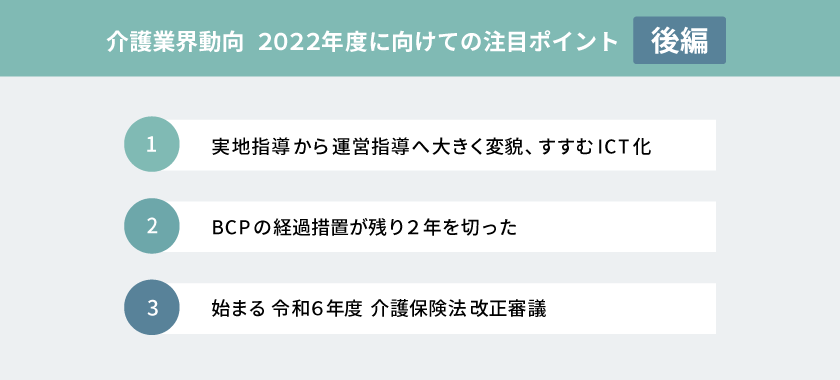

他の介護サービスの現況とマネジメントの再定義

訪問介護サービスの構造的課題が明るみに出る中で、同様の状況は他の介護サービス分野においても例外ではない。特に、デイサービス、ショートステイ、有料老人ホームなど、いずれのサービスも事業継続に困難を抱える状況が拡大している。2024年、東京商工リサーチが発表した介護事業者の倒産統計によれば、有料老人ホームの倒産件数は前年比4件から18件へと急増し、デイサービスも36.5%増の56件に達した。これらの数値は、訪問介護に限らず介護業界全体が構造的な危機に瀕していることを明確に示している。

これらの分野に共通する経営的脆弱性の一つが、人材の不足と流動性の高さである。介護人材の絶対数が足りないだけでなく、サービス形態ごとのスキル要件や勤務条件の違いにより、事業所間の人材融通が難しく、結果として過剰な人材確保競争が地域内で発生している。また、通所系サービスでは利用者の軽度化や短時間利用化が進んでおり、稼働率の低下による収益減が事業継続を圧迫している。加えて、有料老人ホームなどの施設系サービスでは、重度化・看取りへの対応強化が求められている一方で、看護職員の配置確保、夜間体制の構築などが負担となり、運営が困難になっている。

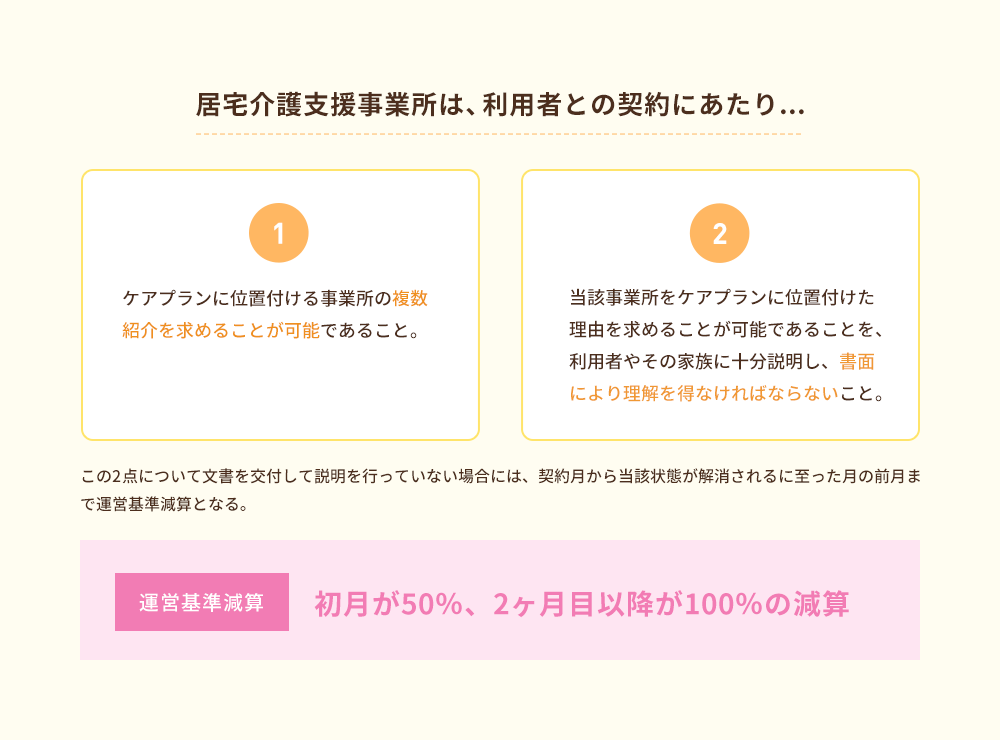

これらの状況は、個別の経営努力のみでは打開が難しく、介護サービス提供体制そのものを再構築する必要性を浮き彫りにしている。これからの介護マネジメントは、従来の「事業所単体の自立的運営」から、「サービス間連携型・地域包括型経営」へと移行することが求められている。その中心となるのが、複数のサービス種別を組み合わせて運営する「多機能型事業所」や、複数法人による「地域ケアネットワーク」の形成である。訪問介護、通所介護、居宅介護支援、訪問看護、施設介護などのサービスを水平的・垂直的に連携させることで、業務の相互補完、人材の効率的配置、ICTインフラの共通利用などが可能となり、スケールメリットと柔軟性の両立を図ることができる。

このようなネットワーク型のマネジメントにおいては、「中核機能」を持つ事業所または法人の存在が鍵となる。中核事業者は、他の小規模事業者に対して研修・ICT・労務・法務などの支援を行うとともに、自治体や地域包括支援センターとの調整役も担う。このような中間支援機能を制度的に担保することで、小規模事業所もネットワークの中で持続可能な運営が可能となる。

さらに、今後の介護マネジメントにおいて重視すべきなのは、「クロスサービス人材」の育成と配置である。職種やサービス種別を越境できる介護職員の養成は、固定的な人材配置による非効率を打開し、事業所の柔軟な運営を実現する鍵となる。たとえば、デイサービスの看護職員が夜間は施設のオンコールに対応し、訪問看護と情報共有する体制などが考えられる。こうした運営は、ICTによる情報一元管理やAIによる記録補助などのテクノロジーの活用が前提となるため、デジタル・トランスフォーメーション(DX)を前提とした事業体制の構築が不可欠である。

また、保険制度の限界を見据えた「保険外サービスの組み込み」も介護マネジメントの大きな柱となる。デイサービスの時間外送迎、有料老人ホームのプライベート介護、訪問系サービスの生活支援など、保険外収益の導入は、事業継続にとって有効な補完策である。これに対し、厚生労働省も「生活支援体制整備事業」や「地域共生社会モデル」の中で、自治体による自費サービスとの連携支援を強化しつつあり、制度と制度外の接続が今後さらに政策的に推進されると見込まれる。

今後の介護マネジメントは、「統合・連携・共創」をキーワードに、個別最適から全体最適への視点転換が必要である。単一法人や単一サービスによる閉鎖的運営から、地域全体での支え合いを前提とした開放的経営へと進化しなければならない。そのためには、経営者自身が制度・政策に対する高いリテラシーと、他法人との協業を前提とした柔軟な組織運営能力を身につける必要がある。介護業界の持続可能性は、制度に依存するのではなく、制度を活かして「自律する」マネジメント力にかかっているのである。

介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら主要出典・資料

- 厚生労働省「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 実施要綱」老発0205第3号(2024年)

- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1352」(2024年2月)

- 東京商工リサーチ「2024年介護事業者倒産状況」https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200835_1527.html

- 社会保障審議会介護保険部会(第117回・第118回)配布資料

- 内閣官房「地域共生社会実現に向けた自治体支援パッケージ」(2023年)

- 全国介護事業者連盟「訪問介護経営の未来と政策提言」(2023年度)

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。