-

介護経営情報データベース義務化の検証と課題

-

2025/05/08 | カテゴリ: 介護保険法改正

背景と制度導入の目的

介護業界は、急速に進行する高齢化社会の中で、その社会的意義と必要性を一層増している。一方で、現場では人材不足、収益構造の不安定さ、制度改正への対応といった複合的な困難が続いており、事業者の経営の見える化と支援の仕組みが強く求められてきた。そうした流れの中で、厚生労働省が2024年度から本格導入した「介護サービス事業者経営情報データベース(以下、介護経営DB)」の報告義務化は、業界全体に大きな影響を与えている。

制度の概要と理念

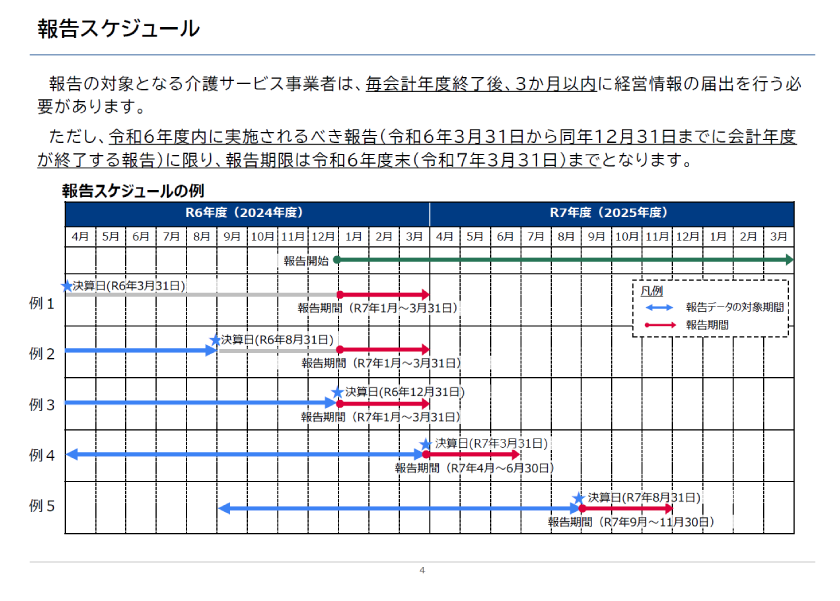

介護経営DBの制度設計は、すべての介護事業者が自らの経営情報を国に電子的に提出することを義務とするものであり、提出期限を越えて未報告の場合には、介護保険法に基づき行政命令や最悪の場合には指定の取消といった厳しい対応が取られる可能性がある。制度の目的は、事業者の経営実態を詳細に把握し、それを介護報酬改定や処遇改善加算の配分根拠とすることであり、科学的介護の実現や公平な制度運用の基盤として位置づけられている。理念としては確かに正当性を持つ制度ではあるが、実際に運用が始まると、各所から数多くの現場の悲鳴が上がることとなった。

システム設計上の課題

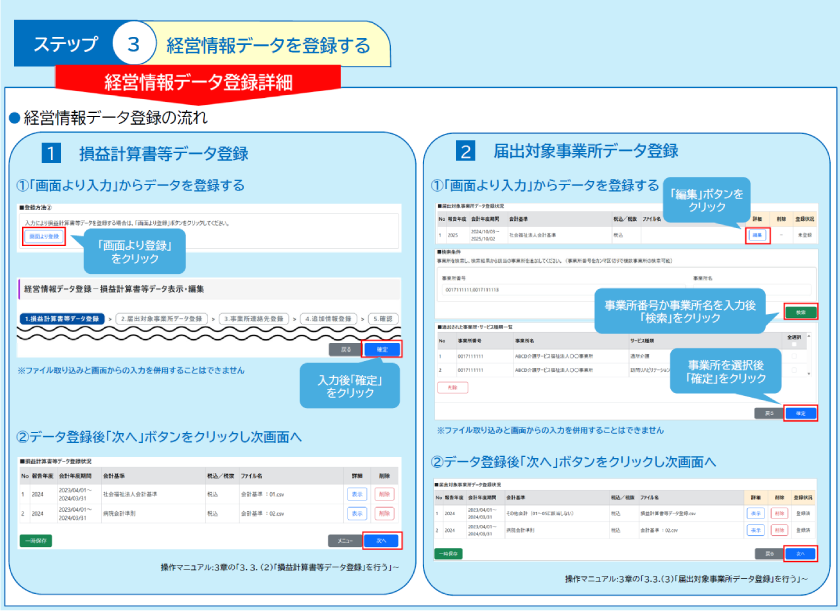

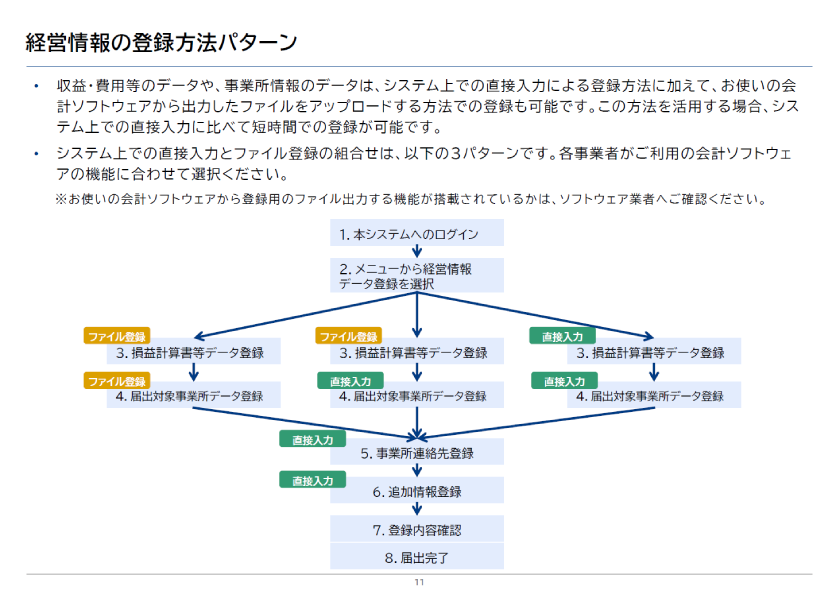

まず制度運用の初期段階において明らかとなったのは、システムの設計と現場実務との間の乖離である。入力対象となる項目は、財務情報、事業収益、費用構造、職種別職員数、雇用形態、勤務状況など多岐にわたるが、それぞれの項目について会計・労務の基礎知識がなければ正確に理解し入力することが難しい。加えて、システム画面は直感的な設計とは言いがたく、国のマニュアルや操作説明動画も会計ソフトの利用を前提としているため、ソフトを使用していない小規模事業者にとってはまったく実用的ではないという声が多く聞かれる。特に在宅系や地域密着型サービスを運営する個人経営に近い法人では、「説明の意味が分からない」「何から手を付ければいいか分からない」といった戸惑いが広がった。

出典:厚生労働省 介護サービス事業者経営情報データベースシステム

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001340930.pdf

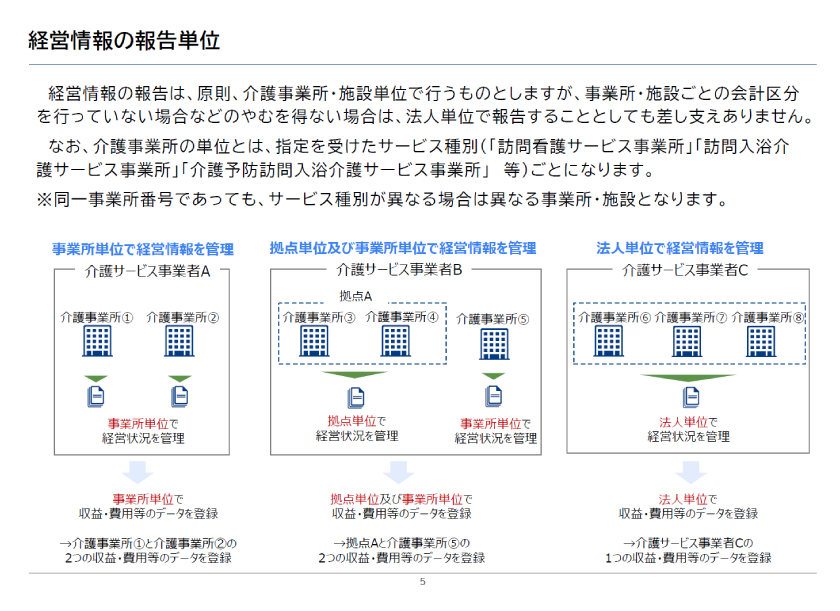

法人一括提出の制度的矛盾

こうした入力負担の大きさに加え、最も制度の根幹を揺るがす問題として浮上したのが「法人一括提出」の制度的な矛盾である。本来、介護経営DBの報告は事業所ごとに行うことを基本として設計されているが、例外的に「会計上の区分がない場合」に限り法人一括での提出が認められている。ところが現場では、この例外がむしろ常態化している。たとえば、主たる事業が建設業や医療機関である法人が介護事業を一部で併設しているケースでは、法人全体で一括報告を選択し、売上・費用・人員情報がすべて混在した状態で提出されている。介護事業の実態が年商1000万円程度であっても、報告上は本業の売上数億円の法人として報告され、当然、介護職員の人件費比率なども極めて不自然な数値になる。このような報告から業界全体の実態を正しく把握できるはずがなく、制度の根拠性と信頼性が根本から損なわれていると言わざるを得ない。

出典:厚生労働省 介護サービス事業者経営情報データベースシステム

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001380069.pdf

手入力項目と大規模法人の実務負担

また、法人一括提出が制度上可能であることと、現実的な作業負担との間には大きな齟齬がある。特に会計ソフトを用いて財務情報を電子的に提出することが可能であっても、職種別人数の項目は手入力でしか対応できない。つまり、大規模法人で多数の事業所を抱える場合、すべての事業所ごとに職員数情報を手入力で集計・整理しなければならないという構造が存在しており、結果として「一括提出を選ばざるを得ない」という現場判断が繰り返されている。この点において、システムの運用方法が一部の事業者にとって不公正に作用しており、データの均質性や比較可能性を損ねている。

出典:厚生労働省 介護サービス事業者経営情報データベースシステム

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001380069.pdf

制度周知の不備と現場の混乱

さらに深刻な問題として、制度の周知不足が挙げられる。実際に報告期限間際になって制度の存在を知ったという事業者も多く、慌てて入力を試みるもログインができない、何を入力すればよいか分からない、といった混乱が各地で起きた。その混乱に追い打ちをかけたのが、提出期限直前のシステムメンテナンスである。2025年3月28日から31日朝まで、介護経営DBへのアクセスが停止され、期日直前に作業を集中させていた事業者は一斉に足止めを食らうことになった。平日は現場業務が中心となる中小事業者にとっては、土日こそが事務作業の時間であり、そのタイミングでのメンテナンス実施は、制度の運用設計が現場実務の実態をまったく理解していないことの表れであると、業界団体からも強い批判が上がった。

提出代行サービスの過酷な実情

こうした混乱のなかで、「提出代行サービス」も一定の注目を集めたが、その実態は極めて過酷である。GビズIDの仕様上、提出先法人ごとに固有のIDとメールアドレスを準備しなければならず、100件の案件を受託した場合は100通りのID管理が求められる。また、財務情報の一部は会計ソフトからのデータ連携で対応できるものの、職種別人数や雇用形態に関してはすべて目視と手入力による作業となる。機密性の高いデータを扱うため、セキュリティ体制も強化せざるを得ず、作業負担・心理的負荷・責任リスクのいずれも非常に重い。実際に代行業務を担った事業者からは「ボランティア以上に割に合わない」「価格破壊としか言えない」といった悲鳴が多数上がっている。

初年度運用の評価と総括

このように制度の運用初年度における混乱と矛盾は、介護経営DBが制度理念と現場実態の間に深い溝を抱えていることを浮き彫りにしている。介護事業の経営情報を可視化することは必要であるし、それがエビデンスに基づく報酬制度や処遇改善の礎となることは望ましいことである。しかし、その手段が現場の疲弊を招き、真の実態を歪めるものであるならば、本来の目的とは逆の結果をもたらすことになる。

報酬改定への活用とエビデンス形成におけるリスクと改善策

介護経営DBが将来の介護報酬改定のエビデンスとして活用されることには、制度の透明性を高め、政策決定の合理性を担保する意義がある。一方で、制度設計と運用の不備が残されたままこのデータが用いられる場合、極めて重大なリスクも伴う。

最大のリスクは、現場実態と乖離したデータが「正確な実態」として誤って用いられることである。たとえば、法人一括提出によって他業種の財務情報と混在した介護事業の数値が、あたかも介護経営の平均値であるかのように読み取られた場合、本来困難な経営状況にある事業所の声が埋没し、報酬引き下げや不適切な制度設計につながる恐れがある。職種別人員数の誤入力、派遣職員のカウントミス、兼務者の扱いのばらつきといったデータ精度の問題も、報酬単価に反映された場合、実務現場への悪影響は計り知れない。

こうしたリスクを回避するには、データを用いた分析の前提条件と限界を明示し、統計的な偏りや制度上の制限を前提とした解釈を行う専門的視座が必要である。加えて、制度としても次の3つの改善策が求められる。

- 第一に、データ提出の信頼性を担保するための入力支援ツールおよびエラーチェック機能をシステムに実装することである。特に人員情報や雇用形態に関するロジックの自動判別機能は、報告の質を大きく向上させる可能性がある。

- 第二に、報告データの統計利用においては、業態別・規模別・地域別など多面的なフィルタリングを前提とすることで、平均値偏重の危険を避け、より現場に即した分析を可能にすることである。

- 第三に、将来的に報酬改定の根拠とされる際には、専門家委員会によるデータ妥当性の評価過程を公開し、透明性と納得性を担保する制度的仕組みを整備する必要がある。こうした取組みこそが、制度に対する信頼と理解を支える鍵となる。

介護経営DBが真に「科学的介護」と「公正な報酬体系」の基盤として活用されるためには、データの質と使い方の両面における精度と倫理性が問われる段階に入っている。制度運用の整備と並行して、政策形成におけるデータリテラシーの向上も、今後の重要な課題である。

すでに多くの識者や業界団体から、制度の再構築を求める提言が寄せられている。その中には、法人一括提出の廃止もしくは厳格な制限、提出項目の簡素化と統一化、会計ソフトとのデータ連携の拡張、手入力負担の軽減、事業者規模に応じた提出支援体制の整備、制度周知と研修の徹底、システムメンテナンスの計画的運用など、具体的かつ実務的な改善案が多数示されている。特に、2025年度からは障害福祉サービスにも同様の報告義務が拡大される予定であり、制度の抜本的な見直しなくしては、さらなる混乱と信頼失墜を招くことは避けられない。

6月報告対象法人への実務アドバイスと運営改善案

2024年度決算を迎えた3月決算法人は、2025年6月末までに介護経営DBへの提出が求められる。これは制度導入から2度目の大規模提出時期であり、初年度の混乱を踏まえて、より計画的かつ正確な対応が求められる。

まず、6月に提出する法人にとって重要なのは、経営数値の整理を4月〜5月の早期に開始することである。財務情報に関しては、会計事務所との連携を早期に行い、損益計算書(BS/PL)のデータ抽出形式を事前に確認しておくことが望ましい。特に、職種別人数の報告は会計ソフトでの自動連携ができないため、年度初めの職員構成表を保存しておくこと、兼務者の取り扱いについて法人内で明確なルールを持つことが、混乱を避ける鍵となる。

また、GビズIDの有効性とログイン確認は、報告直前ではなく5月中旬までに済ませておくべきである。余裕を持ったスケジュールで作業に入ることが推奨される。加えて、複数拠点を有する法人では、提出形式(法人一括か事業所別か)の判断に際し、職種別人数の入力負担と法人会計の整合性を照らし合わせた戦略的選択が求められる。

一方、厚生労働省に対しては、制度の円滑な運用のためにさらなる改善を提案したい。第一に、会計ソフトとシステムのAPI連携を拡充し、職種別人数の自動化またはCSV形式でのアップロード機能を実装することが急務である。これにより、特に事業所数の多い法人の負担軽減が見込まれる。第二に、提出期限直前のシステム停止を避け、業界に対しては90日前からのシステム安定稼働保証を明示する運用指針が必要である。第三に、事業所数や法人規模に応じた段階的提出猶予措置を設けることにより、特に小規模事業者の負荷を実情に即して軽減できる。

さらに、制度周知のための動画解説、マニュアルは形式的なものではなく、実際の事業者が陥りやすい入力エラーやチェックポイントを具体的に示す設計に改良されるべきである。自治体や地域包括支援センターとの連携によって、地域単位での説明会開催を義務づける制度的措置も併せて検討すべき段階にある。

このような双方向的な改善努力があってこそ、介護経営DBは信頼に足る政策基盤となり得るのであり、制度の信頼性・持続可能性を高めることにも直結する。今後の制度運用においては、事業者と行政の協働による継続的な見直しが強く求められる。

制度は理念だけで成立しない。制度を支えるのは、実際にそれを運用する現場の人々であり、彼らの理解と納得なくして制度は空洞化する。介護経営DBが真に「介護の未来を支えるデータ基盤」として機能するためには、現場の声に謙虚に耳を傾け、制度のあり方を不断に問い直す姿勢が求められている。その姿勢こそが、介護制度を持続可能で信頼あるものとする第一歩である。

出典:厚生労働省 介護サービス事業者経営情報データベースシステム

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001380069.pdf

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。