-

ダイバーシティ経営としての介護人材戦略 ― 偏見なき職場が未来を支える ―

-

2025/08/05 | カテゴリ: 介護保険法改正

1.超高齢社会と人材危機の構造

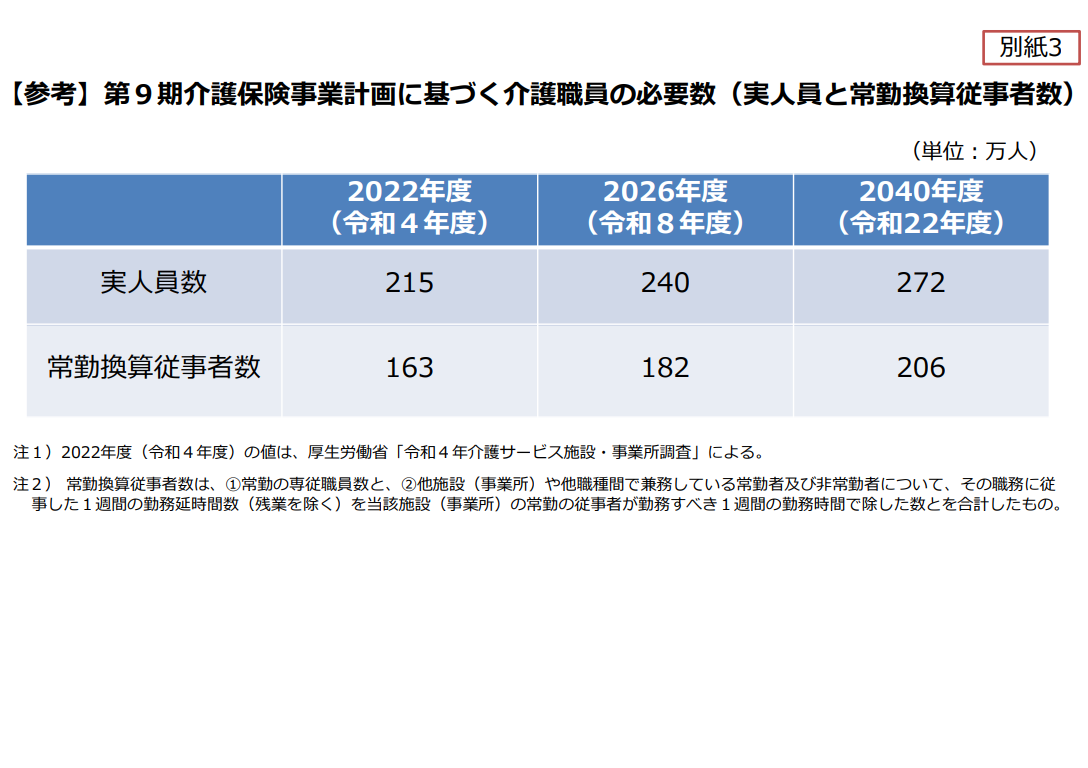

日本は、先進国の中でも類を見ない速度で高齢化が進行している。2025年には65歳以上の高齢者が全人口の約30%を占め、2040年には35%に達するとされている。要介護認定者の数も増加の一途をたどり、2040年には1,000万人を超えると予測されている。これに伴い、厚生労働省は2040年時点で約272万人の介護職員が必要になると見込んでいるが、現状ではその確保は極めて困難である。

介護職の現場では、長時間労働や身体的負担の大きさに加え、社会的評価や賃金水準の低さが若年層の定着を妨げている。特に訪問介護や訪問入浴といった在宅系サービスでは、職員一人による単独対応が基本であるため、精神的な緊張や緊急対応の負担も重く、人材不足の度合いは一層深刻である。こうした現状を打開する手段として、外国人材を含む多様な人材の積極的な活用が、現場レベルでも政策レベルでも注目されている。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274767.pdf

2.外国人介護人材の制度的変遷と政策的転換

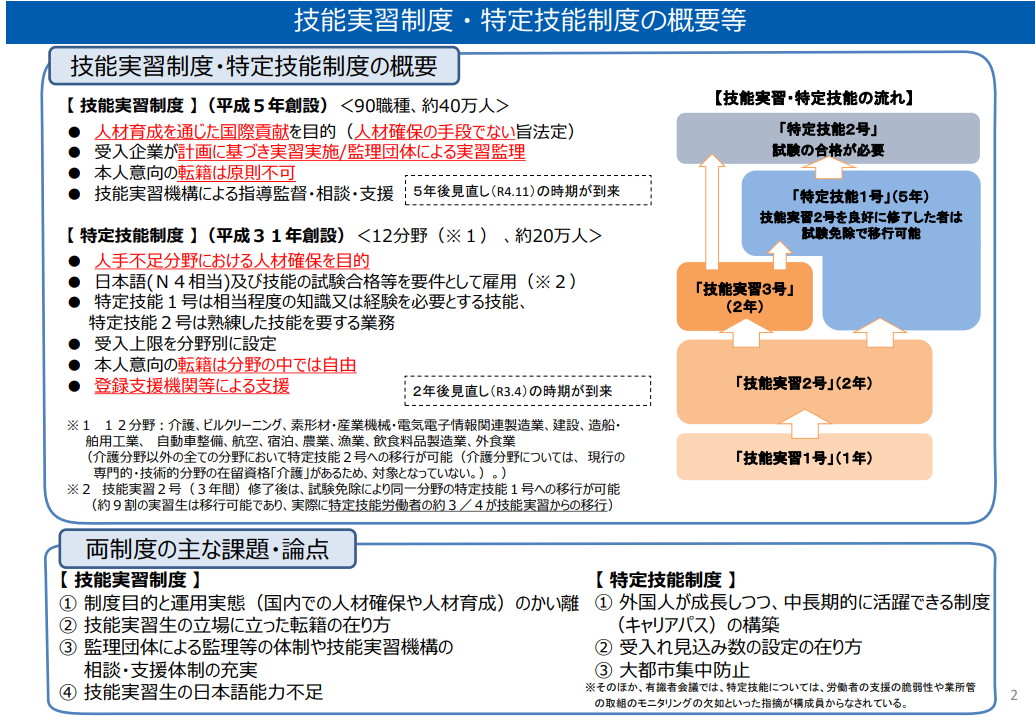

外国人介護人材の受け入れ制度は、2008年のEPA(経済連携協定)に始まり、2017年の技能実習制度への「介護」追加と在留資格「介護」の創設を経て、2019年には特定技能制度が導入され、制度的に拡充されてきた。これにより、全国の介護現場に外国人職員が少しずつ定着するようになってきたが、制度間の違いや不整合に起因する混乱も多く報告されている。

技能実習制度は本来、「開発途上国への技能移転」を目的とした制度であり、人手不足を補う手段ではない。そのため、介護現場の実情と制度の目的との間に乖離があり、制度運用の中で人権侵害や過剰労働、適切な教育機会の欠如といった課題が浮き彫りとなってきた。特に介護は、人との関わりや倫理観、判断力が求められる職種であり、単純労働とは異なる複雑な現場対応が求められる。そのため、語学力や文化理解の不足は深刻なトラブルを招くリスクとなる。

このような背景から、政府は2023年に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」を設置し、制度の抜本的な見直しに着手。2027年からは技能実習制度を段階的に廃止し、新たに「育成就労制度」が導入されることが決定された。この制度は、外国人材を「育成対象であると同時に労働者として正当に扱う」という新しい哲学に基づいて設計されており、介護人材戦略にとっても大きな転換点となる。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf

3.訪問介護領域への制度的参入と実務上の壁

2025年4月の制度改正により、特定技能や技能実習といった外国人材が、訪問介護および訪問入浴といった訪問系サービスに正式に従事できるようになった。これまで外国人の就労は施設系サービスに限定されていたが、在宅領域への拡大により、介護の現場における外国人材の役割はより多様で重要なものとなっている。

しかし、訪問介護には独特の業務特性があり、単に制度が解禁されたからといってすぐに活用できるわけではない。制度上も、日本語能力N3相当、介護職員初任者研修修了、1年以上の実務経験、訪問介護に関する事前研修の修了、訪問時対応マニュアル等の整備、キャリアアップ計画書の策定など、複数の要件が課されている。また、最大の実務上のハードルが「運転免許の取得」である。訪問系サービスでは車両での移動が基本となるが、外国人職員の多くは日本での運転免許を取得しておらず、免許取得のための時間や費用、交通ルールの理解などの問題が指摘されている。

この課題に対しては、サービス付き高齢者住宅(サ高住)など、移動を伴わない事業所内訪問型のモデルや、高齢者住宅併設型事業所などにおける限定的な活用から始めることが現実的な選択肢であると考えられる。

4.コミュニケーション支援と多文化対応力の強化

訪問介護では、利用者宅に単独で訪問し、緊急時には即時対応が求められる。こうした業務を担うためには、言語能力とともに高いリスク管理能力が必要である。方言や曖昧な表現の理解、非言語的コミュニケーションの感受性、認知症利用者への対応など、日本人職員にとっても難易度の高い課題が、外国人職員にはさらに重くのしかかる。

これに対する対応策としては、訪問前の同行訪問訓練、多言語マニュアルの整備、ピクトグラムによる視覚支援、音声翻訳アプリの活用などが挙げられる。また、厚生労働省は「外国人介護人材のためのQ&A」や「ICT活用事例集」を公開し、外国人職員の業務支援の取り組みを後押ししている。事業所としては、外国人職員が安心して質問・相談できる風通しのよい組織文化を醸成し、支援者としての上司・先輩職員の役割を明確にする必要がある。

5.LGBTQ+人材の活用とSOGIハラスメント防止

近年、介護職場におけるダイバーシティの中でも、LGBTQ+への理解と受け入れが重要なテーマとなっている。LGBTQ+とは、レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシュアル(B)、トランスジェンダー(T)、クィア・クエスチョニング(Q)などの性的マイノリティを包括する概念であり、多様な性のあり方を認める職場環境の整備は、国際的にも標準となりつつある。

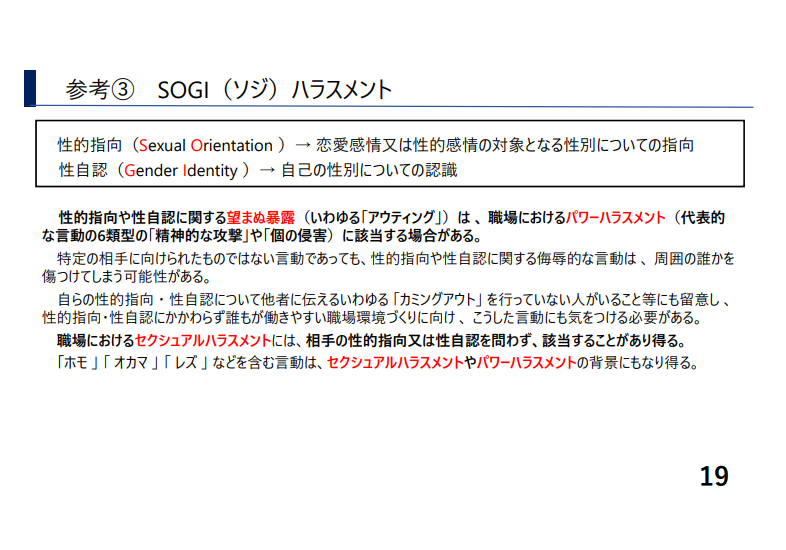

一方、日本の介護現場においては、LGBTQ+の職員がカミングアウトしづらい風土、ジェンダーに基づく偏見、無理解による排除といった課題が依然として存在している。厚労省の調査によれば、性的マイノリティの多くが「SOGIハラスメント(性的指向・性自認に基づくハラスメント)」を受けた経験を持つと回答している。これは、「女らしくしろ」「男のくせに」「あいつはオネエだ」などの言動をはじめ、性別に基づく固定的役割を強要する言動も含まれる。たとえ悪意がなかったとしても、SOGIハラスメントは職場環境を大きく損ない、離職や精神的ストレスの要因となる。

実際、ある都市部のデイサービスでは、トランスジェンダー職員の声を反映し、男女別の更衣室に加えて「ジェンダーフリー更衣室」を設置し、制服選択を自由化したところ、職場全体の信頼関係と定着率が向上したとの報告がある。加えて、同性パートナーを扶養家族と認定する福利厚生の導入や、職員研修におけるSOGI理解のコンテンツ化など、制度的・文化的な改革が求められている。

介護業界は、利用者の生活に深く関わる仕事である以上、職員一人ひとりが“自分らしく働ける”ことが、利用者の尊厳あるケアにもつながる。LGBTQ+の受け入れは、多様性の象徴にとどまらず、「誰もが尊重される組織文化」への移行を意味しており、SOGIハラスメント対策はその第一歩として不可欠である。

出典:厚生労働省

https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/001329445.pdf

6.中高年・定年後人材と外国人材の協働

多様な人材戦略の中で、外国人材と並び注目されるのが中高年および定年後人材の活用である。介護助手制度や再雇用制度を活用すれば、体力的に制限のある高年齢者であっても、配膳・清掃・見守りなどの支援業務に就くことができる。実際、70代の元教員が介護助手として働きながら、外国人職員に日本語の使い方や生活習慣を教える「指導役」としても活躍している事例もある。

年齢を重ねた人材は、落ち着いた対応や経験値に基づく判断力など、若年層にはない魅力を持つ。また、外国人材と中高年職員が協働することで、相互理解や支援関係が生まれ、多文化共生が組織内で自然に根づいていく効果もある。多様な人材を受け入れることは、業務効率の向上だけでなく、職場文化の深化にも寄与する。

7.ICTとAIが支える多様性経営の基盤

介護業界の人材戦略において、ICTやAIの活用は単なる業務効率化にとどまらず、「多様性を活かす経営」の基盤としての役割を果たしている。とりわけ外国人職員やLGBTQ+、中高年など、多様な属性を持つ人材が働く職場においては、情報共有の正確性と、伝達のしやすさが決定的な要素となる。

近年注目されているのが、AI音声認識ツールの活用である。これらは会議や研修、サービス担当者会議の音声をリアルタイムで文字起こしし、翻訳や要約まで自動で行うことができる。ある特別養護老人ホームでは、外国人職員向けの研修をZoomで実施し、ICレコーダー+AIを併用して記録と翻訳を行い、やさしい日本語に編集した教材を提供している。外国人職員からは「内容を自分のペースで何度でも確認できる」との声があり、理解の定着に効果を上げている。

また、ほのぼのVoiceなどの音声入力システムとインカムやクラウド型介護記録ソフトの導入により、日本語の読み書きに自信のない職員でも業務に参画しやすくなった。見守りセンサーや転倒検知システムの導入も、外国人職員にとって心理的な安心材料となっており、緊急時対応の不安を軽減するツールとして評価されている。

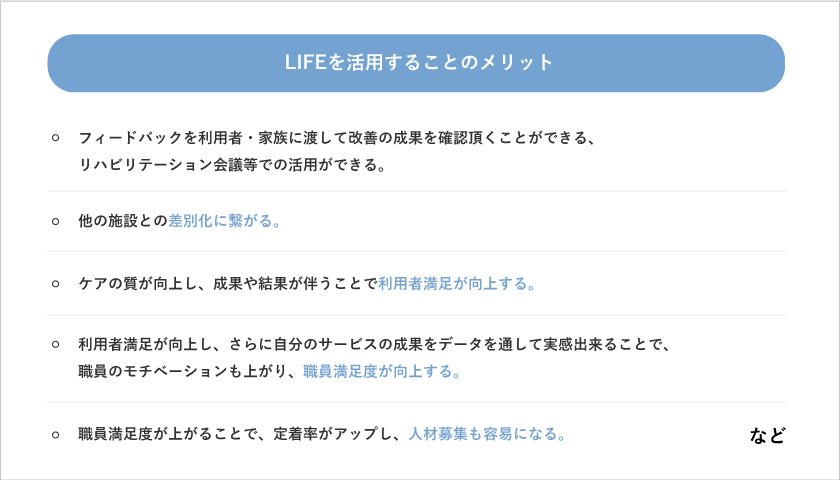

ほのぼのVoiceについてはこちら厚生労働省が制度化している「生産性向上推進体制加算」は、こうしたICT導入を支援する制度であり、外国人職員の受け入れを視野に入れた事業所にとって、有力な経営ツールとなっている。ICT・AIの導入は、単なる合理化ではなく、外国人やLGBTQ+、中高年といった人材を安心して受け入れる“職場の器”を拡張するものであり、ダイバーシティ経営に不可欠な投資である。

8.制度を超えて問われる価値観の転換と経営の覚悟

制度や技術がどれほど整っても、現場に根差す「価値観」が変わらなければ、多様性は生かされない。2025年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針2025)」では、「外国人材との共生社会の実現」が明記された。この表現は、外国人を単なる労働力として見るのではなく、「地域住民の一員」として共に生きるという視点への転換を意味する。すなわち、制度の整備だけでなく、社会や職場の文化が変わることが前提なのである。

介護現場においては、利用者も職員も含めてさまざまな背景を持つ人が関わる。その中で「違いを受け入れる」ことは、簡単ではない。外国人に対する無意識の偏見、LGBTQ+に対するステレオタイプ、中高年の再就職者に対する能力への疑念など、見えない壁は多く存在している。しかし、これらを見て見ぬふりをせず、組織として正面から向き合うことこそ、ダイバーシティ経営の第一歩である。

たとえば、採用時に「外国人材は長く続かない」といった固定観念があれば、教育体制は最初から手薄になる。LGBTQ+職員に対して「別に差別していない」として問題を軽視すれば、カミングアウトも相談もできない職場になる。中高年の再雇用者に対して「補助的な仕事しかできない」とラベルを貼れば、潜在能力は活かされない。すべては、組織文化の中に内在する“価値観の枠組み”にかかっている。

介護事業者には、「選ばれる職場」になることが求められる時代が到来している。育成就労制度では、外国人材に「転籍の自由」が認められ、働く側が職場を選ぶ時代となる。その中で鍵を握るのは、法令順守や賃金水準だけでなく、「人として尊重されていると感じられるかどうか」という感覚である。これは、外国人材に限らず、LGBTQ+も中高年も、すべての職員に共通する基準であり、それが満たされない職場からは、人が静かに去っていく。

9.ダイバーシティ経営が拓く介護の未来像

介護業界は今、かつてない速度で人材戦略の再構築を迫られている。少子高齢化の進行、地域社会の変化、多文化共生時代の到来、ICT・AIの加速など、環境変化は複雑かつ多面的である。このような状況下で求められるのは、介護事業所が「自ら変わる力」を持つことである。

ダイバーシティ経営とは、あらゆる人材を“異物”ではなく“戦力”と見なし、それぞれの個性や背景を生かしながら、持続可能なサービスを創り上げていく経営の在り方である。それは単に外国人を雇用するということではなく、LGBTQ+の尊厳を守り、中高年の知見を活かし、ICTを駆使しながら、すべての職員が「自分らしく、誇りを持って」働ける現場をつくる営みである。

誰もが等しく尊重される現場は、利用者の尊厳あるケアにも直結する。多様な職員が互いの文化や価値観を認め合い、補い合い、支え合うチームは、単一的な組織よりも柔軟で持続力がある。すなわち、ダイバーシティ経営こそが、介護業界の生産性向上・職員定着・サービス質向上の「交差点」に立つ概念であり、次代の経営戦略の中核に据えられるべき思想である。

介護の未来は、「制度」や「機械」だけでは築けない。人を活かし、違いを受け入れ、成長し合う文化を育むことでこそ、真に持続可能な介護の社会基盤が形成される。その出発点は、介護現場にいる一人ひとりが「自分とは異なる他者を尊重する」ことから始まるのである。

介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら

出典:厚⽣労働省 労働政策審議会 第26回労働政策基本部会資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001027441.pdf

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。