-

2027年トリプルインパクト+αの襲来に備える:介護事業の未来を拓く戦略的対応

-

2025/09/03 | カテゴリ: 介護保険法改正

トリプルインパクトとは

日本の介護業界は今、まさに激動の時代を迎えている。2027年度は介護事業にとって、これまでの常識を覆すほどの大きな変革が同時に押し寄せる「トリプルインパクト」の年となると予測されている。この三つの衝撃、すなわち「介護報酬改定」「労働基準法の大改正」そして「技能実習制度に代わる育成就労制度の開始」は、介護事業の経営、働き方、そして人材戦略を根本から見直すことを迫る。さらに+αとして「介護DX」のスタートである。

第一の衝撃:労働基準法改正が迫る働き方改革

2027年度に予想される労働基準法の大改正は、介護現場の働き方に大きな変革を迫る第一の衝撃である。2025年1月に厚生労働省の労働基準関係法制研究会から公表された報告書は、働き方の多様化、副業・兼業の増加、ICT活用の拡大といった社会変化に対応した労働法制の見直しを提言しており、2027年4月からの施行が予想されている。これは、介護業界にとって看過できない重要な変化となるだろう。

この法改正の重要なポイントの一つは、労働時間管理の厳格化である。特に、介護職員の副業・兼業は一般的に行われており、他の介護事業所との掛け持ちや、介護関連の講師業務、夜間のコールセンター業務などが典型例として挙げられる。法改正により、これらの労働時間を通算して管理し、時間外労働の上限を超えないように配慮することが事業者の義務となる見込みである。さらに、研究会からは13日を超える連続勤務の禁止が提言されており、もしこれが法制化された場合、24時間365日のサービス提供が求められる介護現場では、シフト管理の根本的な見直しが避けられない。現在のシフト作成業務は、職員の希望、資格、経験、夜勤体制など、多くの要素を考慮する必要がある複雑な作業であり、この厳格化は管理者の負担をさらに増大させることになる。

このような労働時間管理の厳格化に対応するため、ICT・AI技術の活用が不可欠となる。複数の勤務先での労働時間をリアルタイムで把握できるクラウド型勤怠管理システムの導入は急務である。これにより、管理者は職員の労働時間を正確に把握し、法令遵守を徹底できる。

労働時間管理の厳格化は、介護業務そのものにおけるICT・AI活用の急速な進展も促す。例えば、AI音声認識を活用した記録時間の削減は、介護職員が事務作業に費やす時間を大幅に短縮し、本来のケア業務に集中できる時間を創出する。夜勤巡回回数の削減は、AI見守りシステムによって可能となり、職員の身体的・精神的負担を軽減する。このように、ICT・AI技術は、人手不足と労働時間管理の厳格化という二つの課題を同時に解決し、持続可能な事業運営の基盤を構築するための強力な武器となるのである。この法改正は、介護事業所にとって、働き方改革を加速させ、生産性向上を実質的なものとするための、避けては通れない道筋を示すものと言える。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001370269.pdf

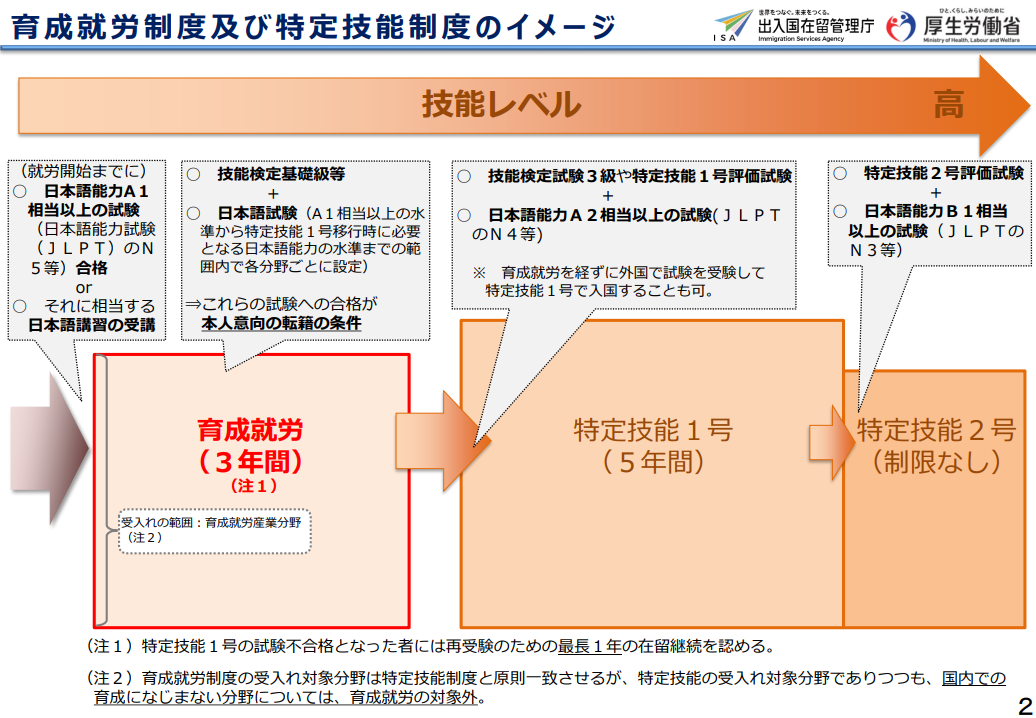

第二の衝撃:育成就労制度が変える外国人材戦略

2027年度に施行が予定されている育成就労制度は、介護業界の人材確保戦略を根本から変える第二の衝撃である。これまでの外国人材受け入れの主要な枠組みの一つであった技能実習制度は、その目的と実態との乖離が指摘されてきたが、育成就労制度は「国際貢献のための人材育成」という目的を維持しつつも、「人材確保」と「人材育成」が明確な目的として位置づけられる。これは、外国人材を育成対象であると同時に労働者として正当に扱うという新しい哲学に基づいて設計されており、介護人材戦略にとって大きな転換点となる。 この新制度の最も重要な変更点の一つは、転籍要件の緩和である。技能実習制度では「やむを得ない事情」がある場合のみ転籍が認められていたが、育成就労制度では労働条件が契約と異なる場合なども対象とし、一定の要件下で外国人本人の希望による転籍も認められるようになる。これは外国人材にとってより魅力的な制度となる一方で、介護事業所にとっては人材流出のリスクが高まることを意味する。外国人材は、より良い労働条件や働きやすい職場を求めて事業所を選ぶことが可能となるため、介護事業所は、外国人材に「選ばれる職場」となるための努力を一層強化する必要がある。給与水準やキャリアパスの明確化はもちろんのこと、「人として尊重されていると感じられるかどうか」という非金銭的な要素が、人材獲得の鍵を握るようになる。

新制度の枠組みの中で、ICT・AI技術の活用は、外国人材の受け入れと定着において不可欠な役割を果たす。多言語対応の介護記録ソフトやコミュニケーションツール、AI翻訳システムなどは、言語の壁を低減し、外国人職員の業務理解と円滑な連携を支援する。AI音声認識ツールは、会議や研修の音声をリアルタイムで文字起こしし、翻訳や要約まで自動で行うことで、外国人職員向けの研修内容を母国語で提供したり、議事録作成の負担を軽減したりすることが可能となる。音声入力システムは、日本語の読み書きに自信のない外国人職員の記録業務の負担を軽減し、心理的負担を和らげる。見守りセンサーや転倒検知システムは、外国人職員にとって心理的な安心材料となり、緊急時対応の不安を軽減するツールとして評価されている。政府もICT・AI技術導入に対して手厚い支援を継続的に提供しており、地域医療介護総合確保基金や補正予算を活用した大規模な支援が利用できる。

外国人材の活用は、単なる労働力の補完ではなく、地域社会の多文化共生や包括的支援体制に大きな影響を及ぼす制度的転換点である。特に訪問介護分野への外国人材参入は、介護人材不足の深刻化に対応する喫緊の課題であり、介護職員初任者研修の修了、1年以上の実務経験、同行OJT、ICT活用、ハラスメント対策など、受け入れ事業所には多岐にわたる整備が求められる。この新制度を最大限に活用し、外国人材が活躍できる職場環境を整備することが、介護事業の持続可能性を確保するための重要な戦略となるのである。

出典:厚生労働省

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001967041.pdf

第三の衝撃:介護報酬改定と生産性向上要件の深化

2027年度は、3年ごとの介護報酬改定の年でもあり、これが第三の衝撃となる。この改定は、これまでの介護報酬制度の課題を踏まえ、介護サービスの質向上、人材確保・定着、そして制度の安定性・持続可能性の確保を目的として行われるだろう。生産性向上要件の厳格化も予想される。この第三の項目についての詳細は、改めて後日、触れることとする。

トリプルインパクトへの包括的対応戦略と+αとしての介護DXの推進

2027年度のトリプルインパクトの変革期を乗り越え、持続可能な事業運営の基盤を構築するためには、ICT・AI技術の戦略的活用と外国人材の効果的な受け入れを核とした、包括的な対応戦略が不可欠である。

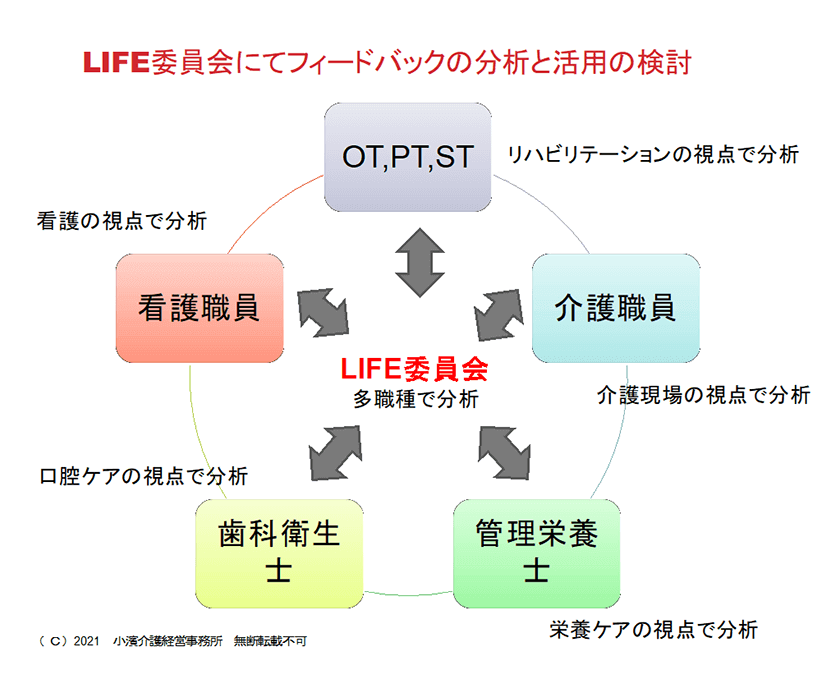

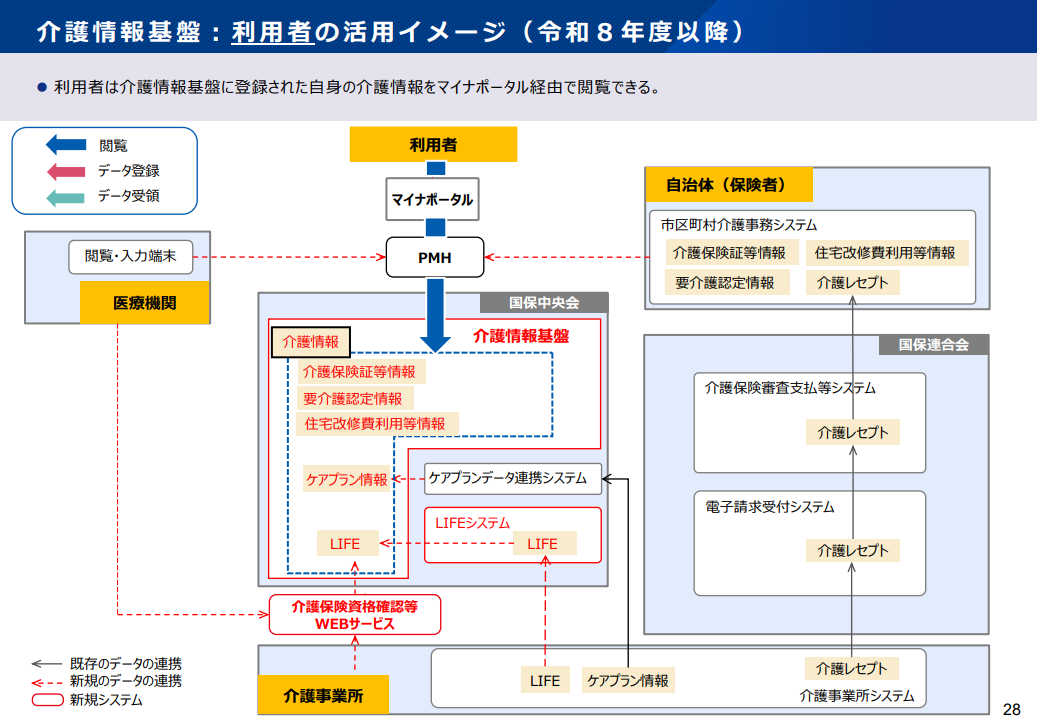

まず、介護DXの推進が喫緊の課題である。これは単に個々の事業所がデジタルツールを導入するだけにとどまらず、介護保険制度全体、ひいては医療・介護・子育て支援を含む社会保障システム全体が、デジタル技術によって根本的に変革されることを意味する。その核心には、これまで分散していた介護情報を電子的に連携・共有する「全国医療情報プラットフォーム」の構築がある。これにより、介護情報基盤に蓄積された膨大なデータは、データ駆動型介護を実現し、個々の利用者様の状態変化をリアルタイムで把握し、AIによるデータ解析を通じて、より個別最適化されたケアプランの立案や、重症化予防に繋がる早期介入を可能にする。これは、介護サービスの質を飛躍的に向上させる基盤となる。

具体的な取り組みとしては、介護保険被保険者証の電子化や、要介護認定事務の電子化・電送化が挙げられる。これらは、紙でのやり取りをなくし、事務負担を大幅に軽減する。自治体システムの標準化と介護情報基盤との連携も不可欠であり、国は令和10年4月1日までに全市町村が介護情報基盤の活用を開始することを目指している。介護事業所は、この国のロードマップと連動し、介護ソフトの導入、インカムや見守り機器の活用を積極的に進めるべきである。AI音声認識による議事録作成や、AIを活用したシフト自動作成システムは、労働時間管理の厳格化に対応し、管理者の負担を大幅に軽減する。

次に、多様な人材の活用とダイバーシティ経営の推進が不可欠である。外国人材の受け入れは、介護サービスの持続可能性を確保するための重要な柱であり、2025年4月からの訪問介護への参入解禁は、その重要性を一層高めている。言語や文化の違いといった課題に対しては、多言語対応のICTツール、AI翻訳、音声入力システムなどが外国人材の業務理解とコミュニケーションを支援する。育成就労制度における転籍要件の緩和は、外国人材に「選ばれる職場」となることを事業所に促す。LGBTQ+人材や中高年・定年後人材の活用も進め、偏見を排除し、誰もが尊重されるインクルーシブな職場環境を整備することが、人材確保と定着の鍵となる。介護助手制度や認定特定行為業務従事者の活用も、役割分担を明確化し、介護職員が専門性の高いケアに集中できる時間を創出する上で重要である。

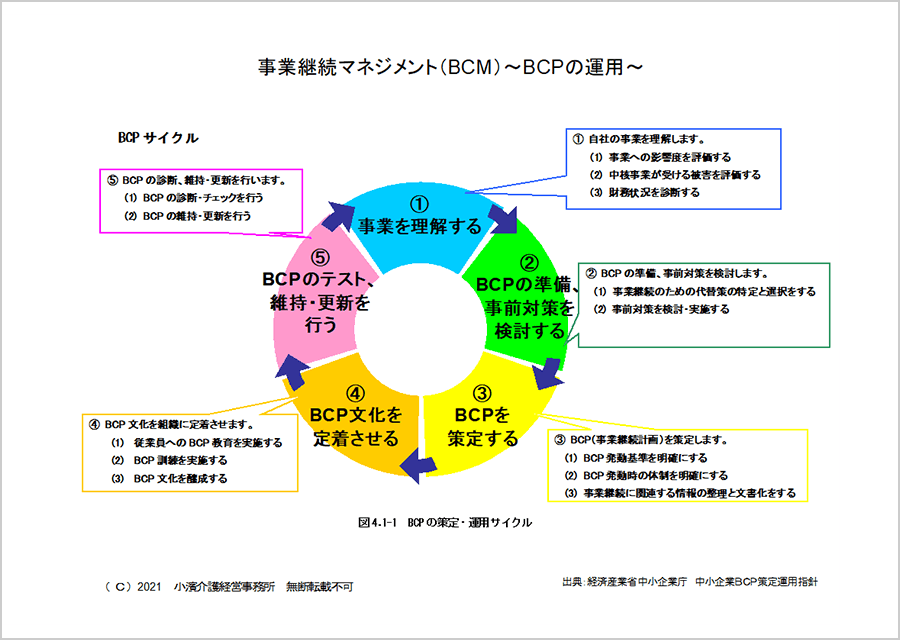

そして、これらの取り組みを支える強固な「組織文化」の構築が不可欠である。生産性向上を持続させる組織文化とは、経営層の強いコミットメントとリーダーシップ、職員の主体的な参画とエンゲージメント、そしてPDCAサイクルの確実な運用によって醸成される。経営層はビジョンを明確に示し、リソースを確保し、自ら率先して改善活動に関わるべきである。現場職員の意見を吸い上げ、小さな成功体験を積み重ね、その成果を共有することで、職員は「自分ごと」として改善に取り組むようになる。業務プロセスの標準化とマニュアル化、5S活動の継続、人材育成とキャリアパスの明確化も、組織文化を強化し、持続的な生産性向上を可能にする。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001449169.pdf

未来を拓く好機:変革を成長の糧とする経営

2027年度に予想されるトリプルインパクトは、介護業界にとって最大の試練であると同時に、競争優位を確立する絶好の機会でもある。この変革への準備は今から始めることが重要であり、技術と人材の両面からの包括的なアプローチにより、2027年度以降の成長基盤を確実に築くことができる。

AIの活用は、介護現場のあらゆる業務プロセスを最適化し、より効率的で質の高いケア提供を可能にする「スマート介護」の実現に繋がる。AIが間接業務や定型業務を代替することで、介護職員は本来の専門業務である利用者との関わりや、個別ケアの充実に集中できるようになる。これにより、介護の質が向上し、利用者はより快適で尊厳ある生活を送れるようになる。AIは、介護から「人」を排除するものではなく、むしろ介護職員が利用者一人ひとりのニーズにきめ細かく対応し、その尊厳を尊重する「人間中心の介護」を実現するための強力なサポーターとなるのである。

介護DXの推進は、介護保険制度全体、ひいては社会保障システム全体のデジタル変革を意味する。介護情報基盤の整備により、分散していた介護情報が統合され、データ駆動型介護が実現する。多職種・多機関連携が深化し、利用者中心のサービス提供と利便性が向上する。紙媒体でのやり取りの削減、転記作業の排除、情報共有の迅速化は、事務負担の軽減と人件費の効率化に直結し、介護事業所の経営効率を大幅に向上させ、持続可能な経営基盤を構築する。

介護事業の未来は、制度やテクノロジーだけでなく、それを活かし、多様な人材を尊重し、成長し合う組織文化を育むことで築かれる。この変革の時代において、介護事業者は、生産性向上への取り組みを経営戦略の中核に据え、地域社会に不可欠なサービスを安定的に提供し続けることが求められている。2027年という節目を、単なる試練としてではなく、介護事業が次なるステージへと飛躍するための絶好の機会と捉え、戦略的な経営を実践することが、未来を拓く鍵となるのである。

介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。