-

2025年度後期の運営指導対策

-

2025/11/04 | カテゴリ: 介護保険法改正

運営指導の現状と指導件数増加の背景

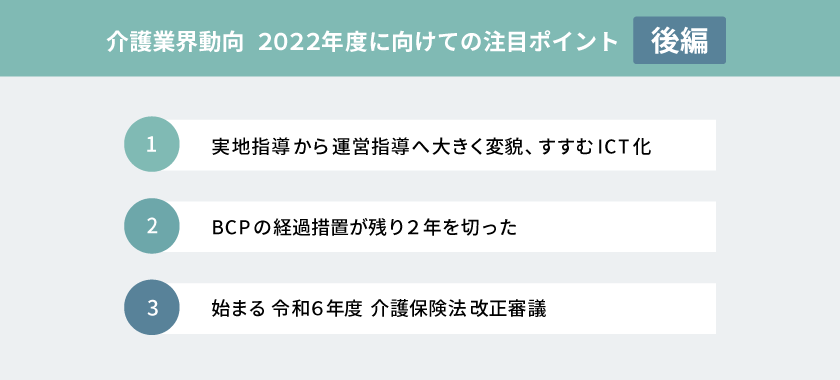

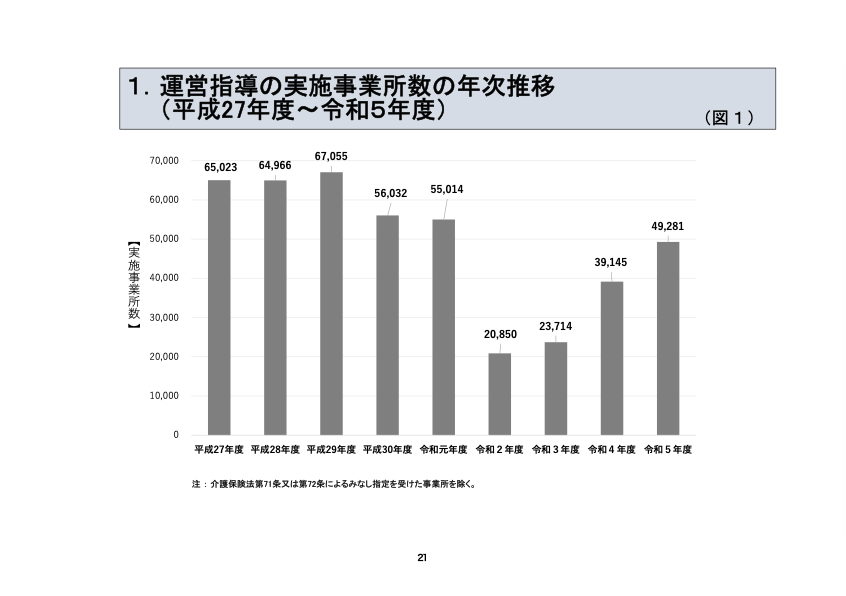

2025年度後期を迎えた今、介護事業所にとって、運営指導への対策は大きな課題となっている。2025年度という区切りの年は、介護保険制度全体にとって大きな変化が予想される年でもあるが、それに先立ち、運営指導の実施件数は既に増加傾向にあることがデータから示唆されている。

過去のデータを見ると、平成29年度には年間約6万7,000件の指導が実施されていた。しかし、令和2年度には新型コロナウイルスの影響で指導件数は一時的に大きく減少した。その後、令和5年5月8日に新型コロナウイルスが5類に移行したことを契機に、指導件数は再び増加に転じている。令和6年度は、すでに前年度を上回る指導件数が予想されており、今後は年間10万件前後に達する可能性も指摘されている。

この指導件数の増加は、コロナ禍で指導が滞っていた期間の巻き返しを意味するものであり、特に在宅サービスでは「6年に1回以上」、施設系サービスでは「3年に1回以上」という目安の指導頻度が守られていなかった事業所は、いつ指導が来てもおかしくない状況にある。

さらに、以前は指導が1日かけて行われる「1日型」が主流であったが、近年は午前と午後で別の事業所を回る「半日型」が増えているため、行政側がより多くの事業所を訪問できる体制となっていることも件数増加の背景にある。そのため、指導が予告なく行われる抜き打ち指導(無予告指導)の可能性も考慮し、日頃からの準備が不可欠となる。抜き打ち指導は通常、虐待の疑いがある場合に実施されるが、「疑い」の段階で実施可能であり、すべての事業所が対象となり得るため、常に準備を怠らないことが重要である。

出典:厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 2025.3.7

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001436709.pdf

金額の大小よりも「嘘」が分水嶺に

運営指導の結果、問題が発見されると「監査」に移行し、最終的に「行政処分」に至る可能性がある。特に不正請求が判明した場合、事業所の指定取り消しなどの重い処分が下されることがある。

多くの事業所は「不正請求の金額が大きくなければ、行政処分には至らないだろう」というイメージを持っているかもしれない。しかし、過去の事例を検証すると、この認識は誤りであることが分かる。例えば、わずか2万円(高松)や7万円(山口)程度の不正請求でも、事業所の指定が取り消された事例が存在する。一方で、3,000万円(帯広)という巨額の不正請求でありながら、一部停止という比較的軽い処分に留まったケースもある。

この処分が分かれる大きな分水嶺は、金額の大小ではなく、「虚偽・偽装」の有無である。指定取り消しとなった事例では、監査の際に嘘の書類を作成したり、嘘だと判明してもそれを否認し続けたりといった行為が判明している。これらは「悪質」と見なされ、厳しい行政処分につながる。反対に、巨額の不正請求でありながら処分が軽かった事例では、素直に不正を認め、虚偽や隠蔽を行わなかったという経緯がある。

行政側は事業所に対し、「クリーン(真っ白)」であることを求めている。そのため、嘘の書類を作成する、書類を作り直す、嘘を突き通すといった行為は、最も重い処分につながることを理解し、日頃から誠実な運営を心がけることが大切である。

運営指導でチェックされる「3つの共通ルール」と必要書類

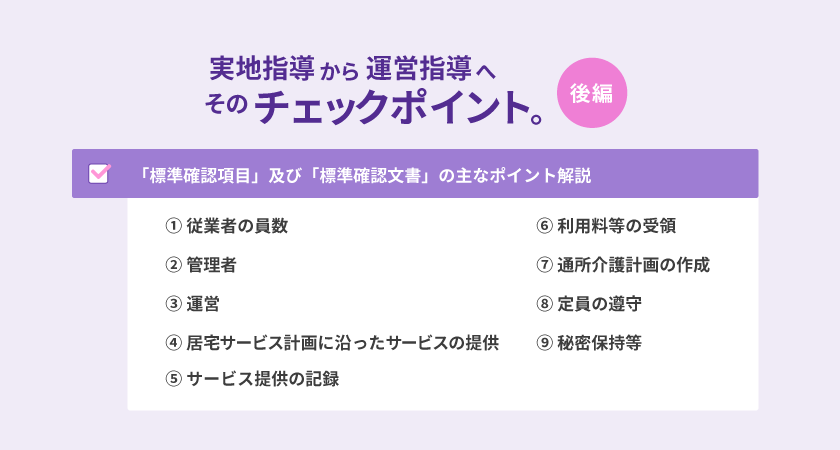

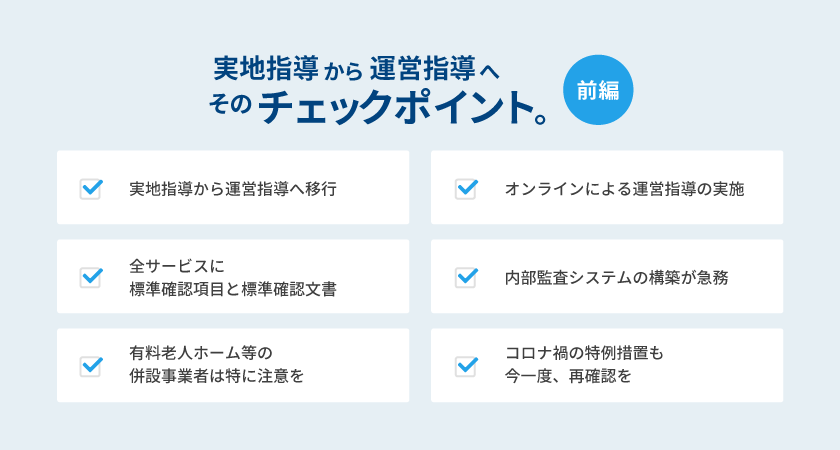

運営指導は、国が定めた「介護保険施設等指導指針」に基づき、各自治体が作成した「標準確認項目」と「標準確認文書」を使用して実施される。これらはチェックリストと、それを確認するための書類を定めたものであり、すべてのサービスに共通する「基本ルール」が存在する。この基本ルールを押さえておくことが、指導を乗り切るための効率的な対策となる。

①記録主義とアセスメント・プロセスの一致

介護行政は「記録主義」であるため、口頭で「やっている」と主張しても、記録で確認できなければ認められない。

介護サービスは、「ケアマネジメントプロセス」という一連の流れで提供される。これは、アセスメント(心身の状況や希望の聞き取り)から始まり、計画作成(プランニング)、会議・カンファレンス、モニタリング(評価)、そして必要に応じて再度アセスメントに戻るというサイクルである。

このプロセスにおいて重要なのは、「記録の数」である。アセスメントを行ったらアセスメントシート、計画を作成したら計画書、会議を行ったら議事録、モニタリングを行ったらモニタリングシートが、必ず同じ数だけ揃っていなければならない。例えば、介護計画書が3枚あるのにアセスメントシートが1枚しかないといった場合、指導の対象となる。

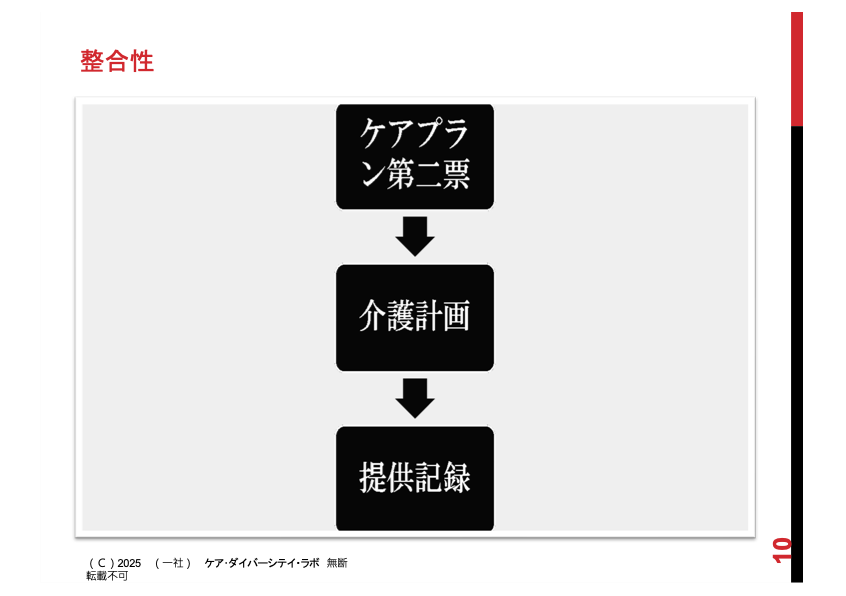

②ケアプランと個別計画の整合性

サービス提供の計画には「整合性」が求められる。すなわち、上位の計画であるケアプランに位置付けられたサービス内容が、その下位にある個別サービス計画(訪問介護計画、通所介護計画など)に「まっすぐ」反映されている必要がある。

具体的には、ケアプランに記載されているサービス内容が、個別計画で「膨らんで」増えていたり、逆に「へこんで」減っていたりしてはならない。例えば、ケアプランには「入浴」のみが記載されているのに、個別計画に「入浴と清掃」が記載されていた場合、清掃分のサービスは「膨らみ」と見なされ、請求していた場合は返還指導の対象となる。ケアプランに位置付けたサービスは、必ず個別介護計画にも記載しなければならない。

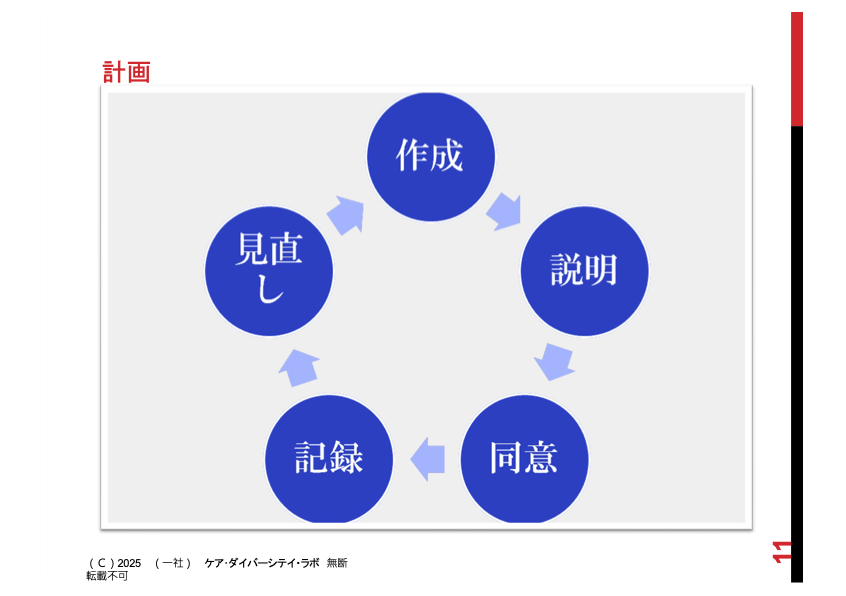

③計画書の「本プラン化」と「日付」の管理

サービスは「計画に基づいて提供する」のが原則であり、その計画は「本プラン」である必要がある。計画は、作成した段階では単なる「原案」であり、利用者様に説明し同意を得た時点で初めて「本プラン」となる。

この同意の証拠となる「サイン」や「印鑑」などの記録がない計画書は本プランと認められず、その計画に基づいて提供されたサービスは返還指導の対象となる。

また、計画書の「日付のズレ」も重要である。例えば、個別機能訓練加算の算定をサービス開始日である1日から行っていたとしても、個別機能訓練計画書の同意日が10日であった場合、加算は10日以降でなければ算定できない。計画の同意記録と日付が合致しているか、事前に徹底した確認が必要である。

重点チェック事項:最低限備えるべき対策

指導は「標準確認項目」と、各自治体が特に力を入れてチェックする「重点項目」によって構成される。近年、特に厳しくチェックされている重点項目について、対応のポイントを解説する。

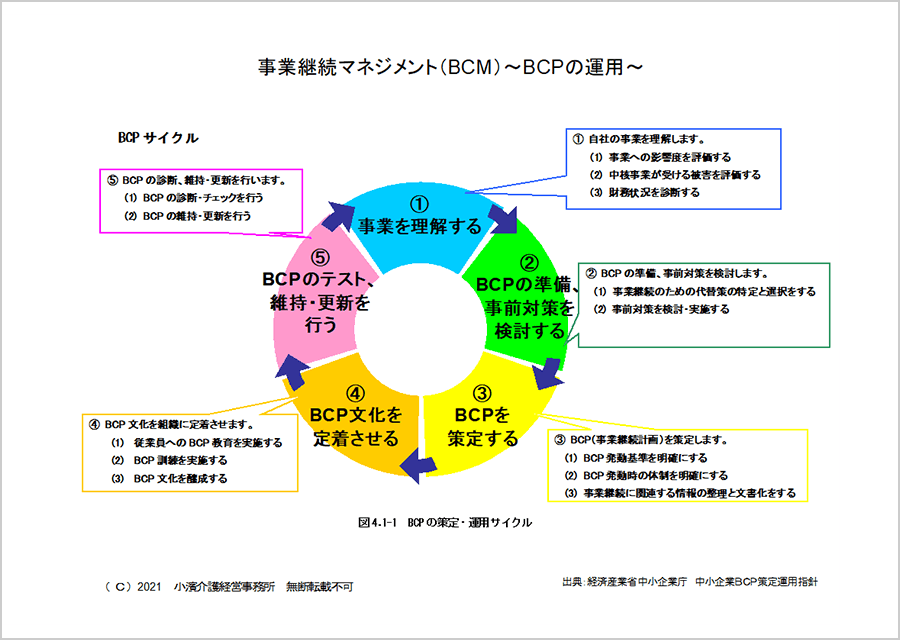

①BCP(業務継続計画)と防災訓練

BCP(業務継続計画)は、作成していないだけで減算対象となる。また、BCPと密接に関連する研修や訓練が、年間計画に組み込まれ、その実施記録が残されているかもチェックされる。特に、BCP訓練と避難訓練は「別々に」実施しなければならないという指摘もされているため、混同しないよう注意が必要である。

②虐待・ハラスメント防止対策と記録

虐待防止措置は、委員会、指針、研修、担当者の4要素のうち一つでも欠けていると減算の対象となる。さらに、令和3年度の改正でハラスメント対策も義務化されており、研修の実施と記録がチェックされる。

これらの対策は記録主義が徹底されるため、委員会の議事録、研修・訓練の記録といった書類を確実に整備・保管しておく必要がある。

③介護職員処遇改善加算の「周知」

介護職員処遇改善加算については、要件を満たす賃金規定などを整備しているかに加え、「全職員への周知」が適切に行われているかが厳しく問われる。特に、新しく入職した職員に対しても、任用の要件、資格取得支援、昇給の仕組みなどの取り決めが伝えられ、その記録が残っているかどうかがチェックされる。資格取得支援は、職員面談の記録などで、意見交換を行い、職員の職務内容や目標を支援する体制をとっていることが示せると、より適切である。

処遇改善計画書の職員への周知も確認される。ロッカーに貼り出したり、回覧板方式での周知、説明会の記録などを作成・保管することが重要である。

④管理者・役員の勤務記録と会計区分

小規模事業所で経営者や役員が管理者を兼務している場合、役員という理由でタイムカードを押していないケースが多い。しかし、人員基準上、管理者に配置されている以上、勤務実態を客観的に示すタイムカードなどの記録が必要となる。これがなければ、人員基準違反と指導される可能性があるため、注意が必要である。

また、事業所ごとの会計の区分(収支の明確化)もチェック項目に含まれている。介護情報データベースや公表制度では、特例で法人一括の提出が認められるが、本来の介護保険制度上は、拠点別、事業別の収支を区分しなければならず、これができていない場合は運営基準違反となる。

日頃からの準備と指導を乗り切るテクニック

運営指導を乗り切る鍵は、「日頃からの準備」に尽きる。指導通知が来てから慌てて書類を作成しても、期間のズレや不備から返還指導につながるリスクが高い。

指導の効率化を図るためのテクニックとして、「電子記録の活用」が挙げられる。電子データでの保管が認められている現在、すべての書類を電子データで対応することを推奨する。指導官が紙の書類をめくる場合は、慣れているため次々に様々な書類の確認に進みやすいが、パソコンやタブレットの画面でチェックする場合、画面の切り替えなどの手間が発生し、チェックに費やせる時間が制限される傾向がある。また、介護記録ソフトの使い方に不慣れな指導官が多いことも、チェックを効率化する一因となる。

指導当日は、書類と記録に加え、ヒアリングが重要となる。特に管理者は、制度やルールを正しく理解し、質問に対して的確に回答できることが求められる。曖昧な回答や誤った説明をすると、指導官は「問題あり」と判断し、深掘りのチェックに入ってしまうため、的確な応答が早期終了の鍵となる。

最後に、指導は「指導項目ゼロ」も可能であることを認識し、目標とすべきである。そのためには、前述の「標準確認項目」や「標準確認文書」を検索エンジン(例:「介護保険 標準確認項目」)などで入手し、定期的に自己点検を行うこと。内部でのチェックだけでは馴れ合いが生じやすいため、最低でも年1回は外部の専門家によるチェックを入れることで、さらに万全な対策を講じることができる。

2025年度後期は、介護事業所の皆様にとって、運営指導の最盛期で最も注意が必要な時期である。日頃から法令を遵守し、記録を徹底することで、安心安全なサービス提供と指導対策を両立させていきたい。

介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。