-

介護保険制度の動向と課題:AI活用とDE&I経営の必要性

-

2025/10/14 | カテゴリ: 介護保険法改正

日本の介護保険制度は、少子高齢化の進む社会において、その持続可能性を巡る大きな転換期に立たされている。団塊の世代が後期高齢者となる2025年を迎えて、介護ニーズは増大の一途をたどる一方、生産年齢人口の減少は介護人材の慢性的な不足を深刻化させている。このような状況下で、介護事業者は単に日々の業務をこなすだけでなく、経営そのものを変革することが喫緊の課題となっているのである。テクノロジーの積極的な導入と、多様性を尊重する組織文化の構築は、この難局を乗り越えるための二つの柱である。今回は、今後の介護保険制度の動向を踏まえつつ、AI活用とDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)経営がなぜ必要不可欠であるかを詳述する。

1.介護保険制度が直面する現実と変革の潮流

現在の介護保険制度は、地方と都市部でサービスの提供状況に大きな格差を生んでいる。特に深刻なのは、地方における介護サービス提供体制の崩壊である。総務省の調査によれば、訪問介護事業所が全く存在しない市町村は全国に107あり、一件しか存在しない市町村を含めると379にものぼる。こうした地域では、住民は年金から介護保険料を支払っているにもかかわらず、いざ介護が必要になったときにそのサービスを受けることができないという、制度の根幹を揺るがす不条理が起きている。これは、単なるサービス不足の問題ではなく、制度の前提が崩壊していると言わざるを得ない。

この格差の背景には、介護人材の都市部への流出と、地方での事業採算性の確保の難しさがある。若年層が都市部に集中する一方で、地方では働き手が見つからない。さらに、利用者が少ない地域では、事業所がスケールメリットを活かすことができず、十分な利益を上げることが困難となるため、新たな事業所の進出も見込めないのである。このような状況は、地方の過疎化と高齢化をさらに加速させる悪循環を生んでいる。

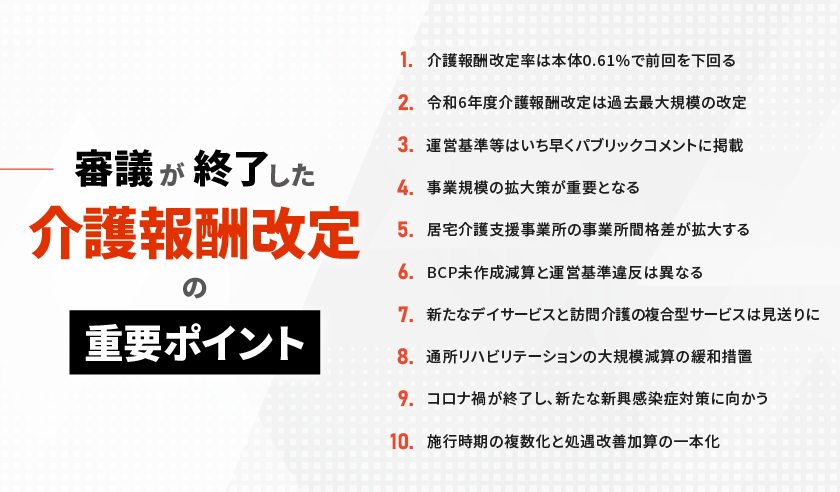

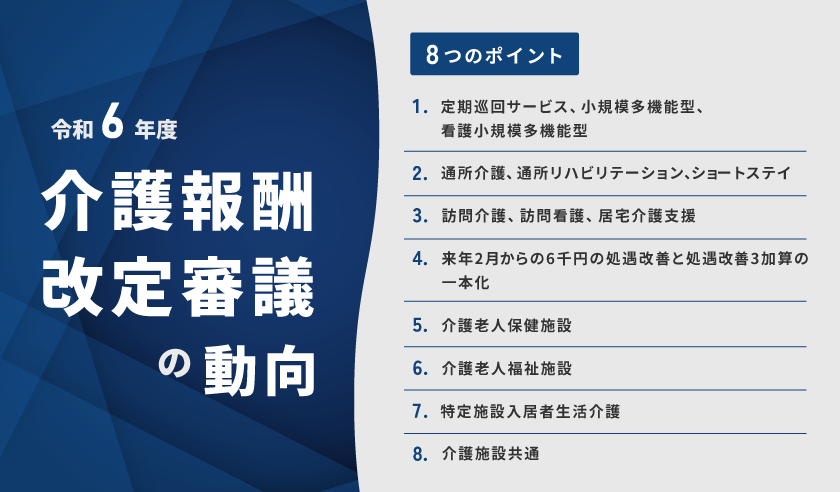

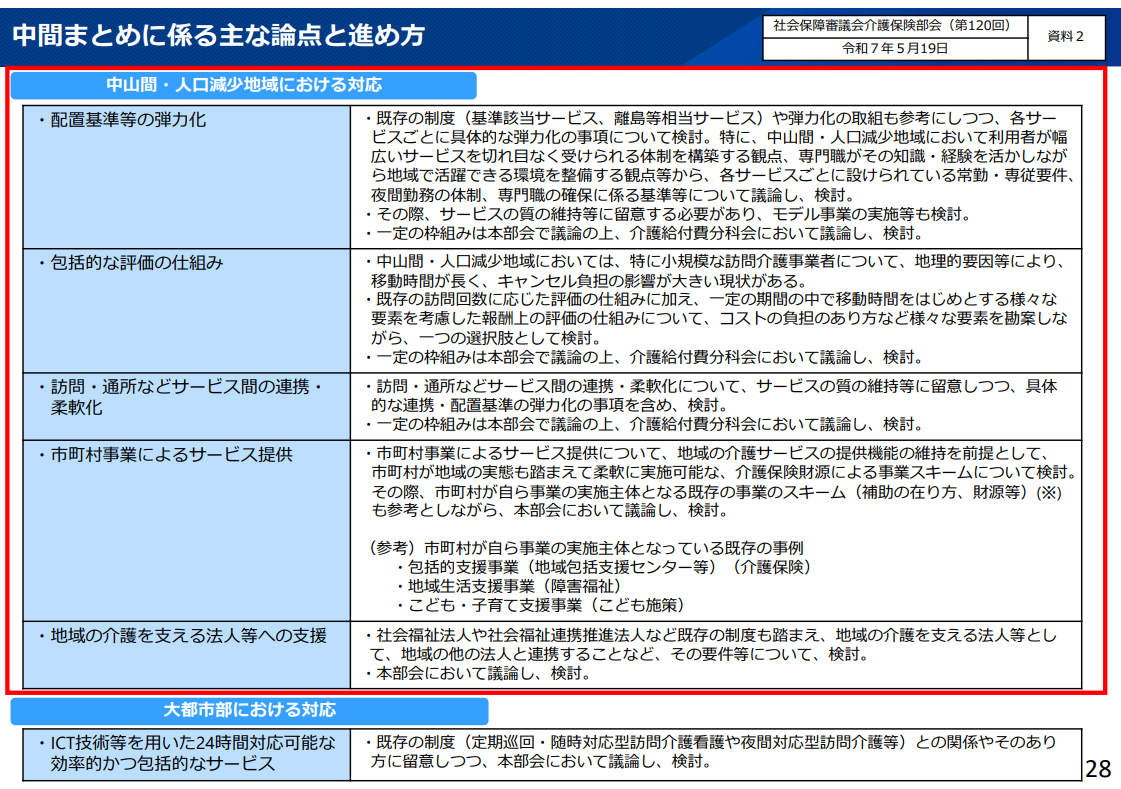

国は、こうした現状に対応するため、制度の柔軟化を進めている。次期介護報酬改定では、要介護一・二の生活援助サービスを市町村事業に移行する方向性が示されている。さらに、都道府県を中山間地、一般、大都市部の三つのエリアに分け、それぞれの地域の実情に合わせたサービス提供体制や介護報酬の基準を設けることも検討されている。これにより、制度はますます複雑化し、事業者にはより専門的で柔軟な対応が求められるようになる。

しかし、これらの変革は、既存の経営資源やノウハウに乏しい小規模事業者にとっては大きな負担となる可能性が高い。特に、全国の介護事業者の約七割を占める小規模事業者は、経営者自らが現場の最前線に立つため、経営管理や制度変更への対応に十分な時間を割くことが難しい。このような状況を打破するためには、従来のやり方にとらわれない、新しい経営戦略が不可欠となる。

出典:第124回社会保障審議会介護保険部会の資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001556760.pdf

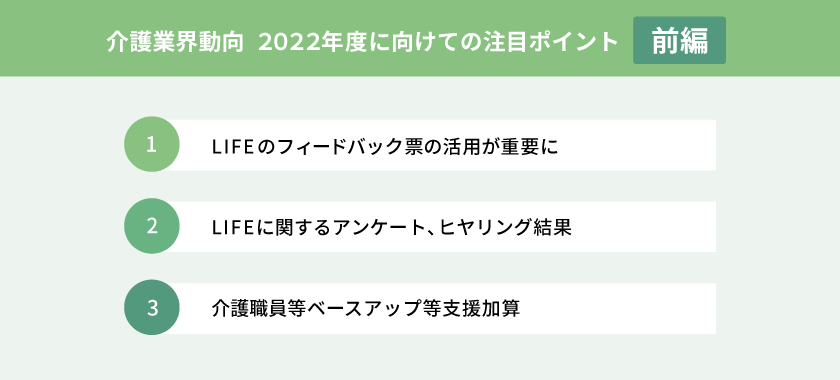

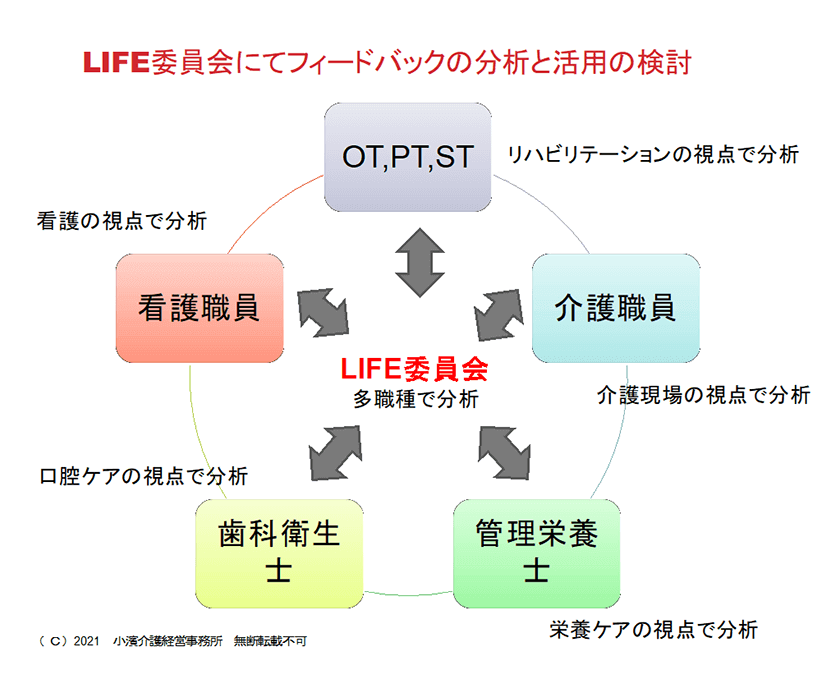

2.AIが拓く生産性向上の未来と介護の本質

介護事業における生産性向上は、単なるコスト削減や業務効率化を意味するものではない。介護の本質は、利用者一人ひとりの個別性や尊厳を尊重する「生活支援」にある。真の生産性向上とは、AIやICTを活用して事務作業を効率化し、そこで創出された時間を、利用者に向き合うための時間へと再配分することなのである。

AIは、すでに介護の現場において強力な「相棒」となりつつある。例えば、音声データをAIが自動で文字起こしし、議事録を作成するシステムは、これまで何時間もかかっていた事務作業を大幅に短縮する。さらに、その文字起こしデータを活用し、AIに報告書や企画書の作成を依頼することも可能である。多言語翻訳機能も驚くべき精度を誇り、多国籍な介護チームにおける日々の申し送りや業務連絡を瞬時に翻訳・共有することができる。これにより、言葉の壁による誤解やコミュニケーションロスを防ぎ、チーム全体の連携を強化できるのである。

また、広報誌や事務所通信といった身近な業務にもAIは力を発揮する。企画立案から構成、文章作成、さらにはレイアウトの提案までをAIに任せれば、職員は最終確認だけを行えばよく、事務負担は大幅に軽減される。AIは、過去の文章を学習することで、事業所固有のトーンや方針を反映したアウトプットを生成することも可能であり、継続的に活用するほどに「その事業所らしさ」を保った資料を自動生成できるようになる。これらの取り組みは、単なる業務の自動化に留まらず、業務の標準化と質の均一化にも貢献する。特別な投資や大規模なシステムを導入せずとも、こうした身近な業務からAI活用を始めることで、現場の抵抗感を和らげ、やがて介護記録やモニタリング報告書といったより重要な業務への活用へと発展させていくことができるだろう。

このように、AIは介護業務を根本から変革する潜在能力を秘めている。それは、職員が本来の専門職としての役割である「個別ケアの提供」に集中できる環境を整えることであり、結果としてサービスの質の向上と利用者のQOL(生活の質)向上に直結する。ただし、AIは万能ではない。特に、エビデンスに基づかない質問に対しては、標準的な回答を返すなど、不正確な情報(ハルシネーション)を生成するリスクも存在する。AIの成果を適切に見極めるには、人間の専門的な判断力が不可欠であり、この点は決して見失ってはならない。

3.外国人材活用とDE&I経営の必然性

人材不足の解消策として、外国人材の活用は今後ますます重要となる。2027年度には技能実習制度が育成就労制度へと移行し、介護分野の在留資格要件も緩和されるなど、国も外国人材の受け入れを積極的に推進している。しかし、介護サービスは高度なコミュニケーション能力と文化的な理解が求められるため、単に受け入れるだけではミスマッチが生じかねない。

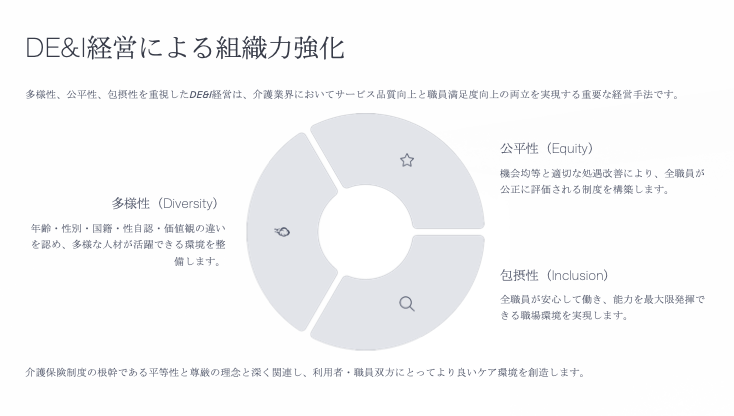

外国人材を真に戦力として育成し、定着させるためには、組織全体でDE&I経営を推進する姿勢が不可欠である。DE&Iとは、ダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公正性)、インクルージョン(包括性)の三つの要素から成る概念である。

まず、ダイバーシティは、年齢、性別、国籍、障がい、人種、性的指向といった目に見える違いから、価値観、経験、思考様式といった内面的な違いまで、あらゆる個性を受け入れることを意味する。介護現場では、利用者だけでなく、多様な背景を持つ職員一人ひとりが尊重される環境が不可欠である。

次に、 エクイティは、単に機会を平等に与えるだけでなく、個々の状況や背景に応じて、公正に機会やリソースを配分することを意味する。例えば、外国人材の日本語学習や資格取得を支援するための研修プログラムを共同で提供したり、宗教的な配慮が必要な職員のために柔軟な勤務体制を導入したりすることがこれにあたる。育児や介護と両立する職員のために働きやすい環境を整備することもエクイティの実践である。

そして、インクルージョンは、多様な人々が組織の一員として尊重され、自身の意見を自由に表明し、能力を最大限に発揮できるような環境を築くことを意味する。外国人材が孤立することなく、チームの一員として安心して働けるよう、定期的な面談やメンタルヘルスケアを提供することも重要である。

介護保険制度の基本理念である「人間の尊厳」や「自立」は、まさにDE&Iの考え方と深く結びついている。無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を排除し、利用者一人ひとりをその個性や背景に関係なく尊重することは、理念を実践するための絶対条件である。DE&I経営は、こうした理念を組織文化として根付かせ、外国人材の定着を促すだけでなく、職員全体のモチベーションとエンゲージメントを高める効果も期待できる。

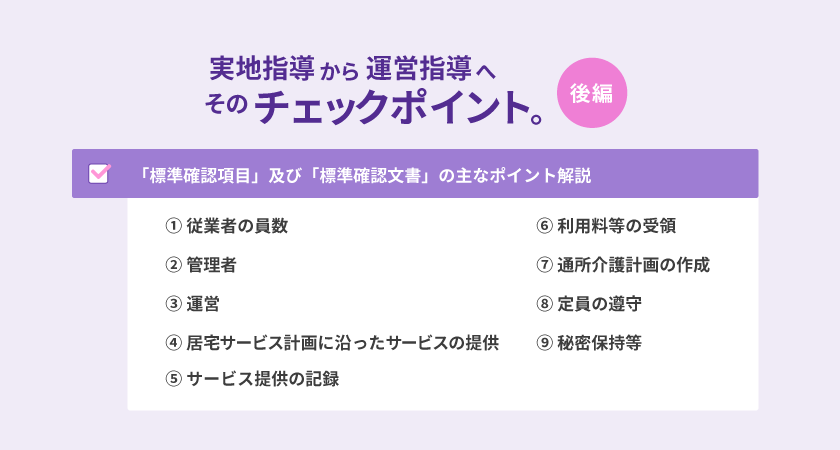

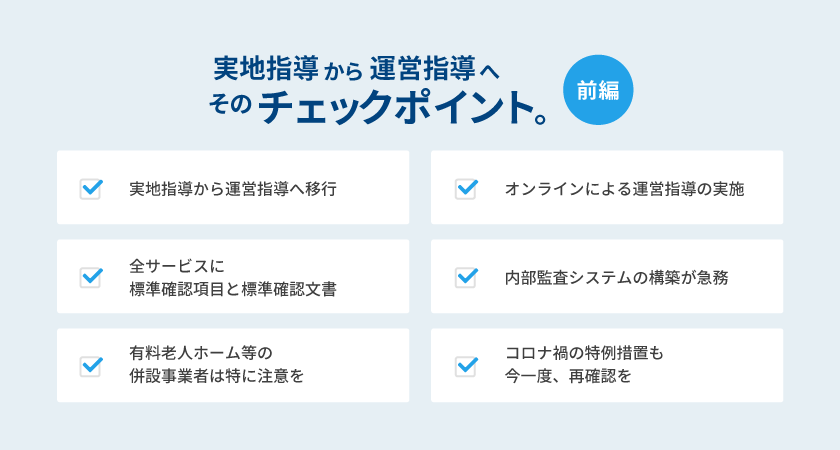

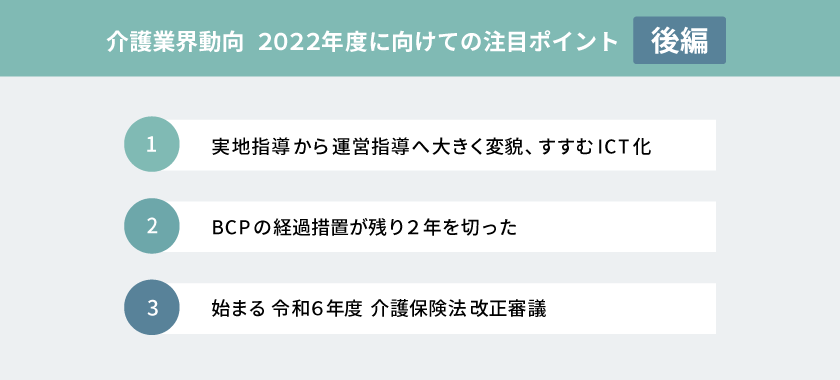

4.運営指導の厳格化とコンプライアンス強化

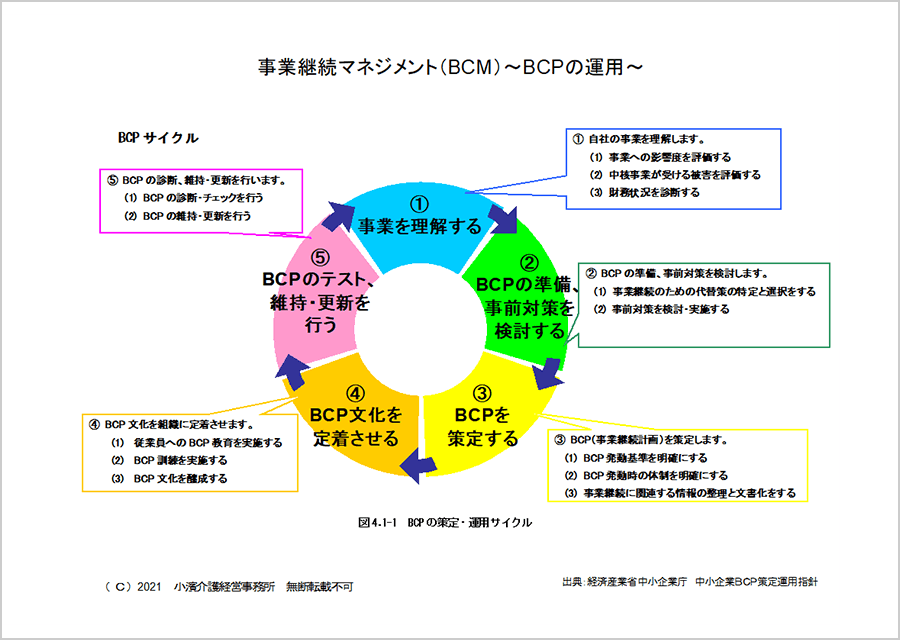

近年の介護事業者を悩ませているのが、運営指導の頻度と厳格化の急増である。その目的は、単なる形式的な書類確認に留まらず、新たな加算要件や、利用者の安全・権利擁護に直結する分野を厳格に確認することにある。特に、処遇改善加算、BCP(事業継続計画)、虐待防止、身体拘束の適正化、ハラスメント防止といった領域は重点確認事項となっており、対応の不備があれば加算の返還や減算といった経営に直結するリスクを負うことになる。

小規模事業者にとって、日常業務をこなしながら、100ページを超えることもある事前提出書類を整備し、かつ制度要件に適合させることは非常に困難である。こうした状況に対応するには、専門家の伴走が不可欠となる。AIは、この点でも事業者をサポートする強力なツールとなり得る。例えば、複数の事業所の膨大な書類をAIに読み込ませ、整合性やコンプライアンス上の問題点を短時間で精査させることができる。手作業では何日もかかる作業が数時間で完了し、専門家にかかる費用を大きく削減することが可能となる。

また、事業者は、BCPや虐待防止、ハラスメント対策に関するマニュアル整備や相談窓口の設置だけでなく、職員研修を通じて「職場文化」としてこれらの取り組みを根付かせることが求められる。虐待防止委員会や研修を事業者グループで共同開催すれば、各事業所の職員が専門的な知識を共有し、組織全体のコンプライアンス意識を高めることができる。これにより、限られた資源を有効に活用し、質の高いコンプライアンス体制を構築することができるのである。

5.持続可能な介護経営への提言

これまでの議論を総括すると、介護業界が直面する課題は、一事業所が単独で解決できるものではもはやない。制度の複雑化と厳格化、そして人材不足という三つの波を乗り越えるためには、AIと「協働」の力を最大限に活かした経営が求められる。

AI活用は、事務作業の効率化を通じて介護の専門職が本来の業務に集中できる環境を整え、サービスの質を高めるための戦略的資源である。そして、DE&I経営は、多様な人材が活躍し、互いに尊重し合える組織文化を醸成するための羅針盤である。特に、外国人材の活用においては、DE&Iの理念に基づいた公正な育成と包括的なサポート体制が、彼らの定着とキャリア形成に不可欠となる。

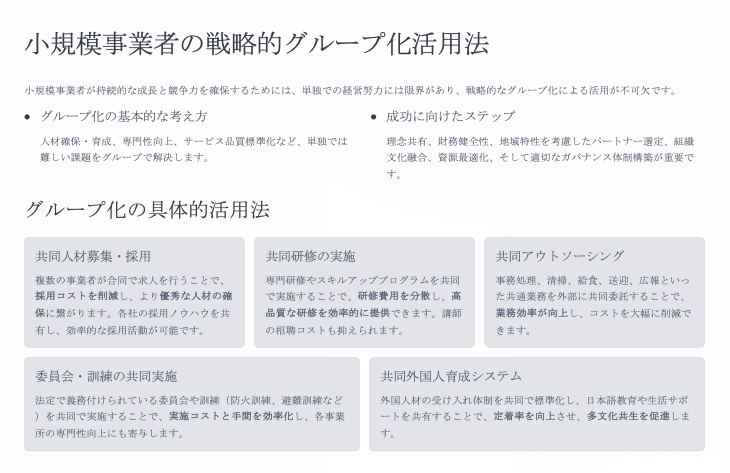

しかし、これらの変革を一気に進めることは容易ではない。そこで提唱したいのが、地域内の小規模事業者が連携する「事業者グループ」の推進である。AIやICT導入のコストを分担し、共同で研修やアウトソーシングを活用することで、スケールメリットを共同で享受し、個々の負担を軽減できる。これにより、経営者は現場業務から解放され、本来の役割である戦略的な意思決定に集中できるようになる。

AIは、介護業務のあり方を根本から変え、労働人口の減少という社会課題に立ち向かうための強力なツールである。しかし、AIはあくまでツールに過ぎない。その真価は、人々の尊厳と生活を支えるという介護の本質を、AIによって生み出された時間でどこまで深められるかにかかっている。介護業界の未来は、AIを賢く活用し、多様性を力に変えるDE&I経営を実践する事業者たちの手によって拓かれていくのである。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。